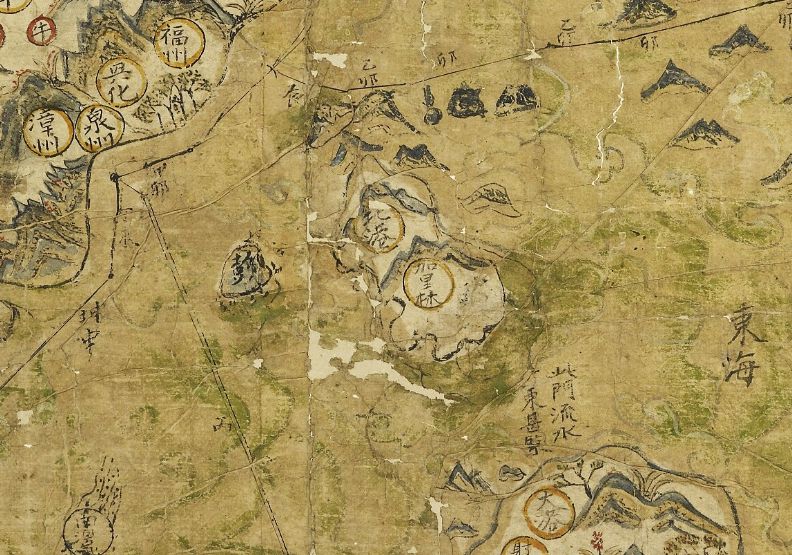

圖/龜山島一景。普通人攝影。

圖/龜山島一景。普通人攝影。 宜蘭出現漢人的大規模開拓,源自清嘉慶二年(公元1797年),吳沙率領漳、泉、客三籍人士的入墾,然而在此之前的大航海時代,世居宜蘭地區的巴賽族與噶瑪蘭族,早已和西班牙人、荷蘭人以及漢人有著密切頻繁的往來。尤其巴賽族以商業見長,甚至一度作為漢人與原住民之間的仲介角色。

鄭成功發動多次反抗清朝,乃至於攻打台灣,全憑藉曾為東亞海商集團霸主的父親鄭芝龍那繼承而來的艦隊。縱然鄭成功本人未曾去過宜蘭,但其麾下將領肯定會有相關經歷;往後鄭氏在台灣二十一年的統治,也或多或少會有前往宜蘭的貿易活動。

鄭氏商船在往返的航途中,必然會看到存在感強烈的龜山島,鄭成功收服龜怪傳說形成的基礎,也許正是由此而來。

台灣各地之所以流傳許多鄭成功降妖除魔的傳說,除了鄭成功開創漢人政權統治台灣先河外,也和他所率領的水師驍勇善戰有關。清朝的各種文獻記載,都會以不同形式強調鄭成功在海上戰場的所向披靡。例如鄭成功是神異非常的巨鯨轉世,又或是可以在驚滔駭浪下倖免於難的奇蹟。

成書於清康熙三十七年(公元1698年),也就是鄭氏政權滅亡十五年後的《裨海記遊》,裏頭記載鄭成功曾經在廣東外海打撈到兩口銅炮,其中一口銅炮化身為龍飛升上天,另一口銅炮則成了鄭成功的得力武器,名曰「龍碽」。

不管是鶯哥石、鳶山、魚精還是龜怪,最終都是死於鄭成功炮口之下的傳說,可見都是從《裨海記遊》的龍碽故事延伸而來;而獲得龍碽的因由,追根究底還是源自海洋。

基於這兩種特點,引致清代漢人族群不管是經陸路還是水路前往宜蘭拓墾時,很容易便會以鄭成功作為精神上的寄託。

位於宜蘭縣冬山鄉的龍安宮,其前身國聖廟是宜蘭最早主祀鄭成功的廟宇。根據廟中的沿革碑所述,國聖廟最初是一知原籍福建漳州的陳姓家族,於清乾隆四十九年(公元1794年)渡海來台,因遭遇風浪迷失方向,慌亂中祈求鄭成功的庇佑,最終漂流到了宜蘭,因而在此定居,並建廟祭拜。

隨著宜蘭漢人移民的日益增加,與當地原住民的衝突也越加劇烈,身為「開台聖王」的鄭成功,此時也成了漢人移民們祈求避免受到「番害」的守護神,順帶也有保佑航海安全的功能,於是鄭成功便成了信仰主流;到了日治時期,由於政策使然,宜蘭境內主祀鄭成功的廟宇也不減反增。

時至今日,宜蘭縣境內主祀鄭成功廟宇的數量擁有二十座以上,為全台灣之最,比起鄭成功的「老家」台南還多出三倍不止。

宜蘭向來為地震頻仍之地,若發生稍微嚴重的地震,便會引發作為火山島的龜山島噴發水氣或磺氣。這現象在先民們看來,就像是外海的龜怪作祟導致地震發生,於是祈求鄭成功顯靈,讓龜山島安分一點的願望,也是形成制服龜怪傳說的其中一個原因也說不定。