圖/宜蘭龜山島。取自Unsplash。攝影者Timo Volz。

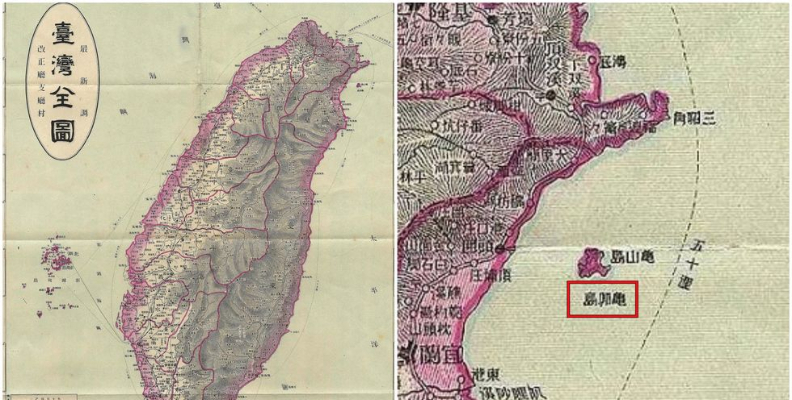

圖/宜蘭龜山島。取自Unsplash。攝影者Timo Volz。 說起宜蘭蘭陽平原東面太平洋上最大的島嶼「龜山島」,其實透過日治時期的台灣地圖,便可得知它是「母的」。

因翻開古老地圖,可以清楚看件,龜山島旁有4、5座面積小小的,從高空上帝視角來看,彷彿一顆顆龜卵的「龜卵島」,只可惜,如今這些「龜寶寶」全不復在,原因眾說紛紜。

有一說是,第二次世界大戰時,因美軍誤將龜卵島當成日本帝國的戰艦,因此投下一堆火藥,詐得島嶼群消失殆盡;而另一說,則認為龜卵島群是遭其他軍火攻擊,好比魚雷打中等,才導致原本就不大的島灰飛煙滅。

總之,龜卵島已成歷史絕景,不見得原因不詳,可即使事過境遷,宜蘭外海徒留一座龜山島「媽媽」,似乎還是讓人看了不禁感到淡淡憂傷。

可無論如何,龜山島在經過20多年封島後,終於在2000年8月1日,正式對外開放觀光,讓前往宜蘭的民眾,有機會透過事先登島申請,親眼見識龜山島獨特的火山島嶼地形。

特別是自清朝時期流傳下來,知名遠播的「龜山八景」,分別為「龜山朝日」「龜岩巉壁」「龜卵傳奇」「龜島磺煙」「神龜帶帽」「眼鏡洞鐘乳石」「靈龜擺尾」及「海底溫泉」。

儘管現在遊歷全島或眺望海洋,「龜島磺煙」和「龜卵傳奇」皆已不在,島上僅存6大美景,而且還得天時地利人和,才有機會親身目睹,可龜山島特有的海蝕、火山、氣象等自然景觀,依然非常值得一看,也是當地極其重要的觀光資源。

如「龜山朝日」,民眾不僅能看著朝陽,緩緩從龜山島後方升起,隨季節日出方位和天氣變化,畫面還會產生出截然不同的視角之美。

又好比「龜岩巉壁」,指的是龜山島「龜首」處東南面的山壁,因地質長年受地震、海蝕影響而頻頻崩落,形成特殊的海崖崩壁,所以完全稱得上是大自然鬼斧神工之作。

再來「神龜戴帽」的場景也叫人嘖嘖稱奇,因為當高度較低的積雨雲,一坨籠罩在龜山島上方時,遠看非常像烏龜「戴帽子」,所以宜蘭耆老,過去也透過這景象,判斷蘭陽平原大雨將至。

至於「眼鏡洞鐘乳石」,相信略懂地理變化的人都知道,那同樣是受海洋差異侵蝕,而漸漸形成的海蝕洞地形,所以民眾只可在船上遠觀,無法真的進一步入洞穴欣賞。

值得一提的是,據東北角管理處說法,「眼鏡洞鐘乳石」因地形複雜、地段隱密,所以民國70年代時,兩岸漁民還會趁月黑風高,在夜裡偷偷於周圍海域走私交易,讓該洞一帶又被戲稱為「龜山夜市」。

另外,由於龜山島地質屬於安山岩,容易因地震或海蝕而崩塌,所以島嶼西側的礫石,會跟著海流飄動,形成一條長約1公里的細長沙嘴,很像烏龜細長的尾巴。

加上海水跟著季節轉換,變相讓「龜尾」出現南北飄移的現象,夏季時呈一條線;秋季則因東北季風增強朝南方彎曲;來到冬季,便完全偏向南側;直到春天來臨,才又因風力減弱,開始往北移動,恢復筆直狀態。

而這整個過程,就像烏龜擺動尾巴,因此坐擁「靈龜擺尾」的美名,但換言之,想看到「龜尾」的變化,那民眾可能得一年四季搶有限的登島名額,乖乖上龜山島報到才行。