孫文臨攝

孫文臨攝 龜山島開放觀光20年,嚴格落實總量管制的旅客限制,20年來的登島申請幾乎天天額滿,遊客永不停歇,讓永續生態旅遊在此實現。

龜山島位於蘭陽平原以東10公里處的太平洋外海,面積僅2.8平方公里,海拔398公尺為離島第二高,僅次於蘭嶼紅頭山。清代就有人定居於島上,直到1977年因國防需求,政府強制將居民遷至本島,並實施22年的軍事管制,2000年後才開放觀光。

東北角暨宜蘭海岸風景管理處長陳美秀直言,龜山島總量管制能成功,主因是當年的主事者做出正確決定,「如果一開始沒有限制,現在要做就不容易了,」她強調,要維持這個制度,觀光業者的認同與旅客支持缺一不可。

實施乘載量管制,主要考量兩因素,一是保護龜山島生態資源,同時也為維持高品質的旅遊服務。陳美秀解釋,總量管制不是只有人口,也考量停留時間、行程、交通等多元因素,「要算出一個管制總量並不容易,必須考量設施、生態及社會承載量。」

「設施承載量」指公共設施最高容納人數,如港口可停泊多少船,廁所、步道可使用多少人數等,以吊橋為例,超過限額就可能發生危險;「社會承載量」則是民眾能接受的壅擠程度,或當地居民可接受的遊客數量;「生態承載量」以環境破壞程度為評估原則,分析對植物、動物、土壤、水、空氣的影響程度。

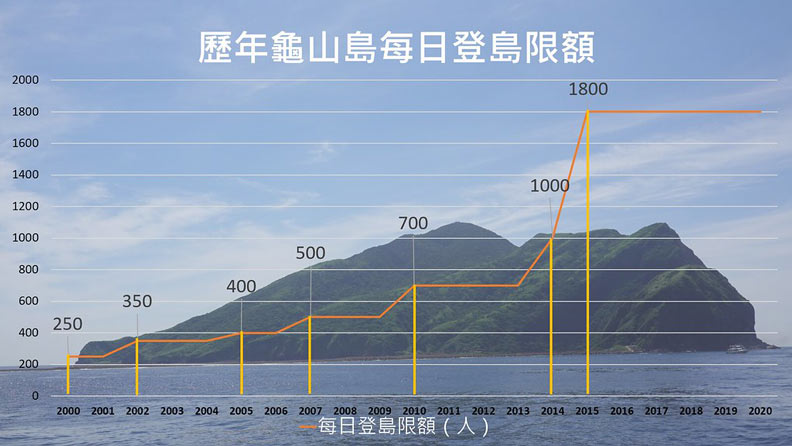

龜山島從2000年開放觀光,起先只開放每日250人登島,2002年首次增到350人、2005年再調高到400人,往後每兩到三年就會調整一次,2015年一口氣增加到每日1800人。

不過,1800人維持至今5年多,是20年來最長時間未調漲的紀錄,「站在生態旅遊的角度,希望能盡量維持在現在的人數,」交通管理碩士出身的陳美秀解釋,「總量管制最難的不是科學計算;而是人的溝通。」

20年來每隔2~3年,主責單位就會召集地方、業者、專家學者來討論總量管制是否調整,雖然結果可能不是各方都滿意,但至少能找出彼此都能接受的共識。

陳美秀認為,適度管制讓龜山島維持觀光品質,也具有飢餓行銷的吸引力,業者不必為了搶客而競價。而且就算無法登島,船家仍會提供繞島、賞鯨等替代行程,如近期流行在附近海域進行遊艇、船潛活動。「遊客來一次可能只能繞島,還會再來一次,想去登島。」

大部分遊客來龜山島,會選擇以步行踏訪舊聚落、普陀巖、龜尾湖環湖步道及軍事坑道,因遊客多屬跟團,不會離開步道空間,且多為既有人工設施,對生態干擾不大。

龜山島制高點為398公尺的龜甲山,三角點上有3公尺高的眺望台,稱為401高地,每日也限額100人,是這兩年才有的限制。

2018年5月,時任苗栗市長的邱炳坤來此登頂,途中因體力不支昏倒,島上駐軍將其揹下山,搭乘快艇送回本島就醫,曾引發關注。

陳美秀回想,因為夏日非常炎熱,登頂爬坡高度落差大,又規定中午就要下山,所以在該事件後便訂出100人限額規定,「設定一個門檻,申請時就會提醒遊客量力而為,降低意外風險,業者也不反對。」

不僅如此,自然生態承載量與觀光設施也有關聯。過去島上有另一條更長的「北岸登山步道」。但龜山島地質脆弱,常有崩塌落石,且北側為東北季風迎風面等緣故,經常損壞。儘管多次修繕,但使用率依舊不高,

對此,陳美秀上任後親自勘查,認為不該再抱持「人定勝天」想法,反應尊重自然地貌,因此不再重複修繕,設法讓遊客活動範圍聚集在龜尾湖、舊聚落等遺址,減少對環境的侵擾。

此外,雖然不像其他觀光熱點,但龜山島每年3月解封前還是要舉行淨灘。陳美秀觀察,「清出垃圾不少,以浮球、塑膠桶等漁業廢棄物居多,也可見不少垃圾上有簡體字,推測是被海流跟潮汐帶上岸的海漂垃圾。」

目前龜山島僅有常駐官兵8人,遊客下午5點就得離開,觀光垃圾也跟著船班送回本島。希望未來能透過適宜的管理措施,讓這座島繼續維持它純樸的自然風貌。