屋主楊林瑞,多年來協同妻子一同整合產權、為樓仔厝申請文資身份奔走,期許未來捐獻做為公益博物館。

屋主楊林瑞,多年來協同妻子一同整合產權、為樓仔厝申請文資身份奔走,期許未來捐獻做為公益博物館。 屋主楊林瑞表示,他希望藉由政府的力量修復原貌,做為在地漁業文化的展示空間之用,協助帶動卯澳的地方創生。

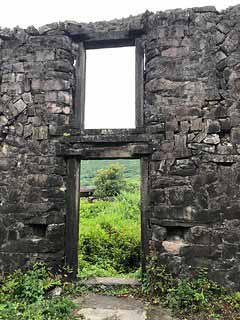

東北角一帶,因強烈的東北季風、夏天的強颱,先民在海邊構築了適地建築——石頭厝,即是就地取材的發明,成了東北角特色建築。

其中,卯澳聚落在1980年代,尚存30多棟的石頭屋,多年來經歷人口外移、土地被財團收購,至今所剩無幾,到了2012年,新北市農業局調查29間石頭厝,僅10間狀況良好。這10間也因為沒有文資身分,岌岌可危。

所有石頭厝中,最有名即為吳家樓仔厝。相傳是日治時期經營鰹魚場的吳永賜興建,約有140年歷史。建築物一面山牆上有太陽圖騰,全台僅有,可能受平埔族自然崇拜信仰影響;兩層以上的百年石頭屋,在台灣亦罕見。

吳家樓仔厝過去就被學者認為具有高度文化價值,新北市文化局曾想指定,但老一輩沒聽過《文資法》,坊間對文化資產傳聞傾向負面;加上曾有政府立的觀光解說牌,指吳家是「家道中落」,種種誤解下,並沒有成功。

然而,吳家後代沒有放棄。離鄉打拚數十年的楊林瑞,多年來整合產權,委請文史及建築師團隊,進行修復再利用的評估。

楊林瑞表示:「我個人力量有限,自己來蓋會變四不像,希望透過政府及專家學者的力量,重新蓋回原貌。當初買下它就想捐出來做公益,從童年就跟它有很多情感連結。小學一年級時,這裡還是碾米場,我在裡頭的陽台讀過書⋯⋯有機會想要再把它蓋回來,呈現漁村早期的歷史風貌錢。」

此次文化資產提報是楊林瑞夫婦主動提出,並透過台灣師範大學社會教育學系助理教授蕭文杰協助,社區內也已凝聚熱切的保存意識。

吳家先祖為福建漳州漳浦人,清代時,自三貂角西部遷徙到卯澳,從事漁業,與在地平埔三貂社人通婚。吳永賜經營漁業有成,成為富賈一方的人物,後將樓仔厝傳給長子吳文同。

吳文同繼承父業,經營鰹魚場,設置定置網,在昭和4年(1929年)與地方人士組織「卯澳漁業組合會」,是三貂地區最早的合作事業,《貢寮鄉志》曾描述:「今卯澳,有石造二樓,文同故家,培製鰹魚櫛前所在也。」

吳家樓仔厝除了曾為宅第、製鰹魚櫛(日語稱鰹櫛,即柴魚片)等空間,也曾經歷撞球場、茶室、碾米廠,因獨特的景觀,為卯澳重要地標,當地居民以「樓仔澳」稱附近一帶。

卯澳有「小基隆」之稱,與台灣鰹魚節製造有很大的關係,就時代營造技術而言,亦是重要聚落地標,除就地取材,又有火型山牆及罕見的石雕太陽圖騰,蕭文杰表示,「這些,都是先民胼手胝足的時代歷史痕跡,也是台灣海洋文化、海洋國家之風貌展現。」

楊林瑞表示,看附近的馬崗愈來愈多財團進駐買地,很是感慨。這一年來,許多人開始有在地意識,希望保存卯澳的文化特色。蕭文杰則認為,「若不給文資身分,或沒有輔導政策跟修繕補助,地方創生政策又因土地利益淪落財團手中,青年難以返鄉創業,石頭厝老屋終究在卯澳大量消失、倒塌。」

卯澳現在雖多半是50歲以上居民,但過去一年透過地方人士的推動,漸漸發展在地意識。

三貂角文化發展協會理事長潘王村表示,從小在此土生土長,見證卯澳最興盛的時期,和許多孩子一樣到外地工作,一晃眼數十年。退休後,開始思考如何幫助漁村轉型。

協會積極推動在地導覽,蒐集口述歷史,紀錄漁村文化;另一方面,卯澳也有豐富的山林資源,他們向民眾進行生態解說,打算在山上進行生態復育。原本冷清的漁村,已開始吸引人潮進入,村裡也在一年內開了四家餐廳。

透過歷史資料重建,他回憶起兒時的卯澳榮景。大約民國40多年,整村有200位漁民,還有50多個外地移工。記得每天午夜12點前,會有三條船滿載而歸,天亮前又有三條船回來。煮魚的魚寮約有七間,那時交通不便,需要人力挑魚去福隆,一天來回四趟,「整個漁村雖然窮,但很有活力。」

但卯澳無論是在生態或人文上,都還非常豐富,潘王村表示,這裡的水質還非常乾淨,居民喝的仍是山泉水,而先民曾在山上有多條步道,植物多元,他們計劃結合專家復育回來,讓小時候蝴蝶滿天飛舞的榮景再現。

吳家樓仔厝的文資保存,追求的不僅是硬體的再現,而是凝聚對自身歷史的認同,以本身的資源再創造,吸引年輕人回鄉,讓這個被遺忘的漁村,用自己原始的美麗打開新頁,活化在地聚落,而非「標本式」的保存。

「卯澳有許多豐厚文化尚未被看見,我們想用最原始的面貌呈現給大眾,唯有在地,才最具有特色。」

本文轉載自2020.7.23「環境資訊中心」,撰稿:蕭紫菡。