這幾年加入延平鄉公所的幾名生力軍,都是在地青年,學生時代就離開家鄉,在外地讀書,考上公務員資格後,也在異地的公部門任職。如今他們決定回到延平鄉,為自己的家鄉貢獻心力。

這幾年加入延平鄉公所的幾名生力軍,都是在地青年,學生時代就離開家鄉,在外地讀書,考上公務員資格後,也在異地的公部門任職。如今他們決定回到延平鄉,為自己的家鄉貢獻心力。 在這場活動中,延平青年們穿上自己設計的T恤,一起彈奏哼唱自創歌曲。除了同樂,這批延平青年也透過「赤裸裸草地音樂會」,大聲向故鄉宣告:「我回來了。」

這場音樂會,展現了延平鄉公所承辦內政部營建署「花東養生休閒及人才東移計畫」的成果。該計畫以「人」為主軸,創造「宜居」和「移居」的生活環境,將消失在地方的青年重新找回來,並吸引更多移居青年到來。

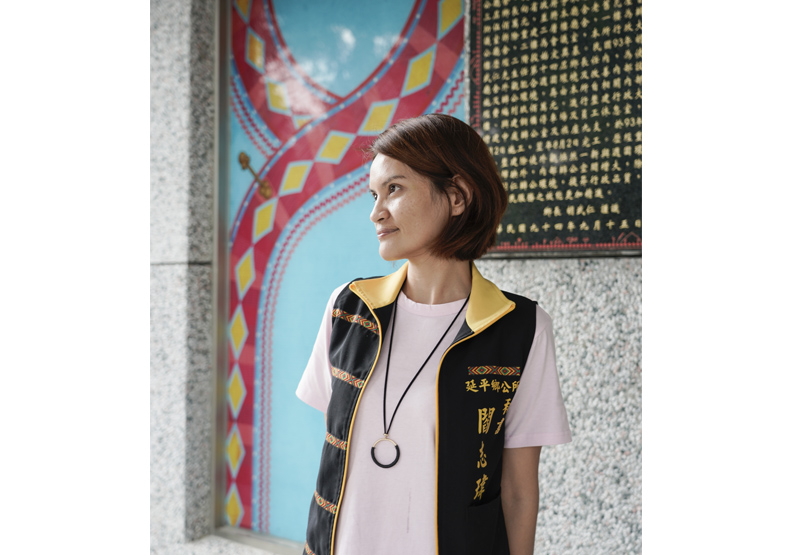

計畫的推手,是臺東縣延平鄉公所祕書閻志瑋。朋友暱稱「瑋瑋」的她,父親是外省籍的警察,母親是布農族人。她五歲那一年,母親決定舉家搬到臺東市區,閻志瑋對部落生活的記憶,就停留在五歲之前,因為是在城市中長大,跟家鄉的關係並不深刻。

閻志瑋大學念的是文化大學觀光系,畢業後曾經當了六、七年的流浪教師,由於工作充滿不確定性,她就毅然轉換跑道,去考公務員。

她選擇考原住民行政,花了一年通過了高考,分發到花蓮縣萬榮鄉公所服務。然而,正式任職的前半年,閻志瑋卻過得十分痛苦。

三十歲之前,閻志瑋沒什麼原住民的朋友,因為工作的關係,必須融入原住民族群,卻發現自己格格不入,「他們覺得好笑的事,我並不覺得好笑;而我覺得好笑的事,他們也不覺得好笑。」

好不容易熬到三年半期滿,可以調到其他地方,閻志瑋的表哥,同時也是現任延平鄉鄉長胡黃廣文,就問她要不要返鄉服務。

閻志瑋起初意願不高,「對我來說,延平鄉只是個每逢選舉,我會回去投票的地方,」而且她認為家鄉不足讓她施展身手。

表哥再問她:「如果妳覺得延平不夠好,為什麼不回來改變它?」

這句話打動閻志瑋,既然當初考原住民行政,就是為了尋根,她為什麼不給故鄉一個機會?

回到延平鄉公所任職後,閻志瑋發現,三十四名正職人員中,包含她在內,只有四位是在地人,而且同仁的年齡層偏高,溝通上難免有隔閡感。

從萬榮到延平,閻志瑋從自身經驗體會,要把人留下來,有沒有可以相互理解的「同溫層」,影響很大。因此,當她接下了「人才東移計畫」,首先思考的,就是建立延平青年聯絡網,成立「延青」組織。

她觀察,由於部落的教育資源有限,很多人到外地求學,即使都來自延平,大家不是一起成長,彼此也不熟悉,家鄉沒什麼認識的人,缺乏「同溫層」,當然就沒什麼意願返鄉。

因此,閻志瑋盤點人力,找出散落各處的延青,透過幾位有號召力的「領頭羊」,一個帶一個,慢慢地把人串連起來,再藉由各種聚會、活動,凝聚共識與互信,最後能建立深刻的情誼。

當初接下「人才東移計畫」,閻志瑋原本不被看好,沒想到第一年就成了黑馬,拿到了超特優的成績。

接下來又承辦了兩年,更進一步推動延青參與在地公共事務,並舉辦增能課程。比方說,有延青想創業,就開課教他們寫企劃書、做財務分析,並藉由公部門的平台,為他們爭取創業所需資源。

另外,延青也跨出鄉界,和鄰鄉的青年團體交流,相互學習,同時擴大了「延青」的定義,不必是本地出身,只要是愛延平,年齡在十八歲到四十歲之間,都可以加入「延青」這個團體。因此「延青」成員有人來自台東市區,甚至還有人來自台南。

連續三年推動「人才東移計畫」都有亮眼表現後,延平鄉公所又爭取到了「地方創生計畫」,希望透過在地產業的發展,強化延青返鄉扎根的意願。

美好的藍圖需要有人來落實,延平鄉公所這幾年加入了幾位返鄉的延青,就成了改變延平的重要力量。

這幾位延青有個有趣的共通點,就是他們在別的鄉公所任職時,都曾經以兩地移動的方式,持續參與家鄉的相關事務,最後在閻志瑋的感召下,回到家鄉扎根。

隨著延青不斷壯大,閻志瑋要持續喚回更多遊子,幫他們找到回家的路。

(本文摘錄自《二地居:地方創生未來式》一書文章,作者為謝其濬)

(國家發展委員會廣告)