2月7日的農曆年假前夕,深夜1時36分,東部海域發生芮氏規模6.1級的強烈地震,14道急如星火的國家級警報,快速又密集地發送給潛在受災範圍的上千萬民眾。

再往前推,1月6日,五月天在桃園舉辦演唱會,台上歌曲正嗨、台下萬人搖擺之際,突然有衛生局人員偕同員警,從人海中精準地找出7位尚在自主健康管理期間的樂迷。

又一次,智慧科技逮到了「你」,而且知道你的狀態。

而中央政府耗時多年、已砸下44億元經費的「數位身份證」(eID),最近又因資訊安全、個資使用權等議題引發討論,即便官員連番上陣說明,喧騰逾月後,行政院長蘇貞昌只能對外宣告暫停。

當你我恣意享受各式各樣的便利科技和智慧城市服務,隨之而來的各種疑慮,以及對科技系統的不信任感,也跟著不斷提升。

在2021年的當下,愈來愈巨大化的「它」,儼然成為人類現代社會的新課題。

它愈來愈像科幻電影裡,那個有著人類面孔的強大母體,動作精準、又使命必達,一邊全年無休地服務民眾,同時完成許多複雜任務。

可是,它的陌生和強大,開始讓愈來愈多人擔憂。它是誰?知道些什麼?已經做了什麼?未來打算做什麼?哪些數據被它掌握跟保管?以後,我們還有選擇權嗎?

平心而論,智慧應用已是擋不住的時代巨浪。

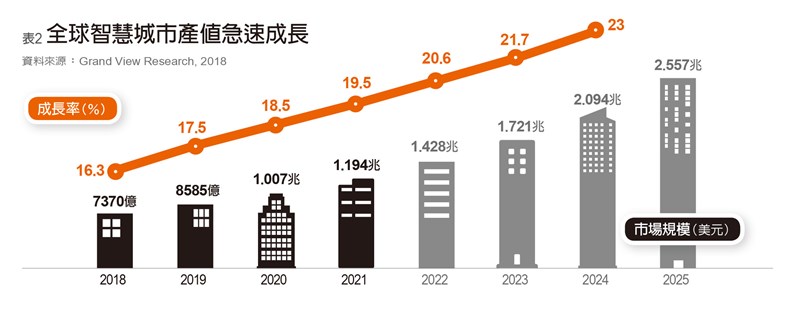

國際機構Grand View Research調查,全球跟智慧城市相關的設備、軟體、服務等產值,每年以增加一個百分點的速度成長,預計2025年將跨越2.5兆美元(逾台幣72兆元)大關。

這不僅攸關公共服務品質,更是無法忽視的龐大商機。也因此,不管是政府機關或企業組織,近年都把「智慧城市」和「數位轉型」等詞彙掛在嘴邊。

為了讓它成為大眾信任的夥伴,國際社會有越來越多規範,如歐盟在2018年啟用《通用資料保護規範》(General Data Protection Regulation,GDPR),高強度規範個人資料被蒐集的範疇。

各國政府也輪番展開積極作為,甚至設置主責單位,如南韓「科學技術情報通信部」(Ministry of Science and ICT),日本除了「個人情報保護委員會」,也籌設「數位廳」,英國則有「資訊委員辦公室」(The Information Commissioner's Office),德國更有常設執行首長的「聯邦個資保護暨資料公開監察官」。

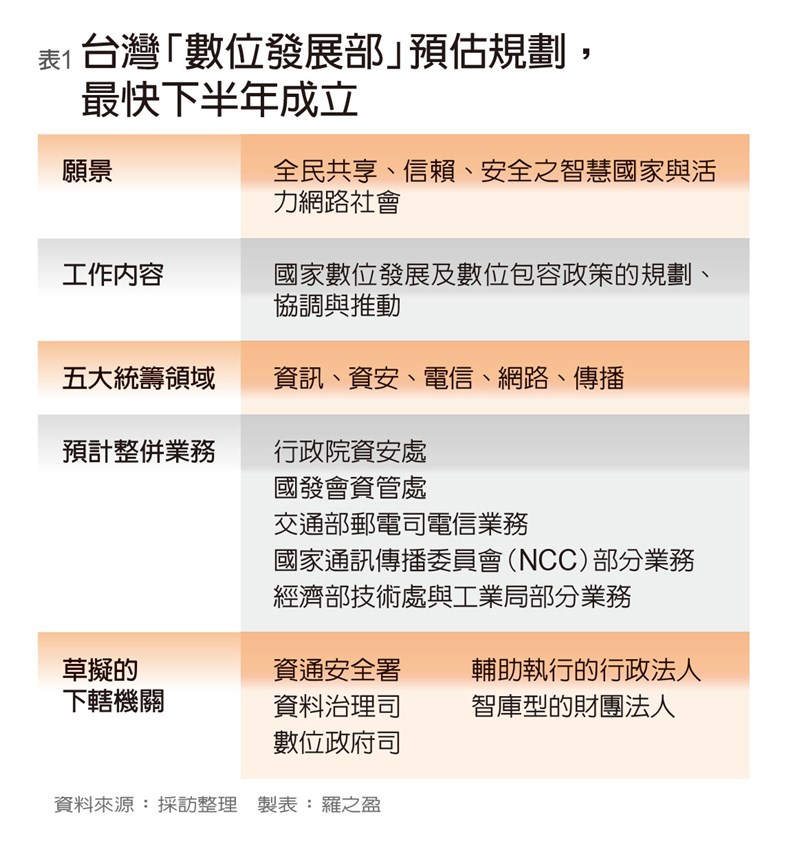

台灣也不落人後,總統蔡英文在第二任就職演說上,便強調要持續強化資訊及數位相關產業發展,發展可結合5G時代、數位轉型、及國家安全的資安產業,再次啟動行政院組織改造,提及將成立一個專責的數位發展部會。

大半年來,行政院積極規劃籌辦工作,目前傾向成立中央二級機關「數位發展部」,收攏:資訊、資安、電信、網路、傳播五大領域,預計進入立法程序後,最快下半年正式成立。

「很多單位督管相關事務,集中起來,會讓數位發展更快,不只是把政府的協調做好,更重要的是面對所有人民,」擔任過科技部長、教育部政務次長的陳良基強調,數位專責單位對國家發展非常重要,若要加速進行,可先完成大單位建制,分支細項等執行時再說。

回顧過去經驗,每次新的數位議題出現時,總需跨部會協調,如uber上路的適法性、數位支付工具的落地、串流平台是否合規等,不僅耗時良久,也常留下無解問號,讓許多廠商和使用者無所適從。

對外而言,散落在各部會的數位相關業務,缺乏統一的諮詢窗口,讓台灣平白流失許多應用產值和提前佈局的良機,這也是數位發展部需要盡早成立的原因。

「專責部會的優點是事、權統一,能有更好的效率,」負責規劃的行政院政務委員郭耀煌說明,現有部會都有其相關的數位業務,如要新成立的單位獨攬所有業務,既不可能、也做不好,「它就像是國家數位轉型的中央厨房!」協助大家提升數位治理能力、分享經驗,並建構擁有數位素養的治理團隊。

往後,不管是資安防護、資料應用、沙盒機制、人才培育、法律調適等基礎工程,都能在中央廚房先準備好,再與各部會合作,「剩下真正在推展每一個核心領域數位發展的,其實還是會在各部會,這樣比較健康。」

無論未來的數位發展專責單位面貌為何?綜合許多專家意見,以下歸納出台灣未來朝向數位治理的四大痛點。

首先,是縮短政府組織再造的陣痛期。

這陣子,數位發展單位到底是成立部、還是委員會?引發不少討論,「部」的優點是有專責人力,可長期有系統地累積經驗,「委員會」的優點,則是有利跨部會協調,彈性更佳。

不論哪種形式,皆需重新配置既有組織與人力,協商彼此執掌內容、商訂預算配置,但拖得愈長、愈是耗損能量。

尤其,這個新單位掌管的事務不僅非常新鮮、且常無前例可循、接觸層面更是廣泛,從滿街跑的外送車到高科技的人工智慧,都有機會碰到,本身就像是充滿實驗精神的「沙盒部」!

可是,這跟傳統文官重視行政穩定、不容犯錯的公部門文化,恰巧相反。

當科技來得太快、新事務來得太多,政府假使管不了,硬要插手反易扼殺發展。未來的數位治理團隊,應該更願意接受創新、更懂得承受風險。只是,這也需要同等開放的社會氛圍。

其次是,佈署未來資安「超限戰」的防禦力。

2001年美國發生911事件,作為實質金融中心的紐約雙子星大樓崩塌後,資料跟著斷片,當時國際社會擔憂無法穩定開市,後來在大西洋找到備援數據,美國股市才能在休市4天後無縫接軌、如常開盤。

資訊攻擊技術進展飛快,病毒常被設計成有「潛伏期」,中招時難察覺,等發現被攻擊已來不及了,成為現代便利生活的不定時炸彈。

Google台灣前董事總經理簡立鋒分析,資安防禦難度愈來愈高,像Google等級的大廠才有能力處理,大部分組織和企業、包括政府,通常一點辦法都沒有,「政府防範範圍太大了,人家的潜伏攻擊,平時很難察覺。」

不僅如此,資安戰略也包括人才、國際聯防、數據備源等層次。簡立鋒比喻,資安工程就像社會防護體系,生病的人要看醫生,警察每天要在社區巡邏,必須投入不少資源。好比城市的下水道,老百姓平時看不到,等到淹水才被重視,少有單位肯長期投入。

資料應用層面的難題,則是如何建構精耕細作的數據小國。

這波帶動社會變遷的平台經濟,不論是Google、Facebook、Amazon等,都先由科技創造應用平台,再以資料和數據做為成長引擎,擁有愈多數據、能量愈強。

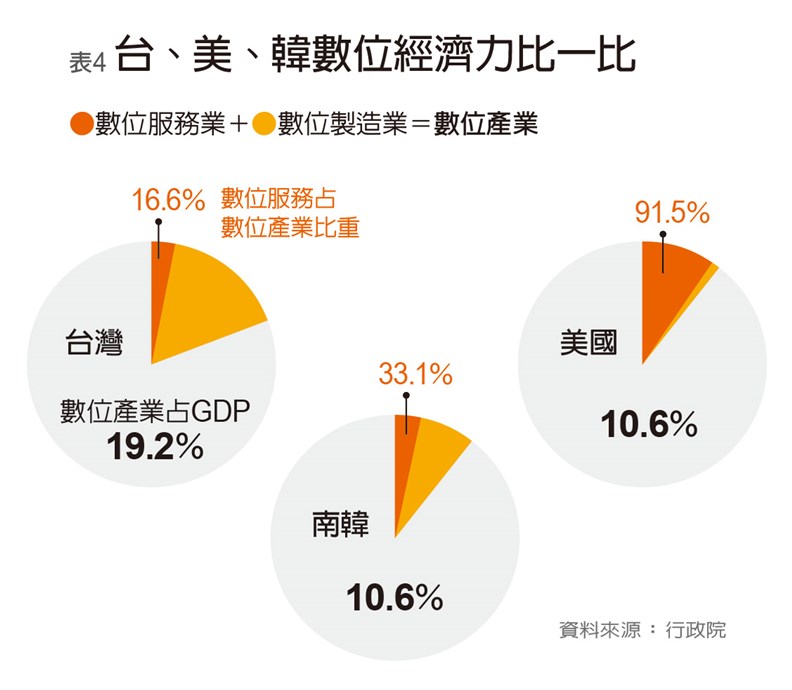

台灣人口不過2300萬,很難成為以量取勝的數據大國,但民眾對智慧應用的接受度高,如能加上「去識別化」處理,開放給學界與產業研究,勢必有機會發展出別具特色的創新應用,甚至催生本土「獨角獸」新創企業!

看看台灣人最愛比的南韓,去年就開始施行新修正的《個人情報保護法》、《信用情報法》及《情報通信網法》,開放讓經過處理、無法鎖定單一個人的「去識別化個資,得以進行研究,推動數位產業發展。

數字會說話,該國數位「服務」佔數位產業的比重,已經接近1/3,不僅領先台灣一大截,未來更打算全速衝刺。

最後一道關卡是,從中央規劃到地方執行的協作模式。

目前中央部會這邊,有行政院正積極籌劃數位發展部會,負責在地方上執行的縣市政府,是否也要有相對應的局處?

環顧22縣市,現階段以台北市的設置最為完備,不僅有資訊局、智慧城市辦公室、還邀集民間專家組織「資料治理委員會」,嘉義市則創設地方政府第一個「智慧科技處」。

政委郭耀煌表示,尊重地方自治,不管是傳統的資訊部門轉型,或新設部門做數位治理規劃,都是適合的。

以德國為例,個資保護由聯邦及邦共同擔當,透過定期會議溝通。在地方(邦)層級不僅有對應聯邦的監察機構,也可針對特定領域設定監督機關。

對於即將誕生的數位發展部會,產業人士不只興奮,也帶著一絲害怕再次失望的玻璃心。因為2014年成立的「科技部」,也曾承擔過這份期盼,卻因為執掌範圍有限而壯志未酬。

「設立專責部會,只是數位治理的一小步,」一位長期關注的法界專家提醒,假使新單位成員都是從既有部會調過來,會不會換湯不換藥?「所以重要的還是,治理思維的改變!」

儘管如此,不少人仍抱有期待,TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會理事長陳建弘直陳,「數位發展部會應專注協助發展數位經濟,帶領產業進行轉型升級,不應同時兼具監理功能,避免陷入發展與監理矛盾的困境。」

回顧過往30年,網際網路無疑徹底改變了人類生活面貌,同時也大為顛覆公部門的傳統治理思維。強調依法有據和行政穩定的工作模式,已經很難跟上現代科技和社會變革的速度。

數位發展部會確實有促進政府數位轉型、強化治理思維的莫大潛力。但最後要提醒,這個新單位不該是瓜分資源、爭搶人事的角力戰場,千萬別讓至關重要的數位發展部,淪為各部會互踢皮球的數位「收發室」。