金門養工所提供

金門養工所提供 金門縣養護工程所前身是「金門花崗石廠」,負責當地的花崗岩開採聞名,門口兩旁圍牆仍可見由花崗岩堆疊而成,而大門入口處則有一尊當地有名的「風獅爺」。

金門縣養護工程所長吳志偉說,礦脈枯竭後,縣府在1998年讓花崗石場以臨時編組方式,開始負責縣內道路跟路燈養護,直到2005年才轉型為金門縣養護工程所。

管理道路平坦跟路燈明亮,可說是各地鄉親感受最深、與生活正相關的地方業務,但為什麼金門縣養護工程所為此開發的「智慧路燈管理系統」,能獲得2021智慧城市創新應用獎的青睞?這得說回金門獨特的發展史。

金門距離中國大陸的廈門相當近,早年實施嚴格的戒嚴及燈火管制,晚上一片漆黑。

直到解除管制,金門才開始基礎建設,人口也不斷增加。吳志偉指出,「金門有18條主要道路跟40條次要道路,還有許多不知名的路,只要有路,旁邊就要有路燈。」

起初,縣內5鄉鎮自己建路燈,但後續維護缺乏人力,後來便將權責交由養護工程所。

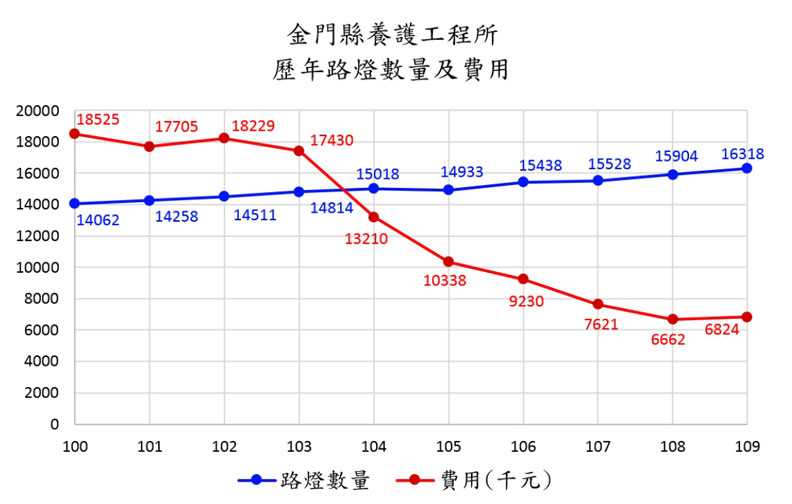

但,養護工程所負責路燈的人力,數來數去也就18人,全縣卻有1.6萬盞燈,平均一人得負責900多盞。以往靠電話聯繫,常有通報疏漏,促使縣府著手建構智慧路燈管理系統。

前幾年,公部門一度很瘋APP(行動應用程式),不少單位花錢開發、放上相關服務,下載率卻很低,讓坊間出現一堆「蚊子APP」。

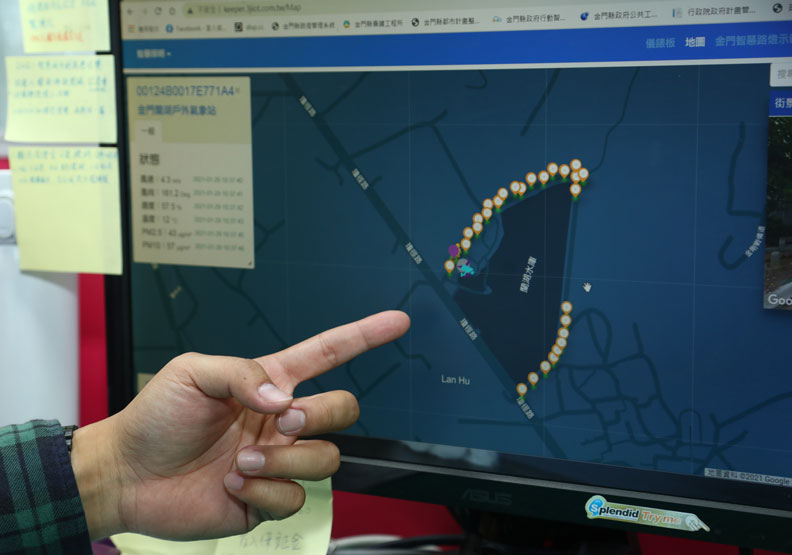

有鑑於此,金門縣府改變作法,將各局處的服務建構起API接口,共同連線到同一個網頁,民眾只要拿手機掃描路燈上的QR CODE,便能立刻跳轉到報修頁面。

進入頁面,不但能報修路燈,還有旅遊、警政等功能,「甚至遊客迷路都可掃路燈QR CODE,知道自己在哪,」吳志偉解釋,每根路燈上都有編號及地圖座標定位。

當然,要改變民眾習慣並不容易。新系統上線三年來,使用QR CODE通報從最早一年50多起,去年成長到超過200起,但大家最習慣的,還是直接撥打免付費電話。

如今,這些路燈不僅更新標誌、編號,縣府同時也把路燈換成LED照明,原先電費從每年1800萬元,降低到僅需680萬元。

而這些智慧路燈的後台,同時也串連起金府各局處功能,民眾不需額外下載APP。吳志偉強調,這套系統的建置經費相當便宜,僅需500萬,「不需花大錢,便可達成效果!」

今年,他們更打算將路燈身上早期的貼紙,全部換成醒目的標牌。

除了叫修路燈,養工所也配合民眾需要,設置70盞可主動調節亮度的路燈。

「有民眾反映,路燈亮一整晚,會影響到農作的生長跟自然生態,」因為農田旁有路,基於安全考量要有路燈,但為避免影響農作,新設的智慧路燈可降低亮度,但仍符合中央標準。

外界常以為,標榜「智慧城市」的科技系統,一定都得砸大錢、購置一堆酷炫配備,是財力充足的大都會才玩得起的昂貴遊戲。

然而,金門縣看似簡單的智慧路燈管理系統,卻打破這樣的迷思。證明只要針對地方上的服務痛點、符合民眾需求,剛剛好的「智慧」功能和建置預算,加上公務員的執行創意,就能讓自己的城市更有智慧。

*本專題企劃與「台灣智慧城市產業聯盟」共同合作