看過警匪片的影迷們,一定對劇中的「科技執法」畫面印象深刻。透過遍佈各地的監視鏡頭和人臉辨識系統,幫助警察從重重人群裡揪出可疑嫌犯,讓犯罪者無所遁形。

而台中市環保局獲得2021智慧城市創新應用獎的「環境執法大進擊--雲端影像智慧辨識平台監控工廠污染排放」專案,不但是環保執法的最新表現,還能用科技辨識空污來源。

過去,環保稽查員處跟污染源之間的對抗,就像一場碟對碟。不肖廠商總在公務員下班後才開機,或選在月黑風高的半夜偷倒廢棄物。就算民眾勇於陳情,等公務員到場後,可能早就毀屍滅跡、找不到證據了。

曾任職環保署環境督察總隊的台中市環保局長陳宏益,早年抓養豬業偷排廢水時,常得跨越竹林、跳過水溝,在廠家外頭守株待兔,等到天都黑了,只為了抓到人贓俱獲的那一刻。

現在有了24小時監測的智慧科技,公務員再也不用那麼辛苦了。「現在要比多久抓到,而不是抓不抓得到!」他笑說。

話說從頭,這套系統是怎麼生出來的呢?其實,這反映了地方長年的民怨。

長年來,中部人都對空污議題相當頭痛。

數字會說話,2011~20年,台中民眾對「空汙」和「異味」的陳情件數,從8582件一路倍增到1萬7364件,使得環保局必須嚴正以對。但環顧全台中市,共有近2000根煙囪隨時在冒煙,哪有辦法一一掌控?

2019年起,環保局著手建構雲端影像智慧辨識平台,在全市各處裝設上千台感測器,並在歷年的空污陳情熱區選出4處實驗場域(關連工業區、臺中工業區、大里工業區、烏日交流道),希望以即時的影像判讀畫面建立預警機制,提高稽查員辦案效率,甚至在民眾撥打陳情電話前,就預先發現空汙來源。

這套首創的環保「天眼」,主要委託「振興發科技公司」技術協助,以監控影像搭配環境監測數據(如PM10、PM2.5、VOCs),套疊稽查所需的圖層及對應資料。

現在坐在文心路的辦公室,陳宏益就能在螢幕上看到每根煙囪的狀況,一有數據超標,稽查人員跟相關主管就會接到Line@推播通知。

上路不到一年,調閱環保署最新統計,台中去年的PM2.5平均值,創下歷年新低的15.4微克/立方公尺,空品不良天數(27天)也比前年(44天)減少。去年的民眾陳情件數(304件),更比2017年(724件)大減近6成。

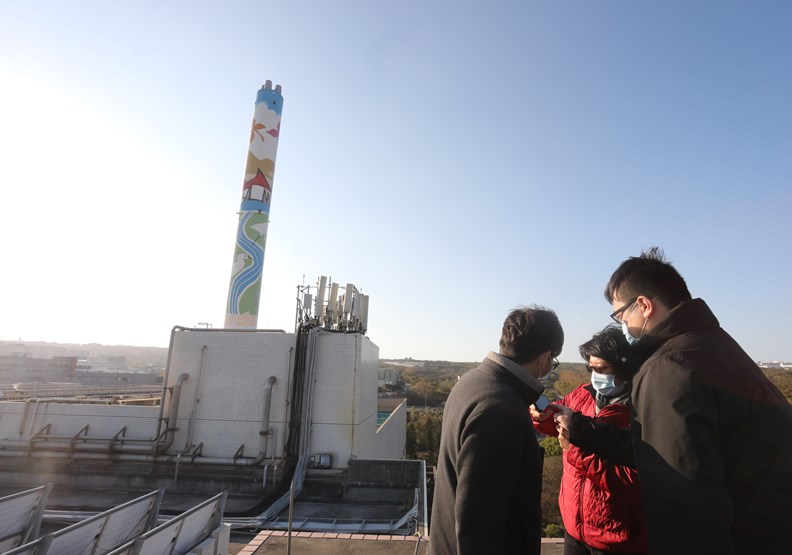

或許有些縣市以為,台中是直轄市才有錢玩這套。但陳宏益解釋,架設系統和採購設備的成本,後來都靠高效率的稽查和罰款補回來了,加上中央補助支應,財務負擔並沒有想像中大。對於許多市民關注的「中火」(臺中火力發電廠),還有一台位於制高點的鏡頭專門伺候,24小時隨時偵測排放狀況。

當然,系統上路必須經過實戰和調整,光人眼辨識都不太可靠了,何況還要教機器識別飄忽無蹤的空氣和煙霧。

剛開始,常發生影像誤判、抓不到污染來源,後來讓系統結合地理資訊,並整合多種機器學習方式協助資訊判讀,如近鄰演算法(KNN)、深度學習法(RNN)等,不斷修正,如今通報準確率已有8成。

環保局還期待,透過不斷的資料累積和機器學習之後,能讓人工智慧愈來愈「懂」空氣。比方:這根煙囪的排放軌跡有無異常?這個季節的風場會怎麼吹?太陽西下時的煙應該是什麼顏色?還要讓鏡頭定時轉換視角,以週期性的巡弋方式提高監測效率。

前陣子,隔壁縣市的垃圾掩埋場發生火災、燒了好幾天,陳宏益也也要求同仁運用「熱顯像」技術,讓系統監測大里、文山掩埋場,超過攝氏50度就發出警示,立刻通知同仁到場、並開啟灑水降溫措施,「這樣就不用一天到晚提心吊膽,大家晚上才睡得著覺。」

事實上,會如此積極導入科技,也跟陳宏益的個人感觸有關。

幾年前,他就讀高中的孩子買了新的腳踏車,沒想到才一週就被偷。報案時警方問有無照片?沒多久,就找到竊賊沿路騎車的畫面,這樣的科技執法讓他留下深刻印象,深感環保單位也該好好善用。「雖然不一定能當取締或開罰依據,但絕對可以減少人力跟時間!」

科技日新月異,未來台中市政府還打算成立「無人機暨科技稽查中隊」,用空拍機蒐證地形地貌變化,搭配遠端監控設備掌握犯罪行為和移動軌跡,讓不法業者更加無所遁形。

古人說「老天有眼」,就是這麼一回事吧!

*本專題企劃與「台灣智慧城市產業聯盟」共同合作