空氣汙染是中部民眾長年的民怨之一。

空氣汙染是中部民眾長年的民怨之一。 若問中部民眾最感無力的民怨是什麼?「空氣汙染」就算不是榜首,應該也在前三名。

這也成為2018年市長大選過程中,藍綠陣營激辯不斷的熱門話題。雙方交戰到最後,由打著「市長換人、空氣換新」的國民黨候選人盧秀燕勝出,她也在就職典禮發放一萬份「谷關空氣瓶」,蔚為話題。

自此,位於龍井海邊、發電裝置容量高居全台之冠的「台中發電廠」(以下簡稱「中火」),便成了空汙話題的暴風眼!

自從2019年初要求四號機組除役,過去這一年來,台中市政府已陸續對中火開出累積上億元的鉅額罰單,甚至在12月25日創下全台首例,宣布按2016年通過的《臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》,中火生煤使用量超過1104萬公噸上限,環保局兩次稽查也無改善,於是祭出廢止中火兩部機組的許可證的重懲!

纏訟多日後,環保署在三個月後回應,表示為避免再發生105、106年彰化縣政府環保局審理台化彰化廠許可證展延,因事實認定錯誤、程序違法、理由不備而衍生國家賠償訴訟,撤銷中火被台中市廢止的2號機及3號機操作許可證及生煤使用許可證,回到展延審查狀況。

到了3月13日,行政院跟著宣告,台中市上述自治條例的第三、四、六條無效。

一場中火裁罰爭議,竟然搞到中央部會和地方政府明著對槓的詭異場面。大家可曾想過,身處空汙重災區的台中市民是怎麼想的嗎?

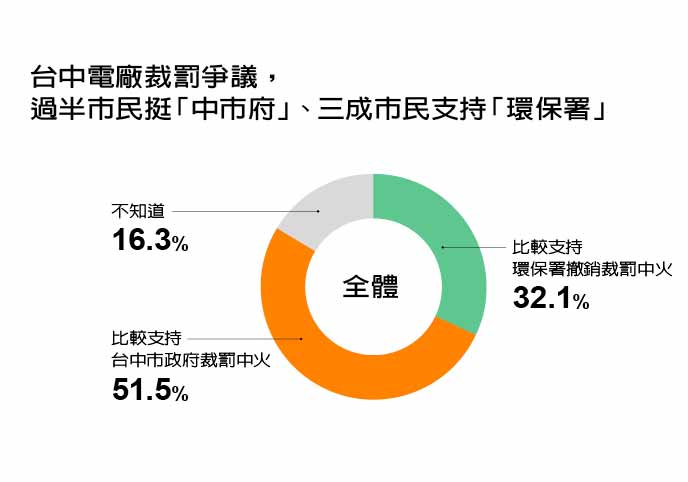

對此,《城市學》委託「遠見研究調查中心」在三月份進行電話民調,發現多達51.5%的台中市民比較支持台中市政府,支持環保署的有32.1%,其餘16.3%則未表態。

看完整體數據,再從不同背景檢視民意。

先從性別觀察,女性(53.2%)支持台中市的比率明顯更高,而在支持環保署的民眾裡,則有近四成(39.4%)為男性。

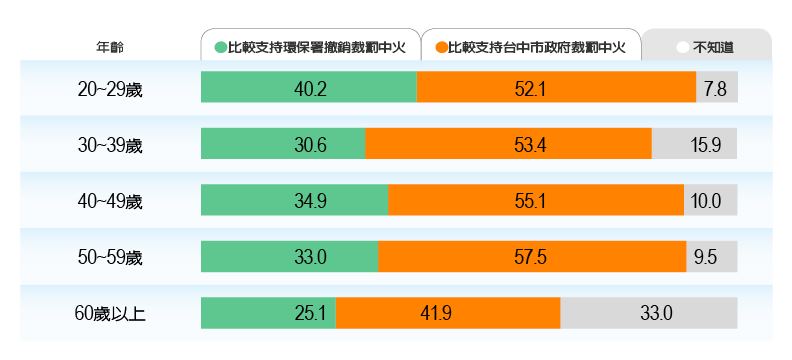

接著觀察年齡和學歷背景的差異,40~59歲的中高齡族群和高中職學歷者,可說是台中市府的熱情擁護者,皆有超過55%的高支持度。

至於環保署的贊同族群,則較多集中在20~29歲的年輕世代和專科學歷,兩者皆有四成以上的支持度。

平心而論,多數人對地方政府和中央部會的法律戰和引用條文,不會有多大興趣,只在意城市的天空是否老是灰矇矇?吸入體內的空氣是否乾淨?或周遭是否有人因此受苦或生病?才會造成表面看來中央勝利,在地民眾卻較支持地方政府的現象。

最尷尬的,還是夾在中間的國營事業「台電」。長年排放大量污染源和溫室氣體的中火電廠,過去30多年一直擔綱台灣供電的主力選手,近年卻屢次成為各方整治空汙的箭靶,如今又面臨多頭馬車監管,裡外不是人。

事實上,如何改善空汙、降低污染、並且同時確保供電無虞、如期完成能源轉型的政策願景?本來就不是「簡單任務」,空氣污染來源也不是只有中火一個。面對國際減碳浪潮的大趨勢,台灣實在沒有資源分散和行政錯亂的本錢,這次中火裁罰爭議下展現的民意動向,值得主事者好好省思。

【調查說明】

1.執行單位:遠見研究調查

2.本次調查透過電話訪問蒐集意見,時間為109年3月3日至3月31日,以晚間18:2 0至22:00為主,並涵蓋週末假日

3.本次調查訪問台中市民,共完訪701人,抽樣誤差為±3.7%(信賴水準為95%)

4.台中市設籍居民以市內電話及手機進行,各完成市內電話約550份、手機電話約150份。進一步使用洪永泰教授2017年於「選舉研究」期刊公布之組合估計方法進行資料合併。

5.調查結果分就台中市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區等項進行樣本代表性檢定, 並進行加權處理。