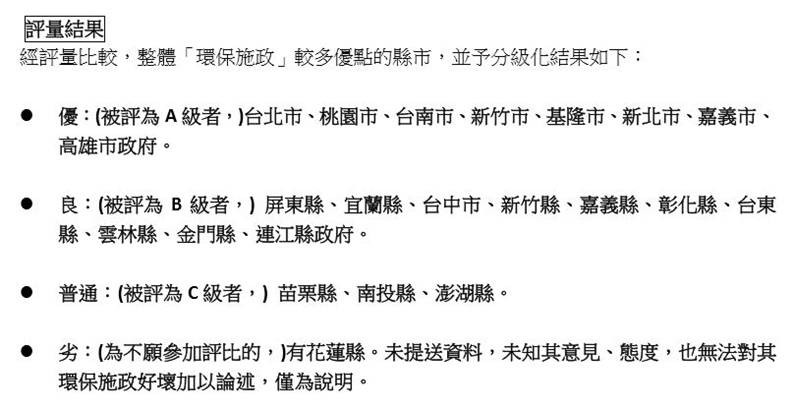

民間針對全台22縣市的環保施政評比邁入第四年,台灣環保聯盟20日公布2018年評量結果,受到資源多寡的影響,六都普遍表現及格,但高雄略為退步,台中則從A級降到B級。在非六都縣市中,嘉義表現最為亮眼,從C級進步到A級,雲林略為退步,宜蘭則從A級降為B級。

今年已有21個地方政府願意加入,全台22縣市只有花蓮缺席。台灣環境保護聯盟創會會長施信民特別譴責花蓮縣府連續四年拒絕提供資料,「環保政策關乎民眾的生活環境與永續發展,但花蓮縣政府不僅漠視環保團體的監督,更缺乏對環保政策的努力。」

2014年九合一大選前,台灣環保聯盟等27個民間團體共同提出20項共同訴求,包含非核家園、節能減碳、廢棄物處理、環保稽查、加強食安、護樹保林、綠色產業轉型、大眾運輸推廣等。此後每年以此做為標準,以能源轉型、公害防制、公眾參與、環境治理等四大層面,評比22縣市的環境施政表現。

綜觀今年評比結果,台灣環保聯盟會長劉志堅表示,大多地方政府的表現都有所進步,「特別是再生能源發展上,多數縣市都成長10%以上。」基隆市的再生能源裝置容量從65瓩(kW)增加到470瓩(kW),再生能源發電量也大幅增加將近623%,且人均用電量還有小幅下降,值得肯定。

部分縣市雖然成長率較小,但其實已建置的相對完備,如屏東縣政府訂出2021年民生用電要達100%再生能源的目標,台南市也積極發展屋頂型太陽光電。以節電成效來看,連江縣(馬祖)人均用電量減少逾5%表現最佳,台北市、高雄市、嘉義市、屏東縣、基隆市、新竹市的人均用電量也較2017年減低。

此外,再生能源推動聯盟副理事長陳秉亨點名,台中市的人均用電量不減反增,「空污治理與節能減碳是一體兩面,很難說要一邊增加用電、又要一邊減少空污,」他說,高雄市與台中市都在去年選後迴避表達反核立場,分數因此略減,「雲林是唯一不同意尋找替代能源的縣市,能源轉型態度不甚理想。」

環保聯盟的報告也指出,同樣是離島,相較於馬祖的人均用電減少5.6%為表現最佳,澎湖縣的人均用電年成長率卻高達4.5%,且澎湖雖然擁有良好的風力發電資源,再生能源表現卻差強人意,金門縣的人均用電量則是全台縣市中最低,每人每年用電量僅1673度,還不到台北市的1/3。

公害防治的評比以環保違規、公害取締金額做依據,桃園市罰寬金達2億最高,其次為新北1.5億、彰化縣1億,做為石化工業與發電大縣的雲林,理應加強污染防制取締工作,卻拒絕提供資料。法規面上,高雄市與屏東市啟動空污總量管制,有助規範污染排放。

公害防治面向的評審之一,看守台灣協會秘書長謝和霖表示,「公害防治的另一個重點在廢棄物處理,在廚餘處理上我們發現,連江縣和金門縣因境內無焚化爐,垃圾委外處理費用相對高昂,因此廚餘處理表現出色,相較之下高雄市因資金充裕、坐擁焚化廠,反而相對消極,在設置廚餘處理設施上仍有待加強。」

雙北市因實施隨袋徵收,垃圾回收量非常高,「雖然基礎好,但近幾年來欠缺積極工作,台北市長柯文哲的政見原本是厭氧發酵廠,但到第二任連地點都還沒找到。」相對於高雄市將大部分的廚餘送往焚化爐,造成堆肥場效能不彰,「反過來台中市前市長林佳龍任內興建厭氧發酵廠,在今年啟用就有不錯表現。」

謝和霖強調,不只是要蓋廚餘處理廠,更要專業人員管理,「不少縣市有堆肥場,但管理不足,用壞了還要環保署補助蓋新的。」他認為,焚化爐與堆肥場應該跨縣市合作,「如台東縣沒有垃圾焚化爐,但可協助處理高雄市的廚餘,而高雄市代燒台東垃圾,一舉兩得。」

由於評比具有時差,導致表現好的首長常在卸任後才被肯定。劉志堅坦言,政府統計常在該年度過後第二季才出爐,加上蒐集與評比的時程,每年評比成果為前一年度表現,較無法即時反映現況,「不過,政策的落實還是有延續性,長遠來看還是能看出縣市政府的執行狀況。」

劉志堅說,評比表現確實和地方統籌款與可調度資源有關,如身為首都的台北市,許多政策推行相對容易,清潔隊人力也足夠,相較之下非直轄市則資源有限,「但這評比不只跟別人比,更要跟自己比,如今年嘉義市表現就相當出色,人均用電下降,再生能源提高,公害防治措施也有進步。」

至於唯一被評為「劣」的花蓮縣,因連續四年都拒絕提供相關統計資料參與評比,台灣環保聯盟創會會長施信民表示,「評比的客觀公正可受社會公評,除了希望人民了解地方政府環保施政,也能提供給縣市政府對於一年來環保政策的成果參考。」做為民主國家,人民每四年進行一次地方首長改選,地方政府必須廣納民意,落實環境永續發展。

從2015年剛開始僅有半數縣市願提供資料,到今年只剩花蓮拒絕接受評鑑,劉志堅認為,民間團體的評比面向愈來愈完整,逐步增加公信力。「明年我們也將進行評比項目調整,」未來預計擴增到26個評比項目,包含汽車燃料費改為「隨油」徵收;規劃全國國土計畫,嚴格管理土地使用;推動限塑政策;支持推動民間保護區,改善環境公益信託;提出因應氣候變遷的災害防救能力;具體減碳目標等工作。

本文轉載自2019.12.20「環境資訊中心」,撰稿:孫文臨。