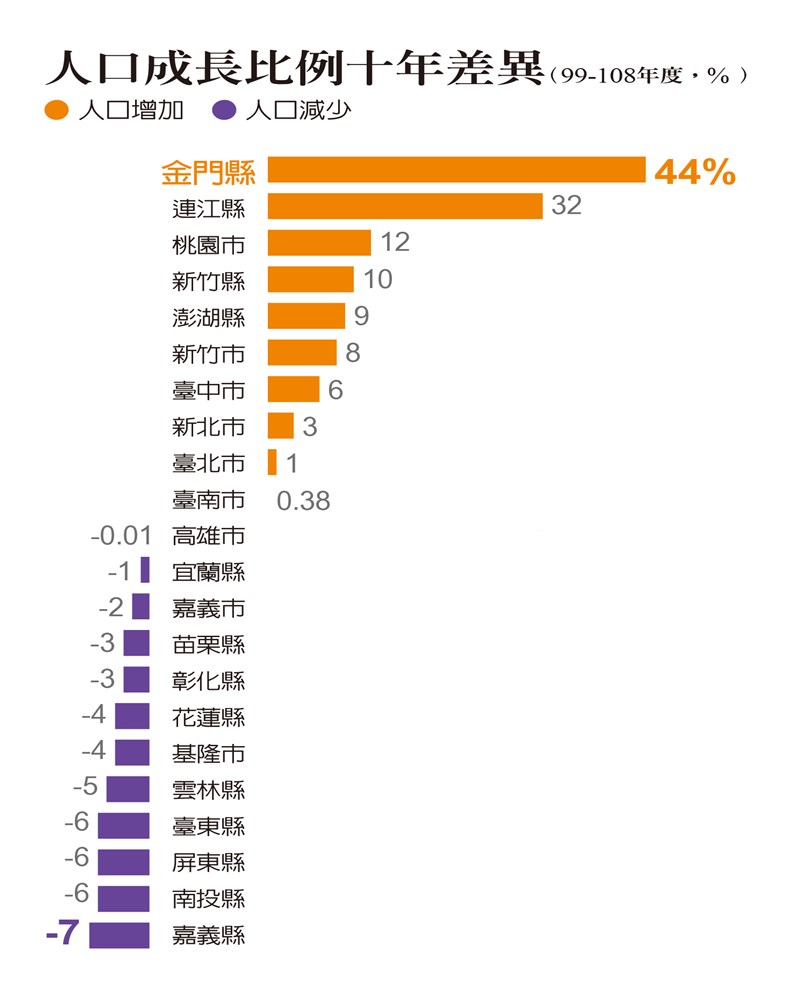

金門縣長楊鎮浯坦承,金門人口的增幅比例最高,部分來自於當地人口數相對較少。

不過,長年來因各種理由而外漂的金門僑民,數量卻很可觀。據估算,分佈全台各地的金門子弟,約有50~60萬人之譜,「光是新北市,大概就有30萬人!」楊鎮浯直說。

分析過去幾年幾波人口移入潮,首先是2008年開放「小三通」,由於金門鄰近大陸,因此吸引許多必須固定往返中國、或在對岸有事業的台商入籍,楊鎮浯回想,「例如在廈門跟漳州有工廠的燦坤,就曾遷入上千名台幹,」降低員工往返的交通時間和差勤成本。

其次,是隨著當地景氣及觀光需求而來的服務業移民,如跟著建築產業來到金門的2000多名原住民,還有很多來做生意、投資店面的商家、或投入旅遊產業的從業者。

當然,還有著眼於金門優厚福利的,包括著名的家戶配酒、交通票券折扣、各種就學津貼及生育補助等,讓不少網友稱金門為「全台福利最好的縣市」。但這類新移民,以年輕時外漂、退休時把戶籍遷回故鄉的老金門人居多。

即便帳面人數成長耀眼,可是,金門卻有明顯的「籍在人不在」現象,常住人口還不到總人口一半。對此,縣府必須謹慎推動政策,盡量把寶貴資源留給在當地活動的常住居民。

「我們做的每項政策,都會受人口結構的影響!」楊鎮浯舉例,這幾年不少單位想推動「不在籍投票」,固然是為保障公民權利,假使真在金門實施,很可能變成「不在金門的人,決定金門未來」的奇特景象。

話說回來,人進來以後,如何留住?或許才是更大的挑戰。

楊鎮浯強調,「鼓勵人口移入,就學、就業、創業,沒有別的!」唯有如此,之前因特定政策入籍的人口,才不會快速流失。

比方,創立23年的金門大學(前身為高雄應用大學金門分部),每年都帶來1000多名新生,縣府不僅提供就學津貼和交通優惠,畢業前還協助就業輔導和創業諮詢。

這兩年接掌縣府,楊鎮浯更極力推廣新型態的跨境電商及健康產業,替在地經濟添加活水,好留住這些得來不易的年輕世代。「金門不能一直靠金酒跟觀光,產業結構不能這麼單薄!」他加強語氣說道。

最後,人口成長不能只靠外來移民,當地民眾的生育狀況也很重要。

這幾年,金門陸續強化準公共化托育、2~4歲幼兒津貼、生育獎金及學費優惠等措施,盡量減輕養育負擔,以提升年輕人的婚育意願。

數據會說話,檢視內政部統計資料,過去5年裡(2015~19),非六都縣市的人口自然增加(出生-死亡)都呈現負數(減少7885人),金門不但多了539位新生兒,還是6個人口仍有成長的台灣城市之一。

環顧各種人口復甦政策,楊鎮浯感歎,「如何留住年輕人,才是最難的!」唯有年輕人願意留下來發展,才代表一個城市看得見希望,也才是地方開始改變的象徵。