昂貴的生活成本,使得近年的「脫北者」人數大增。

昂貴的生活成本,使得近年的「脫北者」人數大增。 新聞一:「脫北者」劇增!首善之都台北擁有健全交通網絡和社會福利,許多企業總部都設於此,不過今年前5月,台北竟遷出近1.9萬人,不僅減幅全台最劇,更創下23年來紀錄。

新聞二:台灣步入「人口負成長時代」!內政部統計今年前七個月出生人數,比去年同期減少近 2 成,而累計死亡人數破10萬,已比出生人數多了上萬人,且,今年恐逆轉無望。

新聞三:屏東「立委」少一席,各派系搶破頭!2020年出舉行的第10屆立委選舉,屏東縣因人口數比上次區域立委基準人口調整時減少7萬人,席次從三席減為兩席。

上述三則新聞的共同點?都跟人口有關!

對地方治理來說,人口不只是基本數據,它會影響經濟動能、行政資源、基礎建設,甚至牽動地方的政治版圖,是全台22位百里侯無法迴避的核心治理議題。

現在,我們正站在台灣人口反轉的歷史當口!

2019年,台灣來到史上最高的2360萬人,此後便急轉直下。翻開最新數據,台灣人口「自然增加率」(出生-死亡),今年前8個月是負的1.1萬人,若反轉無望,2020年便是台灣人口邁向「負成長」的歷史時刻!

長年關注此議題的臺灣大學社會學系教授薛承泰觀察,近年來,生育狀況本就不好的台灣,今年受疫情影響,「又多了一個社會性的負成長,」連外來移民的社會遷徙量也變差了。

國家發展委員會估算,接下來的2020~2030年,平均每年約減少4萬人,而2030~2040這十年,平均每年會少10萬人。到了2050年,全台人口將面臨「2000萬保衛戰」。

台灣自1993年步入「高齡化」社會(老年人口比重逾7%),2018年轉為「高齡」社會(逾14%),2025年就可能成為「超高齡」社會(破20%),老化速度一直超乎預期。

在最新著作《人口危機來了》,薛承泰表示早在1994年預見未來人口惡化的徵兆。

當年,教改團體發動「為下一代而走」大遊行,要求廣設高中大學。他卻在報紙投書〈從結構面了解教育問題〉,提醒大學只能適度擴張、勿盲目追求升格。對照如今因學生數量銳減而瀕臨倒閉的多所院校,令人不勝唏噓。

因為1990年代進入大學的孩子,多來自1970年代呱呱墜地的每年約40萬新生兒。但進入2000年後,台灣每年出生數都在20萬上下打轉,以後哪裡需要這麼多學校?這便是人口推演的長期可預測性和遞延效果。

而且,人口萎縮不僅危急高教生存,還會衍生勞力短缺、長照負擔、年金改革等諸多挑戰,甚至擴大城鄉落差。政府曾在2018年統計,發現已有241個鄉鎮出現「生不如死」(出生少於死亡)現象,幾占全台鄉鎮數量2/3。

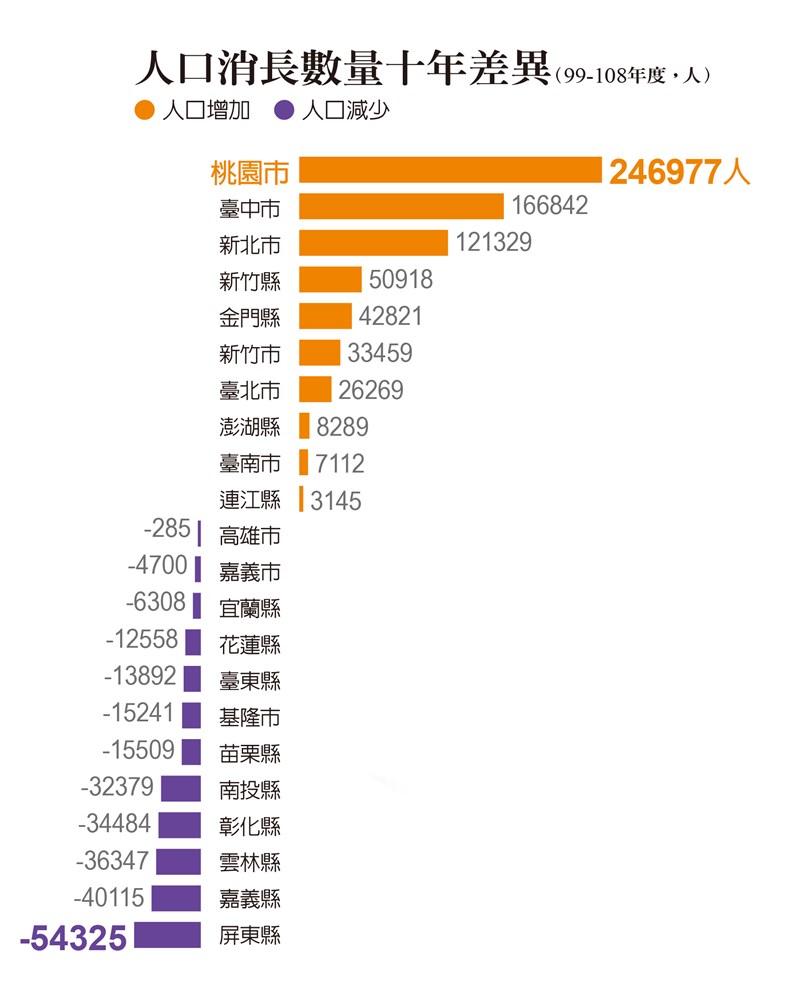

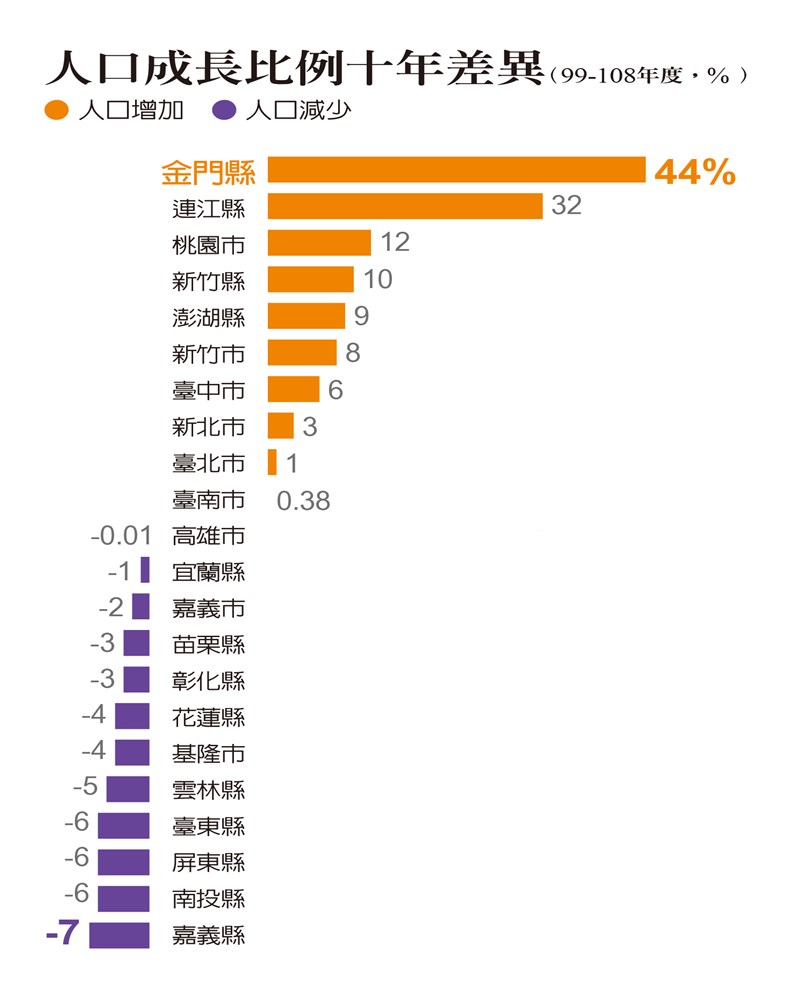

落到縣市來看,2010~2019年,便有過半的12縣市出現負成長,且幾乎都集中在非六都區域,以屏東減少5.4萬人、嘉義縣少4萬人最多。人口還有成長的地方,多是桃園(增24萬)、台中(16萬)、新北(12萬)等都會區。

老實說,人口減少對偏鄉形同「雙重壓力」,在地人口已在凋零,青壯輩還不斷被大都會吸走,凋零速度會比外界想像得更快。

薛承泰更預測,隨著重大建設(如捷運)陸續落成,刺激作用慢慢變小,台灣各縣市之間的人口遷徙潮,大約三年內就會消失。

其實,台灣人不婚不生早非新聞,未來若要維持人口動能,加強吸引外來移民,恐怕才是重點,而地方政府,又準備好了嗎?

攤開移民署最新統計,目前約有88.5萬名外籍人士(含在台及離台)取得有效居留證,分布以桃園(13.7萬人)、新北(12.6萬人)、台中(12.3萬人)等縣市最多。

如按職業別看,近8成是移工和家庭幫傭,多為填補台灣勞力空缺而來。針對這種組成,移民署移民事務部組長黃齡玉直說,「在吸引高階人才這方面,還有很大成長空間。」

在吸引海外人才方面,這幾年政府下了不少功夫。如留在台灣工作的僑外生,已從2012年的620人;倍增至2019年的4901人,留台比率接近一半。而招攬高階專業人才的「就業金卡」,至今也核發超過1100張。

「在未來的數位時代,人口的『質』跟結構;可能比『量』還重要!」國發會副主委高仙桂提醒,除了關注數量,「最適人口」也是關鍵,觀察產業人力需求、經濟模式、環境負荷、到城鄉發展等不同角度,都有不同思考。

來到人口負成長時代,地方首長應重新思考,從工作機會、生活成本、到城市環境和文化特色等各種因素,哪些才能吸引人們「用腳投票」?當人口愈來愈少、年紀也愈來愈大,民眾又會期待怎樣的市政服務和基礎建設?

這可不是杞人憂天的大哉問;而是已然發生的現在進行式了。