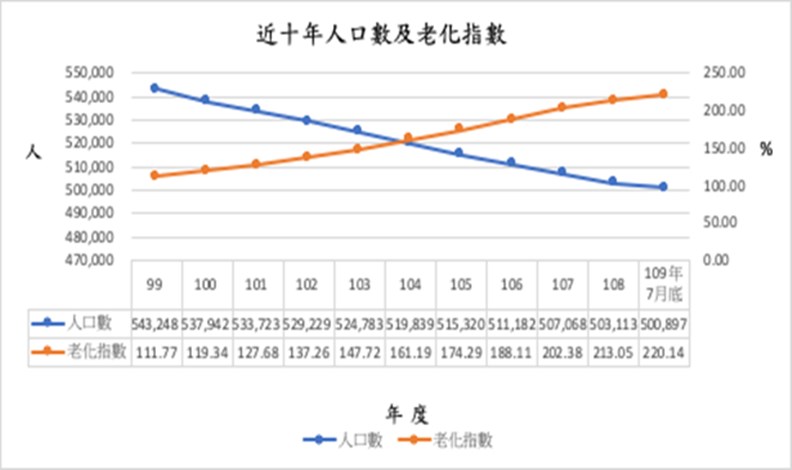

翻開嘉義縣人口地圖,自地方改制後的2010~2019年,嘉義縣人口從54萬降到50萬,等於足足少掉7%的居民,在22縣市裡,人口流失數量僅次於屏東縣的5.4萬人。

不只流失量多,嘉義縣還是全台老化指數最高的縣市,而社會遷出率也名列前茅。

自2017年起,嘉義縣開始蟬聯人口老化最嚴重的縣市。據內政部統計,截至2019年底,台灣整體「老化指數」(65歲以上/14歲以下)為119,而嘉義縣213,高居第一。

過去60年來,台灣經濟從農業轉向工業,近年再轉向服務業和數位科技,從事傳統農業的人口大量萎縮,紛紛轉往都市。身為傳統農業大縣的嘉義,自然逃不了衰退命運。

雪上加霜的是,1982年鄰近的嘉義市升格為省轄市,硬生生將大嘉義的商業中心挖掉,更讓現在的嘉義縣處境更邊陲。

長期缺乏行政資源,大片土地僅能耕種,對此,上任不到兩年的縣長翁章梁態度很認命:「凡存在必合理,」他引用德國哲學家黑格爾的名言解釋,面對外移跟老化兩大問題,他清楚,「這是歷任縣長都逃不了的課題!」

歷任縣長處理這棘手問題,不外乎兩種手法,一是爭取大學設立分校,當大量學生前來就讀,就有機會形成聚落與人潮,可惜這招卻因少子化而破功,於是,只好改弦易轍走第二條路:開發新工業區。

去年落成的馬稠後產業園區一期,目前進駐29家廠商,有七家在營運中,已有近600人到此就業。另外,嘉義縣也爭取到中科院航太園區落腳民雄,未來還打算爭取無人機產業園區。

但是除了製造業,嘉義縣賴以為生的農業,更需要改革。翁章梁分析,若有年輕人想投身農業,通常一開始會遭遇兩大困難:土地取得不易、初期資金過高。

過去,「大農」的土地都有一、兩甲,但代代繼承後,農地愈分愈零碎,以前的大農都變成「小農」,愈難賴以維生,遑論經濟規模。致使在地人紛紛遷往都市謀生。

偏偏,現代的農業發展開始走向智慧化,大可融入更多輔助科技,「但這需要錢,」一般農民哪有這麼多資金?為此,翁章梁多次呼籲中央設立農業縣特別預算,「政府應該降低從事農業的進入門檻!」

此外,農業處還在去年成立「國本學堂」,邀請台南農改場、水試所、畜試所、海洋大學、嘉義大學、中山大學等專業講師群,為農民講授現代化農業知識,打造青壯農人才團隊。

當人口減少成為既定事實,下一步便是好好照顧高齡族群,逐步建立友善高齡的城市環境。

曾擔任縣府社會局長的翁章梁,相當熟悉以社區為中心的照護政策,當上縣長後也要求社會局落實「一村落一照護中心」。目前嘉義縣的357個村莊,近六成都有老人照護單位,「希望繼續努力到65~70%。」

即使可說是最懂社福議題的百里侯,在照顧自己年邁的父母時,也碰上困難。

像翁章梁年邁的父親,因為中風要插鼻胃管,「但這會讓長者不舒服,一不注意,就可能把整條鼻胃管抽出來,往往使得照護者不知道怎麼辦。」他語帶不忍地說。

於是,今年中,衛生局開始推動「管路安心」計畫,透過公私協力方式,與專業醫事機構簽約,替在家需要照顧、且有置放管路(如鼻胃管、尿管或氣管切管)的長者,提供24小時的電話諮詢或緊急服務,不必只依賴每月1~2次的居家護理服務,讓家屬更安心。

另外,翁章梁發現請來的外籍看護,能力跟語言程度不穩定。對此,縣府請照顧管理專員到府評估長者狀況,「找護士和翻譯人員來,針對外籍看護做衛教,並把流程寫成移工的語言,再把步驟貼在長者床頭提醒。」

即使困難重重,但在基層奮戰多年的翁章梁認為,倘若中央願意更重視農業,投入更多資金扶持青壯農,或許嘉義縣可以不再悲情,擺脫人口流失的既定宿命。