圖/臺北市立大學天母校區的綜合性體育館一景。蔡炆璇攝。

圖/臺北市立大學天母校區的綜合性體育館一景。蔡炆璇攝。 2013年8月1日,由兩所學校合併的「臺北市立大學」(簡稱北市大),擁有台灣教育史上最悠久的教師培育基因,因為其前身,有一半血統正來自日治時期臺灣總督府所創立的國語學校,其除了有「臺灣高等教育第一校」之稱,也是後來的「臺北市立教育大學」。

而北市大的另一脈,則源自「臺北市立體育學院」,同樣從前身「臺北市立體育專科學校」開始,深耕體育領域多年,為台灣孕育出無數頂尖運動人才。

因此,當「臺北市立教育大學」與「臺北市立體育學院」聯姻成為「臺北市立大學」,北市大「一文一武」的獨特基因,可說在全國極為罕見。

而果不其然,承襲超過一世紀的教育厚度與體育競爭力,讓北市大截至目前為止,得以憑全國最多奧運金牌、連續3年於大專運動會中獲得前三名,並創下高達800面以上的獎牌紀錄,更以逾80%師資檢定通過率領先全台(北市大統計提供),遙遙領先全台,成為「文武雙全」的高教代表。

無論在運動競技場上為國爭光,還是於教育現場培育未來師資,北市大都展現出堅強實力與人文關懷光輝,為城市注入生生不息的力量。

4月中旬,記者甫步入臺北市立大學天母校區,藍天白雲下,校園綠意盎然,處處洋溢著蓬勃生機,讓人瞬間感受到一股向上而溫暖的力量。而這裡,正是台灣中華隊國手的搖籃,也是北市大孕育城市夢想的起點。

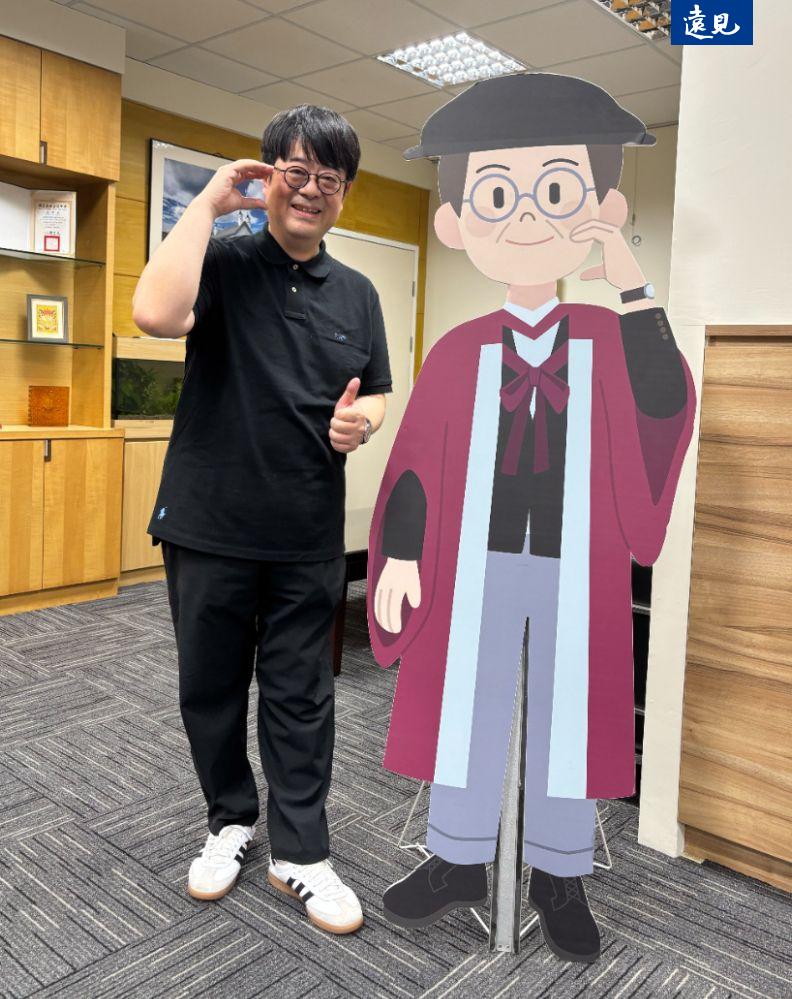

採訪當日,風趣的臺北市立大學校長邱英浩還親自陪同校園導覽,一路上,他不僅與師生們熱情互動,所到之處也笑聲不斷。

尤其,對於每位運動員,邱英浩都如數家珍,除了能叫出名字,更熟悉其比賽近況,甚至會細心關心近期的運動傷勢,讓站在一旁的遠見團隊深刻感受到,北市大校園瀰漫著一股大家庭般的溫暖,也凝聚出屬於這所學校獨有的歸屬感與向心力。

當然,這股校風的形成絕非偶然,而是源自邱英浩「大學不只傳授知識,更應培養學生品格與公民責任」的教育信念。

也正因為這份理念,北市大才能長年穩健發展,並以博愛校區與天母校區為雙核心,整合5大學院與1所附設小學,傳承著台灣最悠久的師資教育血脈,並融合體育、藝術、都市研究等多元能量,逐步成為台北市政策推動與城市發展的重要智庫。

而自2022年背負起北市大傳統薪火,同時勾勒未來藍圖重大任務的邱英浩,辦校思維不僅務實,還富有前瞻遠見。他重新詮釋了大學定位,表明大學的價值,不只是追求論文數量的累積,而是要以改變世界的影響力為依歸。

接著,他還取英國劍橋大學(截至2020年10月已孕育121位諾貝爾獎得主)為例,有感地指出「一所大學如果能孕育出太空人、葛萊美獎與普立茲獎得主,以及奧運金牌選手與諾貝爾獎得主,這樣的影響力,定然遠勝於一年發表上萬篇論文。因為知識真正的意義,不在堆砌數量,而在於引領人類文明的進步。」

因此,今日的北市大在邱英浩領導下,正以兼容文武、深耕城市的姿態,靜靜地為台北、為台灣,積蓄著下一波改變國際的力量。

如北市大作為台灣師資培育的重鎮之一,在全台師資檢定通過率平均52%至53%的背景下,就以高達83%的通過率大幅超越其他師培院校,穩居全國之首。而這份亮眼成績,除展現北市大教學品質的高水準外,亦體現校方對於未來教育人才深耕不輟的決心。

對此,邱英浩還進一步解釋,北市大師培體系採取「全師培」與「並行師培」雙軌設計,期望兼顧學生的專業多元發展與教育專業素養的扎根。

其中,「全師培」指的是學生自入學起,即全程依循師資培育課程,修滿超過100學分後,無須另赴師培中心修習教育學程;而「並行師培」則是讓本系學生在本職學習之餘,能另行選修完整的教育學程,為自身開拓更具彈性選擇的前途道路。

最難得的是,北市大還擘劃一條貫穿生命歷程的「全齡師資培育路徑」,從幼兒園、小學、國中、高中、大學到碩博士,乃至第三人生的高齡教育,無所不包。近年甚至還攜手台北萬華區「大理高中」,推動兩校改隸合併計畫,預計於115學年度成立「市大理中」,打造全台首間真正意義上的「全齡教育型大學」。

換言之,未來大理高中的學生,將有機會提前修讀北市大課程,而北市大的師培生,亦能獲得第一線的教學實作場域,形成學生與師資雙向培育的正向循環。

值得關注的是,在台灣社會少子化加劇、多所大學師資培育比重紛紛下滑的大環境下,北市大仍堅守初衷,維持全校約三分之一學生為師培生的比例,無疑是展現出校方超越現實壓力、守護教育理想的態度,以及對台灣下一世代的培育承諾。

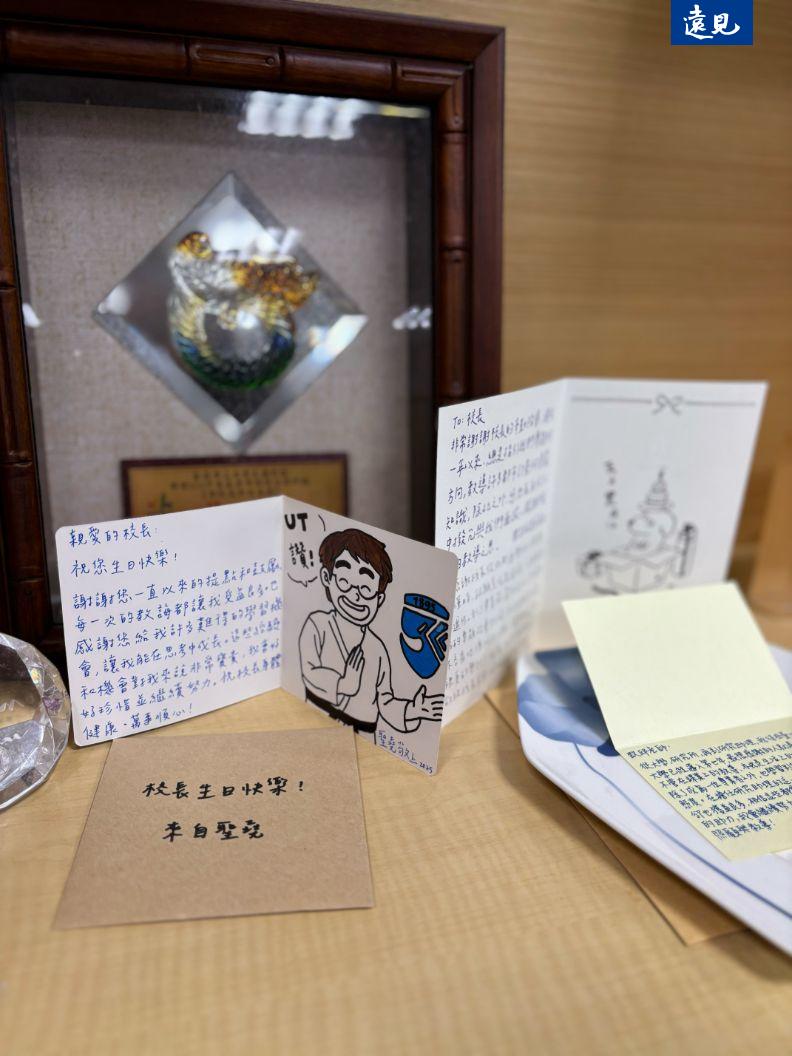

更動人的是,北市大的影響力至今還在延續與回流。許多曾接受師資培訓的校友,如今都成了校內年輕教師,以「學長姊」之姿帶領後進,接力走上國際舞台。如舞蹈系就多次參與世大運開幕表演;音樂系也活躍於國際演出,種種輝煌紀錄都讓北市大的教育精神不只深植校園,更往城市、乃至世界各地持續擴展。

而若說師資培育是北市大靜水深流的底蘊,那麼體育競技,便是北市大在國際舞台上最璀璨的光芒了。

不同於多數體育大學,學生主攻項目以單項運動為主,北市大體育學院長年來也拓展團體運動項目,涵蓋棒球、足球、籃球、手球、曲棍球、橄欖球、排球等領域,並囊括水上、陸上、球類與技擊類運動。因此,無論何種運動項目,幾乎都能在北市大找到對應的專業訓練系統,堪稱全台場館最齊全的體育大學。

而為了支撐校內全面發展的體育版圖,北市大也投入龐大資源,打造出各項頂規運動設施。如天母校區的綜合性體育館,樓高6層,地下還設有1層游泳館,並配置符合國際標準的游泳池與跳水池,同時還設有1,892席觀眾席,因此曾為2017臺北世大運、全國運動會等大型賽事的比賽場地,顯示北市大運動基礎建設的專業與完備。

於是,在硬體支持下,北市大選手成績也相輔相成,不僅連續3年在全國大專運動會總錦標賽中勇奪前三名佳績,還一共斬獲800多面獎牌,戰果斐然。其中,世界大學運動會羽球項目中,12位中華隊國手中有多達9位都是北市大出身,充分展現北市大作為中華代表隊後勤基地的堅實地位。

不過,北市大的競技優勢,自然不僅止於賽場成績,更深植對運動科學的高度重視與持續投入。像是北市大的體育相關科系,一次就涵蓋高度競技運動、運動營養、運動力學、運動科學、休閒管理等多元領域,校內並設有運動科學研究中心、運動傷害復原防護室等專業設施,無論是設備齊備度或科技水準,早已與國家訓練中心比肩,甚至在部分領域保持領先優勢。

舉例而言,北市大引進了各式精密儀器與生化技術,為運動員進行生理指標的細緻觀測,透過超音波設備測量選手的血管彈性;或藉由其他高端檢測系統,分析其肌肉疲勞狀態,乃至追蹤細胞內粒腺體的活性,從細胞能量層級優化運動表現,展現運動科學與競技實務之間的深度融合。

此外,針對競技運動的量級管理,北市大亦汲取過往經驗,針對選手過去常因自行臆測體重而過度減重,導致脫水與過度疲勞等問題,導入科學化監測與管理機制,讓教練團隊能以科學數據為依據,精準的建議選手選擇最適合的競賽量級,有效提升整體比賽狀態與表現穩定度。

而這套嚴謹又高度專業的運動科學體系,甚至還能實際應用於城市挑戰中。如前台北市長柯文哲過去挑戰單車一日南北雙塔實,就是依賴北市大團隊提供的科學數據,進行體能監測與策略調整,最終成功在21小時內達標,成為北市大運動科學實力的最佳例證。

另一方面,北市大還積極攜手科技廠商,針對運動員需求開發如「Stampede智慧運動地墊」等新型設備。

據悉,這款地墊除了提供超過20種運動模式,能讓選手進行耐力訓練、肌力鍛鍊、平衡鍛鍊與循環訓練等項目外,還可透過紀錄運動軌跡,並結合大數據分析,持續優化運動員的運動菜單,進而有效提升場上表現。

又以舉重這類高強度運動為例,更仰賴儀器精確測量選手關節所承受的力量,並藉由微調姿勢等策略,大幅降低其負擔,同樣是提升比賽表現與安全性的關鍵利器。

而面對全年度賽事頻繁,競技又高強度的情況,如何讓運動員快速疲勞恢復,當然也是造就北市大超強競爭力的關鍵。

其中,北市大專程設置的「冷凍艙」設備,即透過低溫環境刺激皮膚表層神經與血管系統,幫助選手加速肌肉與神經系統的恢復,避免累積性疲勞影響表現。

對此,不少國手級選手都對北市大的「除勞神器」讚譽有加,包括世界排名前十的台灣桌球好手林昀儒,就曾在國際賽事結束後,專程搭好幾小時的車前來釋放運動疲勞,足見北市大在運動醫學與選手照護領域上的重要性。

不過,談及這份支持,邱英浩坦言,北市大在體育科研設備的投資極為可觀,所有專業設備成本加總起來破億元跑不掉,每一款設備都可說是「賓利等級」。

但他同時也強調,北市大能成為選手背後最堅實的後盾,縱使辛苦,也甘之如飴,因為最珍貴的資產,從來都不只是昂貴的儀器,而是「人」。

也正是基於這份信念,北市大長年致力於預防運動傷害、促進運動表現,並持續深化選手疲勞恢復、睡眠品質與跨時區調整等專業技術,希望這座隱藏於城市的運動科學實驗基地,能為台灣體育人才繼續蓄積源源不絕的能量。

其實,北市大這所原以師資培育為核心,伴隨體育學院併入,逐步發展出獨有的「一文一武」體系,正呼應日本企管大師大前研一所提出的「π型人才」趨勢,即具備2項以上專業且能交互發揮的人才,將成為未來產業所需。

因此,在校長邱英浩積極推動下,北市大近年從「以人為本」視角,致力結合體育專長與教育專業,希望培養學生多角發展的能力,為時代需求鋪設更寬廣的道路。

如體育領域原先就兼具教師培育的功能,只是因過往體育選手的學科支撐力不足,造成轉型成師資的成效有限。

還好,北市大如今透過強化課程設計與學習機制,大幅提高運動員的教師資格通過率,也吸引更多選手修習師資課程,實現雙專業發展的可能。

此外,針對體育選手職涯短暫的現實挑戰,北市大還於大一、大二起安排「精進班」課程,協助選手考取教師資格或發展第二專長,為未來鋪設更多元出路。

同時,校方更成立6大運動相關研究單位,包括休閒運動管理、運動健康科學、運動科學、競技訓練、運動教育與運動器材科技等領域,並整合招生資源,讓選手可依自身興趣延伸專業發展,避免在競技生涯結束後,遭遇社會邊緣化的困境。

而隨著師資培育與體育競技「文武兼修」的穩固扎根後,北市大更將觸角延伸至藝術、人文與大學社會責任(USR),持續養成全方位人才版圖。

例如北市大也是全台唯一,同時擁有音樂、舞蹈、美術三大藝術系所的綜合大學。因此,過去從鋼琴王子陳冠宇、指揮家陳志清到歌劇家秦玉芳;再到棒球名將王建民、高國輝與職棒總教練曾豪駒,無論藝術或運動領域,校友皆在海內外的舞台上熠熠生輝,為學校寫下實力不容小覷的榮耀篇章。

然而,這所大學追求的,當然不止於個人成就。北市大長年也致力於USR的落實,將高度競技運動科學的研究成果延伸至社區,推動「社會處方箋」與「運動處方箋」的概念,極力促進全民運動防護與高齡者的健康,盼減緩社會醫療資源的消耗。

所謂「運動處方箋」,其源於醫學與公共健康領域,強調以量身訂製的運動計畫,作為大眾慢性病的預防、健康促進等重要途徑。

對此,邱英浩期許,北市大的運動處方箋,未來不僅能結合營養、復健與體適能評估,真正做到「防病於未然」,還能逐步推展成開放資源,培育更多「運動處方師」投入社區,同時與都市設計與公共設施緊密結合,讓全民可依各別年齡、性別與健康狀況,獲得最適切自身的運動建議,真正實現「Sport Everywhere」的城市藍圖。

由此可見,北市大從競技場蔓延至社區的能量,無形中已讓運動成為市民日常的一部分,也是影響社會健康正向循環的靈魂推手之一。

綜上所述,北市大的角色,遠不僅止於高等教育或地方社區的影響,而是逐步走向台北城市治理的核心,成為研究方針與政策建言的重要智庫。

對此,邱英浩玩笑表示「我是全台最難當的校長」,因為作為六都中唯一的市立大學,北市大同時要肩負的,是來自教育部與台北市政府的雙重期待,但對他而言,更重要的是,北市大必須做好「實質協作、務實內參」的要務,成為現任市長蔣萬安施政藍圖中不可或缺的「城市大腦」。

循此,在台北市政府媒合下,北市大已率先跟北市聯醫簽訂合作備忘錄,聯手推動護理系增設計畫,並同步規劃建築及都市設計碩士學位學程,強化都市更新、空間規劃與城市治理的人才培育。

同時,教育局則從中擔任北市府與北市大之間的溝通橋梁,進一步促成雙向整合,讓學術研究與公共政策真正無縫接軌。

隨著深度參與城市議題,並與教育部、台北市政府建立起密不可分的合作關係,獨一無二的北市大,儼然已跳脫傳統學術應用的範疇,成為台北市不可或缺的思想引擎。

「北市大不只是一所學校,還是城市的一部分。」邱英浩如此強調,而這份認知,亦貫穿於他的生活實踐。自2022年接任校長一職,邱英浩就為點亮北市大「文武兼備」的特色,展開日理萬機的生活。

但儘管白天校務繁重,他下了班,也不忘持續投入攝影與藝術創作。加上,邱英浩自幼練習空手道,近期還榮獲中華民國空手道協會頒授的榮譽黑帶8段段位,並曾代表學校參加射擊比賽,各種身體力行,都完美詮釋其自由追夢、文武兼修的教育信念。

正因如此,在邱英浩的帶領與號召下,北市大近來得以憑實質行動來拓展大學影響力,並緊扣台北發展的動能,也回應他一貫堅持的理念,即「教育可以從一個人開始,逐步蛻變一座城市,進而改變全世界。」

所以,當北市大主辦的第116年全國大學運動會即將來臨,這一所教育精神與時俱進,全員熱血又蓄勢待發的大學,未來將締造出怎樣更高、更遠的里程碑,著實令人期待!