圖/國立臺南藝術大學音樂學院中的中國音樂學系學生經常會進行古箏團練。張智傑攝。

圖/國立臺南藝術大學音樂學院中的中國音樂學系學生經常會進行古箏團練。張智傑攝。 位於台南官田烏山頭水庫旁,環境清幽,校園有著3座遠從中國浙江移置而來的古橋,具深厚歷史底蘊與道地江南風光的南藝大,自山東出身的創辦人-漢寶德創校以來,已陪伴台灣人走過28年之久,孕育本土無數的藝術長才。

而說來緣分難料,其實2024年8月剛角逐上任的新校長邱上嘉,正是漢寶德在台中東海大學擔任建築系教授的「徒孫」,兩人不僅有相同興趣和背景,同時也都對台灣建築工藝與現代國際接軌的使命懷抱著長遠願景。

故一肩扛起南台灣藝術人才孵育基地發展重任的邱上嘉,受訪時提到當初校方會選擇落腳古都,功能角色自然有別臺灣藝術大學與臺北藝術大學,這一點從學院設計就可見一斑。

如南藝著重文化保存與高階育才,所以無論大學部音樂系國樂等課程,還是文史資料豐富的碩班博物館學、古物修復、音像紀錄、影像維護與民族音樂學等研究所,種種都在本土藝術傳承上有長年貢獻。不過也因此校內未設有如北藝著名的表演藝術相關學系,教學色彩亦不同於臺藝的新銳藝術。

可儘管如此,他十分樂見三校的差異性,因藝術領域保持多元,才是開拓文創產業市場需求的關鍵,也有助國家AI等科技產業展現一地獨有的美學。

尤其邱上嘉分享道「我常以KSA(Knowledge, Skills, and Abilities)的公式來思考台灣產業的發展,並試圖將其改為『(軟實力+應實力)使用『態度』密次方』的角度來看」,因為即使是藝術系的學生,在數位時代也確實需要習慣接觸科技,故南藝大近年也開設AI相關科系,擔起加乘科技之美的任務。

邱上嘉一席話其來有自,因為他曾赴美深造,學習建築藝術結合先進數位工具的趨勢,所以也十分有感,任憑科技再進步,缺少文史記憶就難以感動人心,甚至會因喪失人味而完全崩解。

於是邱上嘉回台後堅守本心,拋開科技業的高薪誘惑,選擇承襲漢寶德的遺志,將府城作為播種藝術種子的同心圓,北至苗栗,南達屏東,透過校內七年一貫的教程與地方創生的落實,藉學界量能將美感薰陶與風土情感持續向下扎根,並與科技做到緊密鏈結。

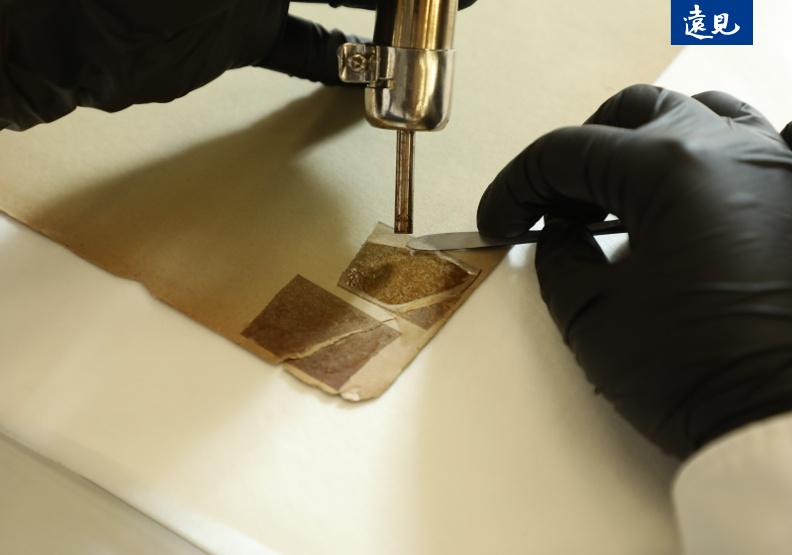

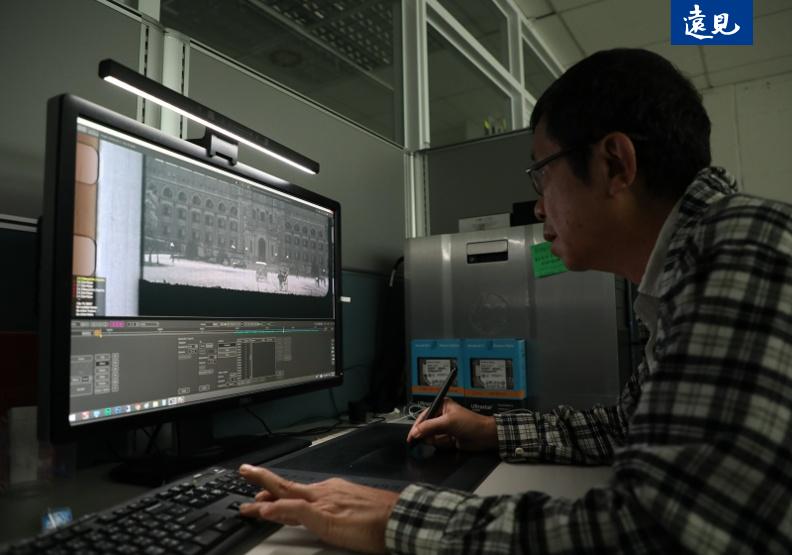

好比現在各縣市開發時,第一件事就是請過去大眾誤以為「沒出路」的考古人才進行文物挖掘與鑑定。其中南科每蓋一座廠就出土平埔族古物,顯見懂得運用新探測科技的人才勢必得源源不絕;又全台至少30年才能復原一輪的3千多處古蹟,當然也仰賴高教輔以5D空間技術等的產業培力。

至於國內屢遭詬病的「中華民國美學」違章建築,多年培訓傳統工匠職人轉型的邱上嘉認為,早期築體技法講究的永續之美,加上建築專家藉空間與人對話的藝術概念,以及視覺設計人才善以各種媒材交融場域的創作眼光,同時配合政府鼓勵民眾美化城市的減稅等政策。三管齊下的跨域綜效,不僅有助改善市容亂象,人才培植過程串連地方文化素養DNA所逐漸形成的「愈在地愈國際」競爭力根基,亦可望讓今日台灣這座世界科技之島成為明日媲美法國巴黎的時尚之都,吸引遊客探索海島國家迷人文化的慾望。

據此邱上嘉深信,社會對智能生活依賴度愈高,人們對藝文的重視度必相對提升,因人身處的環境是立體的,產業需求會彼此消長與應用。換言之,科技打破過往藝術人才創新瓶頸與技術限制,提供未來更多可能性;藝術也促發科技昇華,激盪更貼近情感溫度的想像力。

所以論及藝術教育的變革,邱上嘉有感說道「資訊發達與科技影響,讓學生能取得資訊愈來愈多元,學習模式也變得快速。以前我們看大師作品,都要躲在圖書館翻老半天,說不定還找不到,這些都是拜科技所賜」。

可話鋒一轉,他不忘重申建立傳統基礎的重要性,好比「像電腦繪圖很厲害,畫得很漂亮,可是我們還是會要求一年級學生手繪,因為這樣才有手感,就像很多人會打字後就忘了國字怎麼寫。」

另一方面,邱上嘉呼籲藝術教育本該「食人間煙火」,如應用於社會平權,可藉VAR虛擬實境帶給身障人士如臨其境的感受;AI設施的優化也可為視障者營造多重感官的環境體驗;另外南藝大還希望與醫療體系聯手,開啟藝術療癒改善患者病況的契機。而這一切,皆需要迭代將藝術與科技融合的人才。

至於外界長言南藝大校園位置偏僻,邱上嘉則有自己的見解,並表示「這就像你自己覺得老才是老,以台灣交通的便利性,我覺得實在沒有所謂的『偏』,反而能善用在地靜謐的優勢,去創造更沈浸的創作空間。」

或許當前各界目光都聚焦於科技業,可站在教育崗位,邱上嘉已預見台灣各產業不斷交織而成的週期變化。因此他呼籲藝文人才秉持初心,從事自己熱衷的產業,畢竟日後「錢」景同樣可期。而南藝大在其帶領下,也會將資源投入文化基礎與科技實力併進的青年,以為文創產業來日的高峰做好萬全準備。