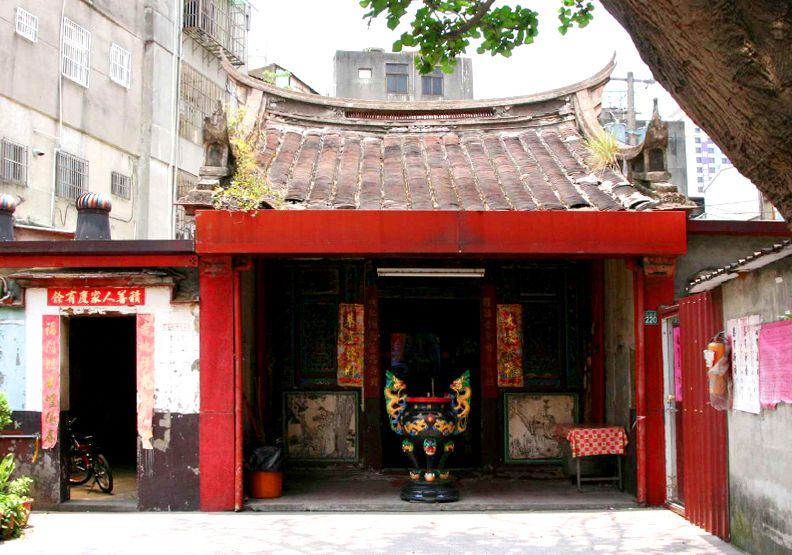

圖/桃園區的信仰中心,當地習稱「大廟」的景福宮一景。普通人攝影。

圖/桃園區的信仰中心,當地習稱「大廟」的景福宮一景。普通人攝影。 早在十七世紀上半的荷西統治時期,桃園地區就已有漢人活動,不過大多從事漁業和貿易,尚未出現農業聚落。鄭氏入主台灣,開始派遣軍隊進入桃園地區,建立防禦設施並長期屯墾。今日位於桃園市蘆竹區的營盤里,地名便是源自當年鄭氏軍隊的駐紮。

就拓墾而言,桃園在先天條件下有著諸多不利,往南有苗栗丘陵,往東又有林口台地阻隔,出入相當不便。以往大多藉著水路自南崁溪出海口登陸,並溯溪而上,但會遇到疫病感染與原住民抵抗等風險;又或是從淡水河出海口進入台北盆地,沿著支流大漢溪抵達鶯歌後再慢慢推進,旅途山長水遠、艱辛異常。

鄭氏政權滅亡後,軍隊有些與原住民通婚,有些則是返回大陸原鄉,屯墾成效有限,直到半個世紀以後,桃園才出現一定規模的漢人聚落。加之當時為強化淡水廳治竹塹城(今新竹市)與台灣北部商業重鎮新莊的聯繫而開闢道路(今龜崙嶺古道),桃園成了兩地來往的必經據點,迎來進一步發展的契機。

桃園形成聚落之初以「虎茅」名之,一說是漢人來到此地時,見到遍野茅草,其葉緣銳利容易傷人,有如猛虎;另一說是源自當地原住民頭目名字「虎茅擺躍」。後來漢人廣植桃樹,才又有「桃仔園」的稱呼,桃園一名由此而來。

然而移民數量的增加,族群衝突也日益頻繁。清嘉慶十一年(公元1806年),現今桃竹苗地區境內多次爆發械鬥,桃園在這波紛爭中遭到嚴重破壞,因此當地有了築城對抗外侮的計劃。桃園區最具代表性的信仰中心景福宮,也在這段期間開始興建。當時桃園聚落組成以漳州人為主,加之又有團結凝聚的精神需求,因此景福宮以開漳聖王作為主祀。

桃園城起初是以土牆圍起,到了清道光十二年(公元1832年)再度爆發閩粵械鬥,因此又改建為石牆,並設立四道城門。此外值得一提的是,桃園城興建期間,在西門一帶挖到許多無主骸骨,於是另建一座撫慰亡靈的廟宇,是為西廟。西廟的興建沿革,也反映了過去族群鬥爭之激烈慘重。

進入日治時期,桃園因應市區改正政策將城牆拆除,並於舊城南邊設立鐵道驛,也就是今日的桃園車站,街道也因此調整擴大,桃園也成為物資南北流通的重要轉運點之一。

戰後國民政府接管台灣,原先桃園所屬的新竹州改制為新竹縣,縣治也從新竹市轉移到桃園,可見桃園在日治時期發展之快速;爾後新竹縣又再分成桃園、新竹、苗栗三個省轄縣,大量外省軍眷移入、設置工業區以及國際機場的成立,均大幅改變桃園的產業結構。

近十年隨著桃園市的升格,串接雙北地區的捷運與航空城等都更造鎮,也在如火如荼地進行,桃園已然成了大台北首都生活圈的一份子。舊城區面臨都會區的融合與精華區的轉移,若能藉此以文化再造形式再現桃園的歷史特色,也會是新舊和諧的雙贏局面。