圖/日治時期所拍攝的芝山岩一景。取自中央研究院數位文化中心網站。

圖/日治時期所拍攝的芝山岩一景。取自中央研究院數位文化中心網站。 福建漳州的芝山又名「紫芝山」,在漳州平原上拔地而起、相當顯眼。芝山自古以來對漳州人而言是特別的存在,上頭曾有過唐代的古剎、宋代的書院。明代的漳州知府陳宏謨,也在芝山上登高望遠,有感而發寫了一首讚詠芝山的七言律詩。由此可知,漳州芝山向來是文人雅士附庸風雅的絕佳去處。

由於有著這樣歷史悠久的情懷,早在十八世紀後半的清乾隆年間,士林的芝山岩便已建立起供奉開漳聖王以及觀音佛祖的廟宇,成為漳州移民的信仰中心。

清道光二十年(公元1840年),在當地仕紳潘永清的倡議下,又在芝山岩上建立供奉文昌帝君的文昌祠,並且設有私塾,開創士林教育風氣之先,形成日後士林的「三步一秀(才),五步一舉(人)」,成為士林之名的由來之一。

芝山岩上儒釋道三教並立的奇景,在清光緒十八年(公元1892年)整併為一間廟宇,也就是今日所見的芝山巖惠濟宮,與士林舊街的神農宮、士林新街的慈諴宮合稱士林三大廟。

進入日治時期,芝山岩的學風依舊興盛。1895年於惠濟宮設立的芝山巖學堂,是台灣第一座近代教育機構,歷經數度改制,成為今日的士林國民小學。國民政府來台後,士林國小的第二任校長潘銀貴,正是潘永清的後代子孫。

芝山岩除了滿足漳州移民對家鄉的思念與知識的追求之外,也背負著極其沉重的血腥過往。清乾隆五十一年(公元1786年)爆發林爽文之亂,士林舊街也不能避免地受到波及,當時士林舊街的居民被迫退到芝山岩,但最終仍造成大量死傷。

清道光五年(公元1825年),士林舊街的居民於芝山岩險要之處興建四道隘門,除了保護山上的寺廟,可以作為緊急避難的防禦設施。後來又爆發了一場大規模的漳泉械鬥,雖然士林舊街悉遭焚毀,但芝山岩這座堡壘卻很大程度減少了身家性命的損失。

爾後潘永清所規劃的士林新街,或許是受到芝山岩的啟發,特別重視防禦性能。

即便到了日治時期,芝山岩也尚未能擺脫血腥的壟罩。台灣割讓日本後不久的1896年,發生抗日人士將任教於芝山巖學堂的六名日籍老師給殺害的「芝山巖事件」。因為此一憾事的發生,也催生了後來芝山巖神社的建立,讓芝山岩作為日本殖民政府在台灣推廣教育的精神象徵。

國民政府時期,芝山岩被劃入軍事用地,興建砲台、碉堡等設施,軍事情報局的前身保密局,也設立在芝山岩的山腳,又為芝山岩增添一股肅殺的氣息。芝山巖神社的原址,後來也改建為紀念保密局前身軍統局創建者戴笠的「雨農閱覽室」。

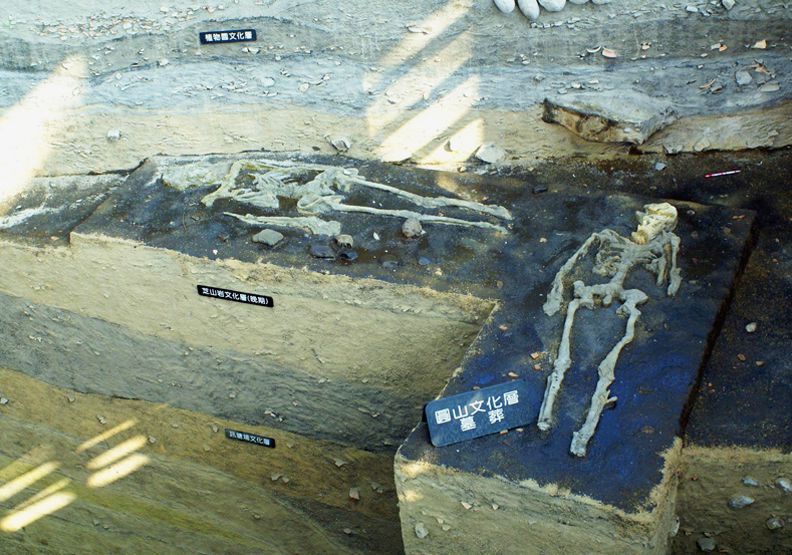

大約在6000年前,台北盆地因海平面上升形成湖泊,地勢較高的芝山岩變成一座小島。正因如此,芝山岩擁有目前台灣發現最早的新石器時代「大坌坑文化」活動紀錄,層層堆疊五個不同時代的史前文化層,是台灣相當罕見難得的史前遺址。

近年關於芝山岩周邊的都更爭議不斷,也讓大家思考如何在文化保存與社會發展之間,取得一個取捨與平衡。若能讓更多人知道芝山岩的故事,理解其所代表的意義,或許會有不一樣的想法吧!