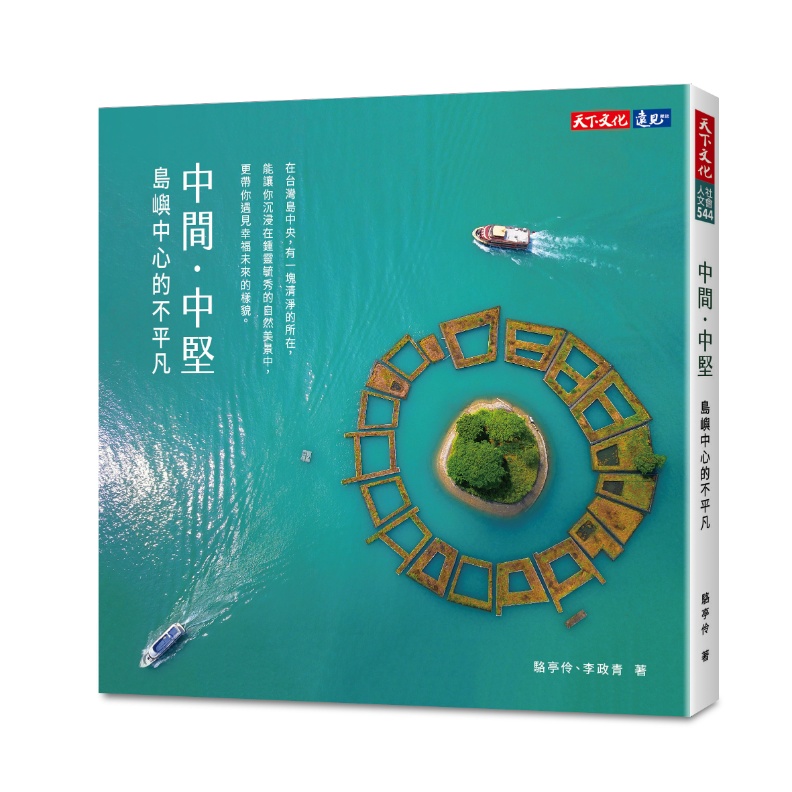

圖/取自書籍《中間。中堅:島嶼中心的不平凡》天下文化出版提供。

圖/取自書籍《中間。中堅:島嶼中心的不平凡》天下文化出版提供。 「炒茶時,要用手觸碰、用眼睛去看,用嗅覺去感受茶葉的香味等變化。自然的,茶葉就會告訴你何時是起鍋的最佳時機,」傳統手工製茶師傅蘇文昭,彷彿不怕滾燙鐵鍋似的,邊說明邊徒手示範炒茶的動作。

在許多農業都引進高科技機械化的現在,鹿谷鄉的茶葉生產製作,多數早以機器大量取代人工。然而,仍然有少數人堅持「純手工製作」,不只為了生產好茶,更希望能傳承這份茶葉文化。

今年80歲的蘇文昭,18歲起就與茶葉為伍,從茶樹栽種、採茶到製茶都精通;至今仍保留手炒茶傳統設備和技術的他,是南投縣「傳統手工製茶─鹿谷烏龍茶」文化資產重要保存者。

採訪當天,蘇文昭和兒子蘇邦怡帶著我們到茶園走走,「這棵是台灣原生種蒔茶,很有代表性;這棵就是鹿谷鄉凍頂山的老茶樹……」父子倆邊介紹,還邊摘下葉子給我們,「搓揉之後,聞一聞」隨即就嗅到一股清新的茶香,令人瞬間舒暢。

離開茶園,蘇文昭和蘇邦怡帶大家走到另一個製茶場所,就在附近有遮陽棚的小空地。一眼就看到傳統大灶,以及大灶上的鐵鍋。

只見他們熟練的點燃木材便丟入灶中,將鐵鍋加熱到約攝氏三百度,再放入萎凋完成後的茶葉,用手快速翻炒茶葉,目的是破壞茶葉中酵素活性而停止發酵、除去草菁味,並適度減少水分。

他們倆的雙手彷彿不怕燙般不斷動作,一直到茶葉狀態明顯變化,逐漸飄出茶香為止。

傳統手工製茶流程繁複,以凍頂烏龍茶為例,包含:採菁、萎凋、靜置與攪拌、大浪、堆菁、殺菁、揉捻、初乾、團揉、乾燥、烘存、揀枝、烘焙、炭焙等;其中的「殺菁」(又名炒菁)就是採取手炒茶的方式,是關鍵步驟之一。

由於每一道工序都有要注意的獨到技巧,因而需要耗費大量時間與人力。

為什麼始終堅持保留「手工製茶」過程?蘇邦怡表示,他從小生活在茶園,總是看著阿公教爸爸製茶,耳濡目染下,他也跟著學製茶,所以跟茶有關的事情,就成為他最大的興趣。

尤其在已經大量用機器製茶的時代,他和蘇文昭自詡為傳統茶文化的傳承者,希望能讓更多人認識和了解這份文化資產。

因此,蘇文昭和蘇邦怡在南投縣政府文化局的協助下,蒐集、整理相關資料,向文化部文化資產局送案申請。2019年,南投縣政府公告登錄「傳統手工製茶─鹿谷烏龍茶」為南投縣「傳統知識與實踐」類文化資產。

2021年,由文化局主辦、南台科技大學承辦開設「南投縣傳統手工製茶保存者傳習班」,邀請蘇文昭等專業製茶師傅擔任師資,提供學員理論與實務課程,2022又開設了兩個班級。

「來學做茶的都要有心理準備,這條路非常辛苦」,但蘇邦怡也相信,只要年輕人願意投入,打好基礎,加上巧思,就能製作出獨一無二、蘊含心意的茶葉,開創出傳統茶葉產業的新道路。

旅程的尾聲,蘇邦怡領著大家回到茶行休憩。他邊忙著招呼每個人入座,邊燒開水,水滾了,先溫熱茶壺和茶杯,再取出適量茶葉入茶壺,用開水沖泡,大約一分鐘後倒出茶湯,為每個客人斟上一杯……所有動作一氣呵成。

「凍頂烏龍茶甘醇濃郁,讓人生津止渴、口齒留香,喝了會身心舒暢,一直想繼續喝,」蘇邦怡分享,一位九十多歲的客人只喝他們家的茶,而且已經喝四十年了,「而且他每次來,都指定要買我爸製作的茶葉。」蘇文昭在一旁聽到,靦腆地笑了笑。

凍頂烏龍茶之於蘇文昭和蘇邦怡,是一輩子謀生的產業,也是肩負「讓更多人真正喝到好茶」使命的文化志業。走過幾十年的春夏秋冬,這些手工製茶保存文化就像南投獨有的凍頂烏龍茶般,充滿回甘且令人懷念的韻味。

本觀點文部分擷取自《中間。中堅:島嶼中心的不平凡》書摘資料,天下文化出版。

作者簡介|駱亭伶

輔大中文系畢業,曾任《小日子》雜誌副總編輯,現為自由文字工作者。喜歡閱讀與旅行,著有《製造有機的幸福生活》,合著有《認真》《好物相對論》《台積電的綠色行動》等書。

作者簡介|李政青

熱愛文字、旅遊,曾任數位時代與城邦出版集團採訪編輯、人類智庫傳媒集團出版部主編等,現為自由撰稿,著有《飛越一甲子─虎尾建國眷村的故事》等。