圖/取自Unsplash。攝影者Karl Callwood。(示意圖,非內容畫面)

圖/取自Unsplash。攝影者Karl Callwood。(示意圖,非內容畫面) 因為馬祖擁有嶙峋陡峭的地勢,島上先民不僅以花崗岩就地取材,打造一座座梯田式的石屋聚落;豐富的生態系特性,也讓四鄉五島存在許多獨特的原生動植物。

同時受燕鷗青睞,連年來此繁衍後代;昔日居民在近海打魚的時代,就已發現藍眼淚的蹤跡;後來,還因歷史演變而有了大坵島上的梅花鹿群。

從地勢、地質、緯度,到海洋與陸域生態,或許馬祖就是馬祖,不是希臘等地中海地區,也不是日本的奈良公園,一切只因自身的與眾不同,交織著人文及歷史脈絡,才發展成今日獨一無二的島嶼。

飛機越過汪洋,在一片湛藍大海中,一座覆蓋墨綠色草帽、潮差之間顯露出金黃色帶點赭紅的島礁,躍入眼前。

由於馬祖列島遍布花崗岩, 其內含的鐵質,經過長年氧化,使得島礁在豔陽照耀下,總參雜幾分赭紅色調,島上也經常能看見風化後的紅土裸露。

昔日先民利用既有的花崗岩, 一塊塊以手工鑿石,修築閩東式建築,且為了防範東北季風襲來,傳統建築只開設小小的窗、每片屋瓦皆覆上壓瓦石,形成一間間從風土裡長出來的房子。

馬祖地質多變,除了花崗岩,還有東引的閃長岩、西莒的流紋岩、南竿鐵堡的斑馬岩等,隨著悠長的時間演變,一處處聳立壯觀的海蝕洞、海蝕柱,猶如鬼斧神工般的雕鑿刻畫。

包括有人居住的四鄉五島,馬祖列島大大小小的島礁共有36座。

由於地處中國知名漁場的舟山群島西南方,因此漁產格外豐富,不僅有魚群隨著中國大陸沿岸洋流遷徙,以海魚為食的燕鷗,亦逐魚而居,使得馬祖許多無人島礁,皆成為燕鷗每逢春夏繁殖季節的首選棲地。

其中,除了相對常見的白眉燕鷗、紅燕鷗、蒼燕鷗、鳳頭燕鷗、黑尾鷗、岩鷺、叉尾雨燕之外,曾於1863年被命名、最後一筆於1937年在山東出沒的紀錄,期間整整消失一甲子之久,幾乎被國際鳥盟認定,已從地球上滅絕的神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」,竟在1999年於馬祖現蹤,著實為生態界帶來極大的震撼及鼓舞。

龐大且多種類的燕鷗家族,為馬祖的無人島礁,增添不少充滿生命力的景象,近年來,連江縣政府更為燕鷗群設立保護區,不但能保育稀有物種,更吸引許多旅人一探究竟。

然而,能夠發展到如此境地,得先克服自然與人為的種種困難。馬祖偶爾會有颱風等極端天候,難免導致燕鷗自然死亡;但「人為干擾」更是影響燕鷗存活的一大因素。

在馬祖土生土長的連江縣環境資源局局長張壽華,回憶兒時表示「許多以海維生的漁民有登島採集的習慣,時常帶回一籮筐的鳥蛋做為蛋白質補充來源。小時候我的爸爸外出打魚也會順手撿蛋,甚至將燕鷗幼鳥帶回來給我們玩。野生鳥蛋那股難以入鼻的濃厚腥味,至今仍然印象深刻。」

後來歷經軍管時期,國軍將許多無人島礁規劃為射擊靶區,鄰近的中國漁船,也出現登島採集螺貝類等越界行為。這些狀況,都嚴重危及燕鷗的生存環境。

因此,連江縣政府毅然決然於2000年起,針對8座島礁設立燕鷗保護區,規定每年4月到9月為燕鷗的繁殖季節,這段時間內嚴禁任何民眾登島,以避免驚嚇到燕鷗,僅可在距離島礁低潮線向海域延伸一百公尺的範圍之外,搭乘由馬祖國家風景區管理處所規劃的賞鷗船來巡航賞鳥。

後來更從國外引進「招引」技術,試圖誘引馬祖周邊海域的燕鷗前來馬祖繁殖,在各方努力下,族群數量呈現穩健成長。

劃設保護區之餘,縣府亦希望透過珍稀的燕鷗品種,將馬祖的燕鷗生態介紹給國人及全世界,故於1999年找來了知名的生態紀錄片導演梁皆得投入拍攝,時隔20年的漫長累積,終於在2021年完成《尋找神話之鳥》,全台上映。

可惜的是,2020年到2021年間,發生不明原因的黑嘴端鳳頭燕鷗集體棄巢情形,留下滿地未孵化的鳥蛋。

台北鳥會推測,不排除是中國漁船越界撈捕,驚擾到燕鷗。目前已在保護區內架設高倍數攝影機,並加強巡邏人力,盡可能將野鳥樂園還給燕鷗。

張壽華認為,自然生態保育與觀光經濟發展是能夠和平共存、並行不悖的,只要妥善維護生態環境,就能夠花最少的錢,得到最大的經濟利益。

從獨特的花崗岩景觀、無人島礁上的燕鷗家族、大坵島野性奔馳的梅花鹿群,到暗夜發光的神祕藍眼淚,都是眾所皆知的馬祖特色。

不僅如此,還有許多在台灣相當稀有的「馬祖特有種」,包括北竿的雌光螢、莒光的黃緣雌光螢、東引的玫瑰石蒜與紅藍石蒜,馬祖可說是稀有動植物的生態天堂。

張壽華認為,與其一窩蜂去追捧台灣本島常見的明星樹種,更重要的是看見馬祖的特色,進而保留並復育自家的原生種,才能夠讓馬祖的觀光產業永續發展,進而吸引更多人欣賞馬祖的美麗。

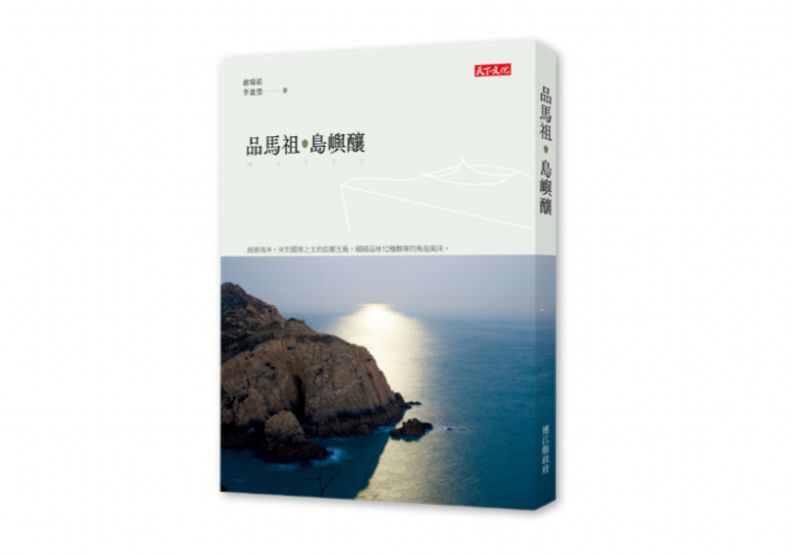

本觀點文部分擷取自《品馬祖.島嶼釀》書摘資料,天下文化出版。