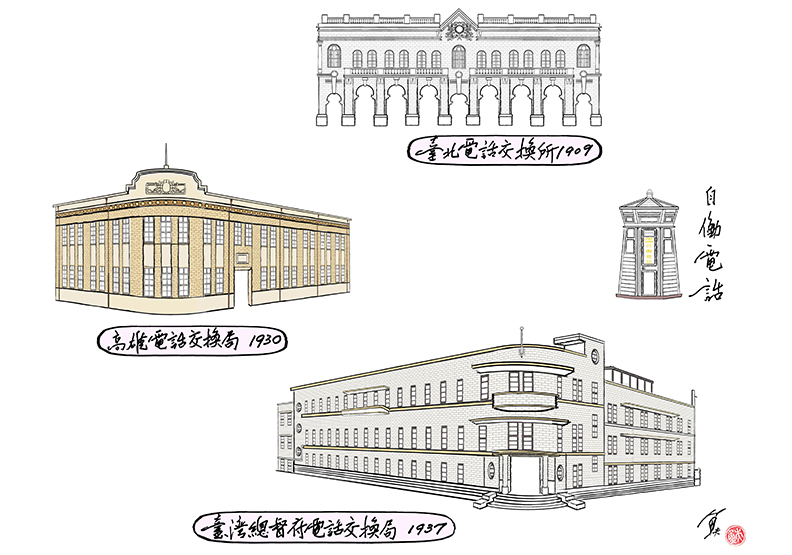

圖/魚夫提供。

圖/魚夫提供。 於是1900年,台灣推出可供一般市民申請使用的電話,並委由台灣總督府官房營繕課的森山松之助技師負責建築設計,在台北市榮町3丁目23番地(現址為衡陽路91號)興建「台北電話交換所」。

這是一棟2層樓的量體,基地面積約290坪,建築面積約250坪,所謂的交換所,即設有現代觀念裡的公共電話,不過因為是採人工接線,2樓為即為交換機房空間,1樓則執行一般電話事務。

靠電話交換手來接通線絡,後來意外成為以女姓為主的職業,有個好聽的別名叫「交換姬」「電姬」或「モシモシ孃」等,台、日人都任用,薪資高過女農、女工及下女,因此這棟建築除了在台灣通訊史上佔有一席之地,也具有台灣近代女性就業的地標意義。

其次,日本政府統治台灣之初,為加速建設,初期以木構造建築為主,所以深受白蟻啃蝕之害。

1907年,森山松之助提出以4寸厚的防蟻混凝土來阻止白蟻入侵,總算找到解決蟲害的方向。

其次大正期間,日本與台灣地震頻仍,乃出現「加強磚造」,即在紅磚承重牆間,加入補強的鋼筋混凝土結構來增加耐震性,到了1925年後,順應現代主義潮流,台灣公共建築大抵全面進入鋼筋混凝土時代了。

所以台北電話交換手,是台灣第一棟完全鋼筋混凝土結構的建築,相較於日本第一座,也是全鋼筋混凝的三井物產株式會社橫濱支店,於1911年8月才完工,已晚了台灣3年。

森山松之助的作品,多半以新古典主義來表現,運用許多古典符號,諸如連續拱門、華麗的山牆等建築語彙,蓋出優雅的外表,可惜在1968年,拆除改建成10層白色的鋼骨大樓,稱台肥大樓,其後產權輾轉移給了如今的「兆豐金控」。

人工電話交換,自然產生服務態度上的差別、或有轉接速度慢、接錯線、打不進去、等候時間過久等問題,為斧底抽薪,改變這些問題,就是以機械取代人工。

1923年,日本發生震驚世人的關東大地震,震災後的城市復興之路,讓電話的通話量激增,於是改採自動電話,不再以人工交換。

新的「史特勞傑式」自動系統,先在東京銀座的京橋電話局起用,不久引進台灣,擇定929年,於崛江町起造一棟2層樓的建築,由總督府交通局遞信部的技手清水史設計,採「加強磚造」的工法,依現代技術將舊黑白照片演算成彩色照片,外牆呈褐色主色調,亦即當時流行的「國防色」。

入口則設在側邊,僅在山牆上設有簡易勳章飾,屬進入現代主義形隨功能前的折衷主義式建築風格,翌年完工,總花費約8萬圓預算,峻工後開始管線舖設,1932年的2月1日,自動式電話業務宣告開通,初設1千6百門電話供民間使用。

台灣的自動電話最早在高雄營運,其實晚西方40年才趕上,且使用電話的人口也愈來愈多,終於總督府為因應電話業務量激增,著手興建「總督府電話交換局」(戰後易名為「台北電話交換局」),依現在的地址來看就是博愛路68-72的中華電信博愛服務中心,建築於1937年(昭和12年)落成,由「台灣總督府交通局遞信部臨時建築系」所規畫,主要負責設計監造的建築師為鈴置良一。

鈴置於1925年來到台灣,受聘於「台灣土地建物株式會社」擔任技師,起初也參與一些榮町(今衡陽路一帶)的民宅設計,1929年為總督府延請督導「基隆港合同廳舍」(今基隆港務局)、嘉義電信局以及這一座電話交換局等的建設案。

鈴置良一的建築手法同時受到現代主義、折衷主義、表現主義的影響,尤其偏愛美國建築大師萊特(Frank Lloyd Wright)的風格。

所謂現代主義乃與生具有反叛性格,所以電話交換局便反對繁複裝飾,只以水平弧線構成立面,外牆為淺色面磚,在轉角處內縮為主入口而採圓弧面設計,大門兩側開有圓窗,其上有弧形雨庇和陽台,最上方為3樓女兒牆和旗桿座。

又因不講究對稱,所以總平面呈自由的L造型,總體頗為簡潔俐落、線條優雅,戰後國民黨政府接收後,變更名為「台北電話交換局」,修建時,居然頂樓加蓋,並拆除入口圓窗與雨庇陽台等,使得比例失調,外觀毫無美感可言,如今已列入台北市定古蹟,有待恢復昔日風華。

其實電話交換局的建築,是由當時的台灣人林煶灶(字尚志)開設的「協志商號」營造廠負責蓋出來的。

林尚志是台灣總督府工業講習所(今之台北科技大學前身)的建築科卒業,其後進入高石組、矢部組,這2家「請負」業(營造商)就是承包今台北火車站附近,已成古蹟的「總督府交通局鐵道部」。