圖/取自Unsplash。攝影者engin akyurt。(示意圖)

圖/取自Unsplash。攝影者engin akyurt。(示意圖) 其實,臺北城的老故事說也說不完,舞台大抵發生於清代臺北城的範圍,涵括今日的館前路、重慶南路、衡陽路、中華路、博愛路,以及日治時期表町、本町、榮町、大和町、京町等街區。

當時這些地方商業活動蓬勃鼎盛,茶葉、圖書、銀行、藥品、攝影器材、百貨等百業聚集一應俱全,好不熱鬧。爾後歷經日治時期的市區改正,逐漸形朔成現代化的樣貌。

話不多說,透過文史專家高傳棋、凌宗魁、鍾淑敏、蘇碩斌、林月先、徐明瀚的引領,一起來漫步《臺北城中故事》的重慶南路,探索地方由生至衰、由沉潛到轉型的軌跡。

號稱臺灣書店街始祖的「新高堂」,創業過程其實歷經坎坷。

日本日清戰爭(甲午戰爭)獲勝後,25歲的村崎長昶透過親友協助,1895年以「陸軍省雇員」的身分來臺,在總督府內處理土地買賣的工程及登記業務。

志不在小官場的村崎長昶很快辭職,並於石坊街(今衡陽路)掛起「村崎事務所」招牌,包攬一些小工程、不動產買賣租賃,事業小有成就。

不過縱橫商場,難免杯觥交錯,酒肉廝混的人生惹得村崎長昶老婆不滿,頻頻催他改行。

村崎長昶的人生,果然在1898年來了個大轉彎,以「新高堂」為名,做起辦公文具、運動器材的買賣。

初始獲利不甚理想,1年只賺300圓,但他的生意鼻已經聞到書香財氣,1900年2月將店更名為「新高堂書店」,營業額日漸攀高。

1904年,日本在日俄戰爭屢傳海戰捷報,臺灣跟著吹新聞熱風。

當時內行看船期、外行陪看熱鬧,不管內行外行都得到「新高堂」爭睹時局,戰爭財如水銀洩地來到。

好比當勝仗報導傳來,官民都狂熱不已,一下就聚集數百人,在市內遊街高唱萬歲。

另外像是日俄戰爭雜誌,每期進貨前預約單就高達500本或1000冊,完全不敷供應,即使15錢訂價喊賣20錢,還是瞬間售磬。

就這樣,村崎長昶賭對了人生牌局最關鍵的一手。雜誌熱潮帶動書本生意,村崎長昶的「新高堂」成了黃金之屋。

賣書的獲利,村崎長昶不諱言「全數投入購買不動產」,很快累積了商業資產及政治頭銜:臺北市會議員、臺北商工會議所議員、臺北書籍商組合長、臺北信用組合長、臺北中央市場取締役、東海自動車會社取役等。

1898年「新高堂」開店之初,附近也開了幾家同業,有名的像是「並木書店」「太陽堂書店」「城谷書店」,不過之後10年間,紛紛銷聲匿跡。

原本小有規模、取得小學校教科書特許的「並木書店」,突因家庭變故而歇業。

「太陽堂書店」本來要增資改建,後來計畫遇挫就一蹶不振到關店。

號稱臺灣日文書店始祖的「城谷書店」,以出版情色報導《花柳粹誌》及通俗小說享富豔名,卻因店員盜用公款一夕倒閉。

幸而不久,「文明堂」「杉田書店」2家艋舺的日文二手書店搬來,城內勉強算是群聚了幾家書店。

「文明堂」與「杉田書房」都在西門街(今衡陽路一段),距離「新高堂」不到100公尺,不過規模遠遜「新高堂」。

戰後2家書店隨整排的日式街屋消逝,今日只能勉強看到黑漆的磚壁與剖半的山牆。

所以1900年代的臺北,書店街尚未真正成形。幾家書店各做獨門生意,賣的書雖然不是清末書齋那種私塾冊、日用書,但層次也不太高,主力是教科書,其次是時事雜誌。

還有,絕不能忘記這裡是殖民地。

總督府1900年就頒布《臺灣出版規則》管制本地出版品,日本輸入的書刊也要檢閱,所有不利統治者的言論一概禁入。

熟悉政商的「新高堂」主人豈敢捋總督府之鬚?進書前必由村崎長昶本人嚴選,因此思想成份未必濃稠。

1915年出生的臺灣文化先覺林衡道,回憶他年輕時眼中的「新高堂」說道:

「入門顯著的地方擺滿通俗雜誌和文具,至於極少量文學方面的書籍,以及其他教科書之類的書籍,都放置在後面不顯眼的角落。」

這些通俗雜誌,第一暢銷的是保守派綜合雜誌《キング》(KING),其他就是《婦女俱樂部》《主婦之友》《少年俱樂部》《少女俱樂部》《少女之友》之類的教養刊物。

然而村崎長昶的謹慎,至1930年代依舊。

不要期望在「新高堂」買到矢內原忠雄那本痛快的《帝國主義下的臺灣》,也不要期望看到自由派或社會主義的政論雜誌《中央公論》及《改造》。

不光是介紹佐藤春夫〈殖民地之旅〉和大鹿卓〈野蠻人〉的內容看不到,實際上查禁已是家常便飯,偶爾幾期通過檢閱擺上櫃子,反而稀奇。

當時的思想,未必真的奔放。

村崎的生意腦,也在1905年轉進出版,作風一以貫之「檢閱須平安、內容講實用,批判思想敬謝不敏。」

出版的創業作品《領臺十年史》就有配合政令的味道,而且邀到後藤新平作序,展現不凡人脈。其他像是《臺灣警察要論》《臺灣皇民鍊成講演》,也不意外是「新高堂」的風格。

出版的主力,不意外就是考試參考書、地圖、繪葉書(風景明信片)。不久總督府再招標全臺小學校教科書特約供應商,「新高堂」一如預期又中選。

託新式教育之庇蔭,「新高堂」日愈發達,包攬到臺北帝大、臺北高校、醫專的圖書採購業務,稱霸臺灣教科書市場。

當然,「新高堂」這種包攬採購業務的書店,你可能會問,怎麼夠格作為重慶南路的思想先鋒?

確實,1908年之前,不只「新高堂」的書店格局不開放,臺北的都市格局也很封閉。

縱貫鐵路已經開通,但若由「新高堂」往東南西北走去,不出幾百公尺都會撞到城牆,實在不是流動的空間。

只是「新高堂」的地位仍不容小覷,畢竟賣書的店雖然有,可放上這麼多隨意翻閱的書、吸引各方雲集顧客的書店,確實是臺灣歷史頭一遭,稱它為書店街的歷史啟動器,著實不爲過。

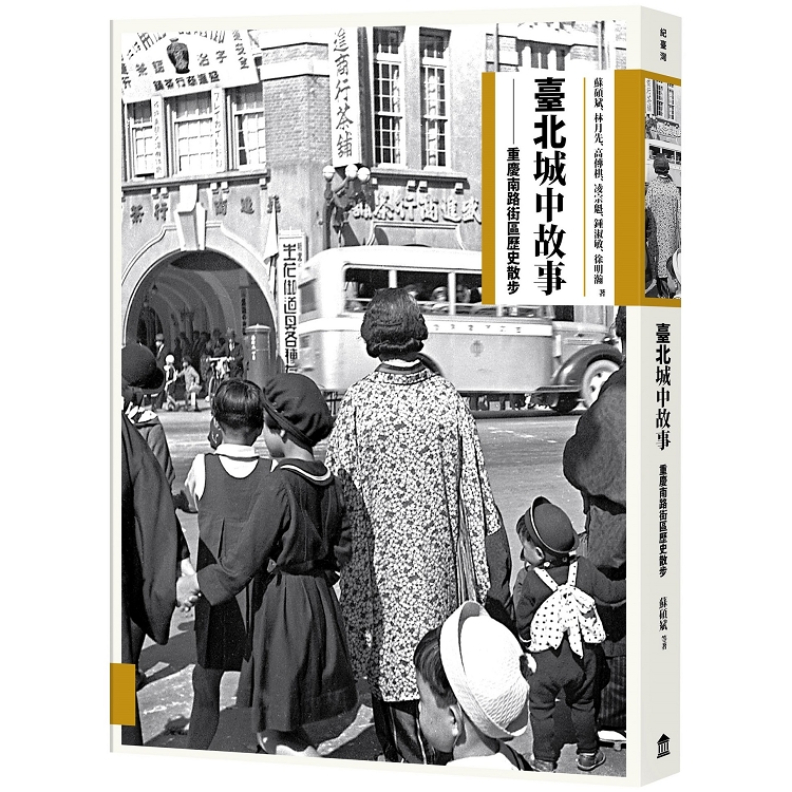

本文摘自《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步》,讀書共和國:遠足/左岸文化出版。

共同作者介紹|蘇碩斌

現任國立臺灣文學館館長、臺大臺文所教授。

著有《看不見與看得見的臺北》、企畫《百年不退流行的臺北文青生活案內帖》《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》等,近年致力推廣創造性非虛構寫作。

共同作者介紹|林月先

臺北人,目前就讀臺大臺文所碩士班。

曾合著《百年不退流行的臺北文青生活案內帖》,主編《尋味Badousi:溪洲部落野菜札記》。

共同作者介紹|高傳棋

1970年生,家族世居南萬華加蚋仔3百年,臺大地理學研究所畢業。

曾任北一女地理老師、臺北市文獻委員會委員、祐生研究基金會子題計畫主持人、臺北商業大學兼任講師。

現任繆思林文化創意有限公司負責人、臺北水窗口執行長、Ours理事、臺灣古地圖史料協會理事。

發表過近100篇關於歷史地理、臺北生活文化、廣告創意時代等文章,以及50多本相關著作,包括《穿越時空看臺北》《引領臺北走向世界舞臺的茶文化特刊》《古地圖看臺北》等。

共同作者介紹|凌宗魁

畢業於中原建築系、臺大城鄉所,是興趣使然的建築史與文化資產工作者。

著有《專業通才理想的實踐:臺灣大學建築與城鄉研究所訪談錄(一)》《圖解臺灣近代經典公共建築》《Brick Taiwan:積木臺灣經典建築》《紙上明治村:消失的臺灣經典建築》《紙上明治村2丁目:重返臺灣經典建築》《福爾摩沙的西洋建築想像》。

共同作者介紹|鍾淑敏

日本東京大學文學博士,現任中央研究院臺灣史研究所副研究員。

專長領域於日治時期臺灣史.臺灣總督府檔案研究。

特別著力的課題,包括戰爭動員與臺灣人戰犯、二戰時期的臺灣戰俘營、戰前臺灣人在東南亞的活動、灣生與日治時期在臺日人、臺灣總督府官僚、專賣事業等研究。

共同作者介紹|徐明瀚

電影與藝術評論人,輔仁大學哲學系學士,交通大學社會與文化研究所碩士,現為臺北藝術大學美術系博士候選人。曾獲2000年誠品復古文案大賽優勝、2010年高雄拍片網夏日影評徵文活動首獎,現任臺灣影評人協會副理事長,並於輔仁大學大眾傳播學程、國立臺北藝術大學美術系與人文藝術寫作中心擔任兼任講師。

曾任八旗文化編輯、《Fa電影欣賞》執行主編、《國影本事》主編,著有《摩登生活的漫畫及其「無-意義」:郭建英與上海新感覺派(1927-1935)》《舊城區的藝聲X異生》(合著)等。