圖/重慶南路景象。取自維基百科,攝影者Kentaro Iemoto from Tokyo, Japan,CC BY-SA 2.0(https://pse.is/3m2w5x)。

圖/重慶南路景象。取自維基百科,攝影者Kentaro Iemoto from Tokyo, Japan,CC BY-SA 2.0(https://pse.is/3m2w5x)。 其實,臺北城的老故事說也說不完,舞台大抵發生於清代臺北城的範圍,涵括今日的館前路、重慶南路、衡陽路、中華路、博愛路,以及日治時期表町、本町、榮町、大和町、京町等街區。

當時,這些地方商業活動蓬勃鼎盛,茶葉、圖書、銀行、藥品、攝影器材、百貨等百業聚集一應俱全,好不熱鬧。爾後歷經日治時期的市區改正,逐漸形朔成現代化的樣貌。

話不多說,現在就讓我們漫步《臺北城中故事》的重慶南路,透過文史專家高傳棋、凌宗魁、鍾淑敏、蘇碩斌、林月先、徐明瀚的引領,探索地方由生至衰、由沉潛到轉型的軌跡。

看更多 》台北人腦袋何時變自由?百年書店街崛起全靠這外國人讓字活起來

在清代,重慶南路叫「府前街」「文武街」;日治時期,它是總督府前的「本町通り」;1949 年,中華民國政府遷臺,總督府成了總統府,這條路也被正式命名為「重慶南路」。

雖然重慶南路只有短短 3 公里,但因為緊鄰總統府、西門町、臺北火車站,與西門町、中華商場,是當年交通輻輳之地,也是政經文化的樞紐,連結起城中的繁榮,展現外交大道的風采,並漸漸形成一大商圈,於 1970~80 年代達到顛峰。

不過要想真正認識重慶南路,過往的歷史變化一定要知道!

在日治時期,重慶南路一帶有許多建設,包括:

1910 年代,市區改築時興建了臺北消防組、攝津館、臺灣書籍株式會社。

1920 年代後期,設立辰馬商會、日本生命保險株式會社臺北支店、三十四銀行臺北支店、新高旅館、西尾商店、辻利茶鋪、新高堂書店、臺灣銀行、總督府、臺北高等法院、民政長官官舍、臺北州立第一高等女學校等。

也就是說在短短 20 年拓展過程當中,當時日本政府為因應都市計畫需求,透過 2 次市區改築,逐漸形塑重慶南路的現代風景,建築街景與地標於焉成形。

1980 年代前,重慶南路書店林立,聲勢壯大,文字與思想在此匯聚交流,成為全世界華文圖書出版最重要的一條街。

而書店街的歷史啟動器,則來自日治時期的「新高堂」。

1898 年起,創辦人「村崎長昶」從小型文具商發展為書店龍頭,於是「新高堂書店」「西尾商店」和新起町一帶的「東陽堂」「鹿子島」;及榮町的「文明堂」「杉田」等書店,在 100 年前進行空間大改造,漸漸形成書店街。

除本町通和榮町通的日文書店外,大稻埕太平町也曾發展出另一條書店街,如蔣渭水的「文化書局」、連雅堂的「雅堂書局」、謝雪紅的「國際書局」等。儘管曇花一現,卻是日治時期新文化傳播的重要據點。

戰後,隨國民政府撤退來臺的:老字號「商務印書館」「中華書局」「世界書局」「正中書局」,以及經銷教科書的「臺灣書店」、戰後第一間本土創辦的「東方出版社」、迄今仍具規模的「三民書局」、被譽為當年最好的「文星書店」等,依然匯聚在重慶南路這塊沃土上。

上述所有書店可說各有專擅,是不同世代重要思想養分的汲取地,知識與風景相互混雜。

在白色恐怖時期,重慶南路書報攤可說是禁書的流通點,滋養並啟迪了黨外政治與思想。

從「臺灣書店」「東方出版社」到「中華書局」「商務印書館」「三民書局」等編修辭典起家的書店,再轉到武昌街「明星咖啡館」的文化社群,街道騎樓上的「周夢蝶」書攤子、禁書書攤和「文星書店」,重慶南路宛如生態盎然的書森林,無奈這片茂盛的書森林,時至今日,還是凋落成零星的枝葉,令人不勝唏噓。

作家季季曾寫下「文星和明星,印刻了我來臺北後最早的寫作記憶。成為我日後不斷想要重返的生命場域。」

作家西西也曾說道「經過周夢蝶的書攤子的時候,我們停下來看看有沒有甚麼書店裡不可能再找到的詩集。譬如:一些很舊的詩集,流速緩慢、流域不廣的詩集,靜默的詩集,等等。」

延伸閱讀 ➤【魚夫專欄】從前重慶南路的喫茶趣

位於重慶南路與衡陽路口的「星巴克」,在日治時期曾是「茶苦來山人」三好德三郎的辻利茶舖。

三好德三郎在此販售老家的宇治綠茶和臺灣烏龍茶,透過參與一場場茶葉共進會、博覽會,投入大量的行銷廣告,讓臺灣烏龍揚名國際。

這位居臺 40 年、埋骨臺灣的日本名流,也積極參與公益與政治活動,穿梭於官民之間調和鼎鼐,讓人們看到這位有「民間總督」之稱的三好德三郎精彩鮮活的人生。

走到中華路,戰後隨國民黨政府撤退來臺的軍民,在 1950~60 年代於中華路鐵道旁搭起棚屋聚落,進行商業活動。

棚屋拆除後,1960~80 年代新建的 8 棟「忠孝仁愛信義和平」中華商場聚集商人買家,各式商品、各路人馬在此川流不息,形成繁榮景象,也創造了中華路兩側的地景及庶民生活變遷史。

在中華商場裡的家鄉味餐館、學生制服訂製店、電子零件行、唱片行等商店,亦帶領人們神遊那段經濟起飛的年代,令人玩味。

雖然現在重慶南路上,旅館、藥妝店、餐廳取代昔日人文景觀,但即使勝景不再,逝去的城區地景與記憶依然留存在大家心中。

從清領、日治到現在,歷史每頁的故事都交互滲透、疊合,在既個別又半透明的街廓紋理、城市歷史、建築、人物、產業切片裡,值得我們重新捕捉重慶南路街區的歷史細節,比過去更了解過去。

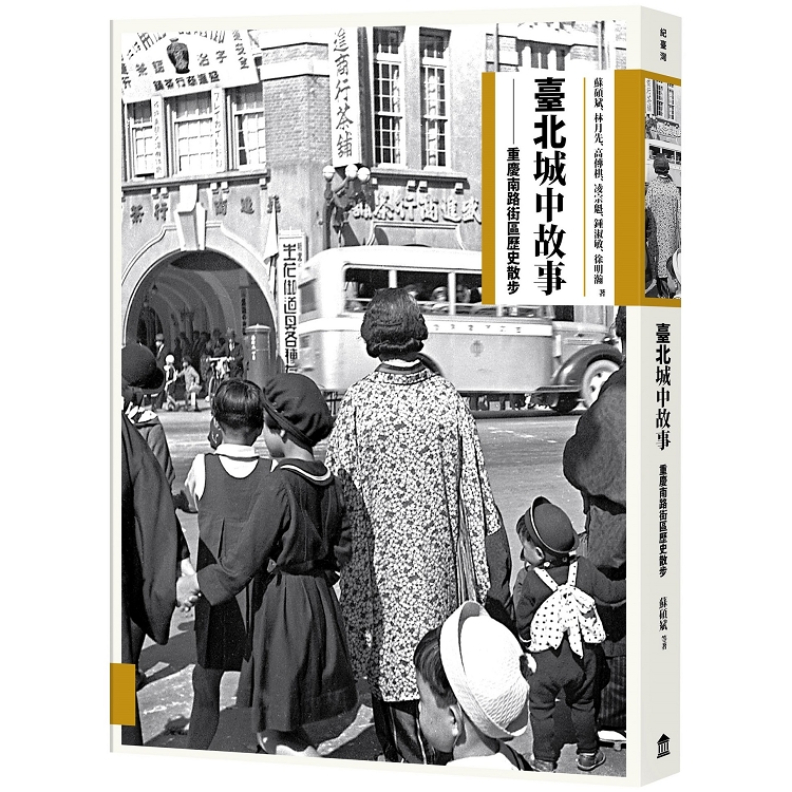

本文摘自《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步》,讀書共和國:遠足/左岸文化出版。

共同作者介紹|蘇碩斌

現任國立臺灣文學館館長、臺大臺文所教授。

著有《看不見與看得見的臺北》、企畫《百年不退流行的臺北文青生活案內帖》《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》等,近年致力推廣創造性非虛構寫作。

共同作者介紹|林月先

臺北人,目前就讀臺大臺文所碩士班。

曾合著《百年不退流行的臺北文青生活案內帖》,主編《尋味Badousi:溪洲部落野菜札記》。

共同作者介紹|高傳棋

1970年生,家族世居南萬華加蚋仔3百年,臺大地理學研究所畢業。

曾任北一女地理老師、臺北市文獻委員會委員、祐生研究基金會子題計畫主持人、臺北商業大學兼任講師。

現任繆思林文化創意有限公司負責人、臺北水窗口執行長、Ours理事、臺灣古地圖史料協會理事。

發表過近100篇關於歷史地理、臺北生活文化、廣告創意時代等文章,以及50多本相關著作,包括《穿越時空看臺北》《引領臺北走向世界舞臺的茶文化特刊》《古地圖看臺北》等。

共同作者介紹|凌宗魁

畢業於中原建築系、臺大城鄉所,是興趣使然的建築史與文化資產工作者。

著有《專業通才理想的實踐:臺灣大學建築與城鄉研究所訪談錄(一)》《圖解臺灣近代經典公共建築》《Brick Taiwan:積木臺灣經典建築》《紙上明治村:消失的臺灣經典建築》《紙上明治村2丁目:重返臺灣經典建築》《福爾摩沙的西洋建築想像》。

共同作者介紹|鍾淑敏

日本東京大學文學博士,現任中央研究院臺灣史研究所副研究員。

專長領域於日治時期臺灣史.臺灣總督府檔案研究。

特別著力的課題,包括戰爭動員與臺灣人戰犯、二戰時期的臺灣戰俘營、戰前臺灣人在東南亞的活動、灣生與日治時期在臺日人、臺灣總督府官僚、專賣事業等研究。

共同作者介紹|徐明瀚

電影與藝術評論人,輔仁大學哲學系學士,交通大學社會與文化研究所碩士,現為臺北藝術大學美術系博士候選人。曾獲2000年誠品復古文案大賽優勝、2010年高雄拍片網夏日影評徵文活動首獎,現任臺灣影評人協會副理事長,並於輔仁大學大眾傳播學程、國立臺北藝術大學美術系與人文藝術寫作中心擔任兼任講師。

曾任八旗文化編輯、《Fa電影欣賞》執行主編、《國影本事》主編,著有《摩登生活的漫畫及其「無-意義」:郭建英與上海新感覺派(1927-1935)》《舊城區的藝聲X異生》(合著)等。