當我們想像城市交通時,腦海浮現的常是日常的移動方式,搭捷運、坐公車、步行或開車。

殊不知,在熙攘街頭跟車水馬龍的背後,卻隱藏了一個忙碌的物流體系。

過去的物流,扮演支撐經濟的流通角色,但隨電子商務快速暴衝,愈來愈多交易須滿足「最後一哩配送」,不經零售通路,直接把東西送到客戶手中,讓各種貨運、宅配、新型態的運輸旅次愈來愈多。而24小時不停歇的物流服務,對都市環境的衝擊已無法忽視。

最關鍵的,莫過於「城市貨運」(urban freight),通常是指運輸的第一段或最後一哩,從數據上分析,這趟關鍵旅程不僅會貢獻整段運輸21%的能源消耗量,更會經過擁擠的市區道路,常是城市當局的控管重點。

為將永續交通和氣候行動擴展到物流供應鏈,許多城市開始推動都會尺度的「永續城市物流規劃」(Sustainable Urban Logistics Planning) ,如開啟近代工業革命的倫敦。

2007年,倫敦提出《倫敦貨運計畫》,開始關注貨運及商用交通議題,主要宗旨為「安全、可靠與高效的貨運,並兼顧用路者、環境及生活品質」,可謂該領域領航城市。

據預估,2041年倫敦人口將成長至1080萬(目前約900萬),大幅提高城市交通及運輸系統的負荷量。為因應可能衝擊,《市長交通策略》(Mayor’s Transport Strategy)設立一個大膽目標--2041年讓倫敦80%的交通旅次,都以步行、自行車和公共運輸完成!

除鼓勵大眾運輸、釋放街道、增加友善行人空間,上述策略更包括活化市中心的商業環境,讓貨運與商用交通更有效率。

然而,倫敦的塞車早非新聞,輕型貨車與廂型車已占市中心近1/3交通流量,約1/4(23%)道路相關排碳來自貨運,遑論如何改善?

對此,倫敦市政府在去年發表了《貨運及商配行動計畫》,以「安全、潔淨、效率」為三大主軸,希望在2026年前減少一成的日間尖峰時段(上午07:00~10:00)貨運車流進入市中心區域。主要推動作法如下:

1.導入世界首個引入直接視野標準(Direct Vision Standards),建立重型貨車安全認證,

2.試行商用電動車計畫,將與 Gnewt Cargo 合作30個月,透過智慧車載系統分析及評估電動貨車的環境及成本效益,

3.以地理資訊、調查與分析為基礎,針對阻塞節點進行交通網絡與街道空間再設計,並結合即時的交通管制措施,

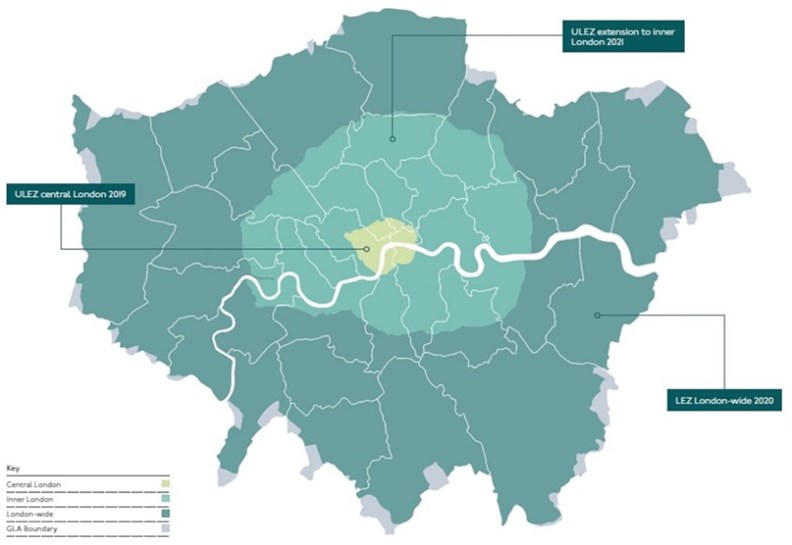

4.2019年4月於倫敦市中心實施世界第一個「超低排放區」(ULEZ),全天候24小時管制,進出車輛都須符合歐盟四期環保標準,

5.整合鐵路與水運交通網絡,推出「水路」貨運工具組,透過互動式碼頭地圖,鼓勵運輸業者利用泰唔士河作為貨運路徑,

6.推廣地區性的高效貨運,如共同採購及清運服務、離峰送貨、單車配送、設置自取點等。

事實上,倫敦提出的解決方案,除了概念創新、有待驗證的試運行計畫,也有很多是長期方案的再升級。而且不管推廣哪項政策,都會與各方利害關係人進行溝通,並以數據資訊、專業分析做為決策輔助。

無論從環保、交通、經濟效率等層面考量,城市貨運不但是已開發國家城市的頭痛議題,許多人口激增、基礎建設難以負荷的新興城市,也在國際上積極尋求更好的因應之道。

台灣這邊,去年已有桃園市加入 ICLEI(地方政府永續發展理事會)的「生態物流社群」(EcoLogistics Community),並擔任首屆主席,就是好的開始。