剛過去的暑假,許多人都趁機出國放鬆或規劃家族旅遊。即將到來的秋冬,則要進入國內旅遊旺季。交通部觀光局也宣布9月起推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」,提供:團體旅遊、自由行住宿、遊樂業入園優惠、公協會辦理活動等四大補助方案。這次投入36億元不僅是歷來之最,更預估可帶動768萬出遊人次,創造超過七倍(256億元)的周邊商機。

不僅如此,行政院長蘇貞昌還要求其他部會跟進,包括主管「觀光工廠」「休閒農場」的經濟部、管理「部落」景點的原民會和「環境教育場所」的環保署,都加入這次獎勵計畫的加碼內容。

然而,消息傳出個把月來,輿論圈和產業界並未給予一致好評,為什麼?

因為,這已是過去一年來,政府為搶救觀光所祭出的第四波補貼了!

從2018年11月算起,觀光局先後推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」(8.3 億元)、「擴大國旅暖冬遊」(13億元)、「春遊專案」(6.8億元) ,再加上這次「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」(36億元),等於不到一年砸下64.1億元給觀光業利多。無怪乎外界揶揄,觀光局快成了「補助局」。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜認為,頻繁的常態化補助,不僅效果持續遞減,「已經從特效藥變維他命了!」也容易讓消費者產生預期心理,以後沒補助就不肯出遊。

事實上,比起其他產業,觀光業的GDP貢獻和從業人員並不算太多,為何這麼需要幫助?因為,它是明顯受到政治因素干擾的行業。

7月最後一天,中國無預警宣布全面停發來台自由行簽證,估計下半年台灣將減少70萬人次陸客,再加上同因政治因素而減少的中國團客,相關損失恐突破200億元。消息披露不到兩天,觀光局立馬公告新一波補助計畫,在總統大選屆臨的當下,被不少人批評為選前灑幣的政策操作,希望止住受害產業的憤怒。

不過,隱藏在政治口水戰的背後事實是,台灣觀光業早就應該升級跟轉型了。

相較於最高峰的2015年(418萬人),在立場與中國相左的民進黨執政這四年,陸客來台數量便一路下滑至去年的269萬人,短短三年足足少了1/3,相關產業也在這幾年多次上街遊行、表達不滿。

話說回來,台灣真得夠好玩嗎?當年輕世代寧可買廉價航空出國旅行,也不願到人滿為患、而且長相跟特產都差不多的國內景點時,台灣觀光業如何提供更吸引人的元素?有無長期經營策略?才是更重要的問題。

剛出爐的「國人旅遊狀況調查」顯示,近年國旅出遊人次和消費力都出現負成長。2018年國旅出遊1億7109萬旅次,消費金額3769億元,都比前年下跌逾6%。反觀同期間的出國旅遊人次(1664萬)和消費支出(8077億元),卻雙雙創下歷史新高!

一位在大學任教的旅遊專家觀察,廉價航空大幅降低出國的交通成本,的確跟國民旅遊產生排擠效應,「從台北到墾丁要花六小時,這樣的時間可以飛到沖繩了,」而且相較之下,還比較有異國的休閒情懷。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽更指出,年輕遊客猛跑國外的現象,並非台灣獨有,各國皆然。「問題在於,國內旅遊平日跟假日的成本差異太大了!」比方假日到墾丁,一個房間起碼8000元起跳,的確會嚇跑很多本地客。如何推動更適宜的平日旅遊方案,同步降低假日的旅行成本,是產業界可以努力的方向。

事實上,依賴陸客的不只台灣,各國都在爭搶這批新興顧客,最大原因即是看中陸客的「爆買」力道。

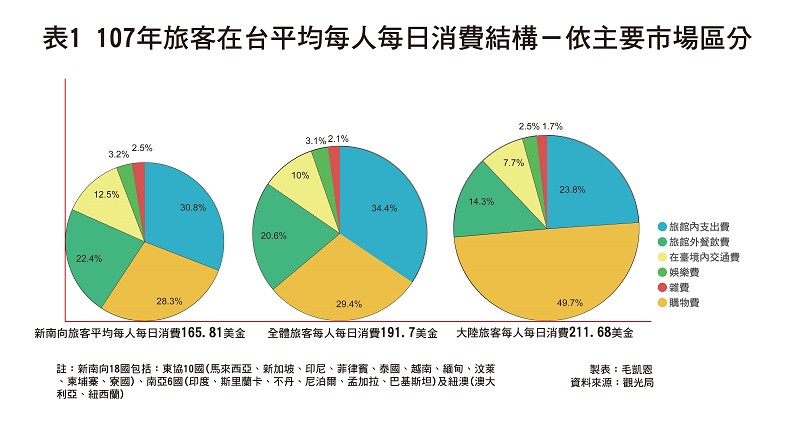

最新的「來台旅客消費及動向調查」統計,去年外客在台平均每人每日消費額191.7美元,在七個主要市場裡,日本客的消費力最高(219.35美元),居次的便是陸客(211.68美元),至於政府近年極力開拓的「新南向18國」旅客,平均每人每日只消費165.81美元。如果只看「購物」這個項目,陸客平均每人每日花105.31美元,不僅遠超越平均值(56.52美元),更遙遙領先其餘六個市場的遊客(表1)。

李奇嶽批評,國民旅遊和外客來台本就是兩塊不同市場,政府花錢補助國人出遊,就像把錢從左邊口袋換到右邊口袋,無法增加觀光外匯。

說到底,這場每逢選舉就上演的政治戲碼,大家都看得很累了。無論陸客數量多寡,台灣觀光業的競爭力,還是掌握在自己手上。

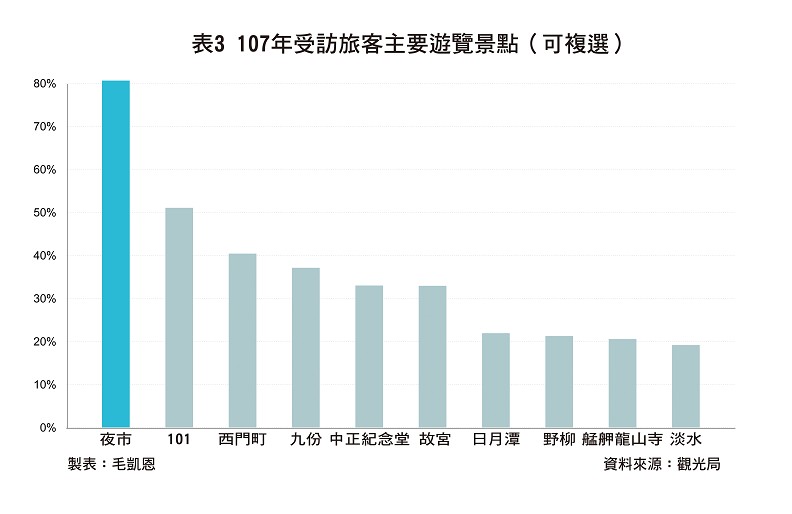

從調查發現,旅客來台觀光的理由,以「美食或特色小吃」(69%)和「風光景色」(64.95%)最多(表2)。因此不意外的,外客來台主要遊覽景點,也以「夜市」(81%)稱冠(表3)。如何從這樣的需求去延伸,設計更具吸引力的景致和特色行程?並找出且符合台灣意象的國際行銷策略?值得當局省思。

陳家瑜建議,發補貼是「給魚餌,不是給釣竿」,不如把資源拿去加強觀光業的基礎建設。例如,常被國人嫌棄雜亂、擁擠、還會坑人的墾丁大街,假使能委託專家進行商圈改造,加強當地需要的公共設施(如廁所跟停車場),一定可以找回流失的遊客。「不是國人不留在台灣玩,而是卻乏新的亮點產品,像屏東燈會就辦得很好,即使交通不便,大家也會去!」

總之,觀光市場早已走向跨越國界的競爭格局,不管針對目標是國人或外來遊客,前提條件都是自己必須具備足夠吸引力。誠如東南科大觀光系副教授吳怡彥所言,台灣不是沒在進步,「但週邊國家的進步更多!」比方夜市,泰國的夜市不僅規模大、特色也夠鮮明,談美食,日本以文化包裝產品的方式更是出名,要比海洋風情,印尼更有無數的小島度假村可去,相較之下,台灣的優勢並不明顯。

說來說去還是那句老話,如果連自家人都不肯上門光顧了,憑什麼吸引老外埋單呢?