圖/遠流出版提供。

圖/遠流出版提供。 屋齡超過一甲子的玉山旅社,緊鄰著阿里山森林鐵路的起始大站——北門站,它曾是往來平地與山區之間,小販及旅客的最佳投宿選擇,如今則是造訪北門站周邊舊城區的必遊景點。

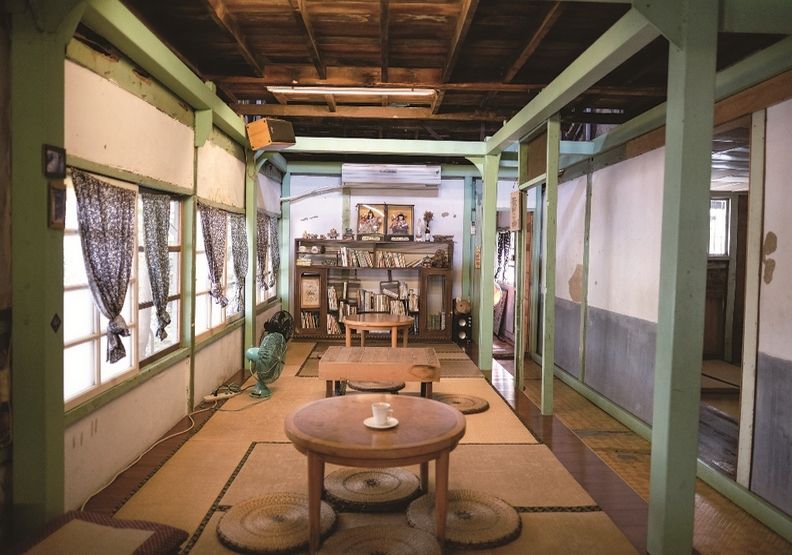

走入玉山旅社,時光彷彿回到一九六○、七○年代的「販仔間」(對販夫走卒客棧的通稱),不僅牆面斑駁,木窗框與桁架都留有歲月侵蝕的痕跡,腳下是紅綠相間的古老磨石子地磚,一樓通往二樓的木樓梯特別寬敞厚實,那是昔日旅店基於消防安全的必要規格;來到二樓,腳下木地板傳出嘎吱聲,通鋪房的榻榻米、蚊帳,搭配舊畫報、塑膠圓筒水壺等復古擺設,樸實無華的面貌,就是要延續老屋的早期旅宿機能。

玉山旅社擁有獨一無二的場所精神,2009年整修後重新開張。

根據嘉義市洪雅文化協會的調查,玉山旅社的第一任屋主陳聰明,生於一九○七年,曾任阿里山森林鐵路的列車長及北門驛的副站長,一九五○年他與朋友合夥,興建北門站前的六連棟街屋,靠近北門站這頭的邊間即是現在的玉山旅社。一九六六年陳聰明退休後,將住家改為旅社經營。而後旅社的經營權幾經轉手,最後由擔任過旅店女侍的侯陳彩鳳買下了房屋。

一九七○年末,隨著公路交通興起,小火車人潮不再,旅社生意蕭條轉而經營可以應召小姐的特種行業,俗稱「貓仔間」,之後歇業,老屋便趨於沉寂了。對於這段只存在庶民記憶的歷史,現任員工楊淑真說,直到現在,還不時有歐吉桑前來探問:「還有沒有給人叫小姐?」當回覆「只有喝咖啡」時,對方還追問:「陪客人喝咖啡喔?」令她哭笑不得。

到了二○○九年,由當時擔任洪雅文化協會理事長的余國信發起協力修屋運動,終於將頹敗的老屋修復與再利用,重新定位為平價的背包客旅宿,讓人得以想像當年小火車與北門站人潮絡繹的盛況。

「這棟老屋本身不具備建築美學,也沒有可宣揚的創辦人事蹟,卻有獨一無二的場所精神;跟北門車站一樣,共同見證阿里山林業曾有的繁華。保留玉山旅社,就是在替城市歷史留下重要註腳。」余國信說。

屋頂閣樓刻意留下外露的「編竹夾泥牆」,可以讓人看到古早環保綠建築的作法。

二○○九年一月,余國信跟屋主侯陳彩鳳的後人簽下五年租約,承諾一併承擔修繕工作,並得到屋主給予半年免租金的待遇。然而,他本是老屋修繕的門外漢,於是諮詢過去嘉義舊監保存運動的建築師戰友,結果眾人意見分歧,讓他更沒頭緒。

直到余國信某次至新故鄉文教基金會演講,一貫熱情地「推銷」玉山旅社時,引起曾修繕過霧峰林家花園的建築師孫崇傑的興趣,「孫建築師不到一個月就來看現場,向我堅定表示『沒錢有沒錢的做法』,我才安下心放手做。」余國信回憶著說。

承租後的第二個月,余國信與志工們挽起袖子,準備大刀闊斧拆除歪斜隔間、腐朽的木結構,「當時我用電話隔空聽孫建築師的指示,他告訴我要拆哪些部位,我再傳達給協力志工。沒想到,不拆還好,這一大動作,反而破壞了老屋原本平衡,開始搖搖欲墜,再拆下去感覺都要倒了!」當他們拆到一根腐朽木頭時,還衝出漫天白蟻,搞得兵荒馬亂,余國信趕緊停工並向孫崇傑求救。最後是孫崇傑趕來現場穩定軍心,並協助找到願意支持老屋精神、只收材料費與象徵性工錢的鐵工,為老屋補強結構,才順利落幕。

玉山旅社為北門車站前六連棟街屋之一,見證阿里山林業曾有的繁華。

從相中玉山旅社之初,余國信就堅持延續「旅社」機能,也開放自由參觀,在經營模式上,則摸索過幾種途徑。三年前,余國信決定自己跳下來經營,跟另兩位友人吳承穎、劉哲瑋輪流掌櫃,嘗試他所謂的「協力經營」模式:每個人既是工作人員也是老闆,共同承擔責任與分攤風險。

余國信說,玉山旅社除了提供給志工、洪雅書店講師免費住宿之外,付費的背包客多為來自海外的自助旅行者以及單車環島的青年,有時一整個月沒有客人,有時團體旅客一來就包棟。他攤開營運成本說明經營不易,「有時連房租都不夠付」,這還不包括修繕階段投入的資金攤還。