圖/從淡水遠眺的八里渡船頭與其背後的觀音山一景。普通人攝影。

圖/從淡水遠眺的八里渡船頭與其背後的觀音山一景。普通人攝影。 位於淡水河口左岸的八里,與右岸的淡水同為大台北地區的居民們假日休閒的去處,八里雖不若淡水景點多樣密集,但也別有一番悠閒的情調。就歷史的角度而言,淡水自台灣開港後,成為台灣面向全世界的門戶,相較之下八里就顯得落寞許多。然而在更早以前,八里也曾經是台灣歷史舞台上的主角,引領風騷一時。

八里舊稱八里坌,為當時生活在此地的凱達格蘭族Parrigon(或作Parihoon)社之音譯,當地著名的十三行史前文化遺址,便是凱蘭格蘭族祖先的生活痕跡;到了日治時期設置八里庄,才改以八里的名稱沿用至今。

在十七世紀西班牙、荷蘭統治時期,台灣北部以基隆、淡水作為據點,在八里主要進行傳教活動,並未實質治理;鄭氏政權入主台灣時,亦無多餘心力投注台灣北部,八里甚至被當作流放罪犯的場所。此時雖已開始有漢人活動,但數量零星未成氣候。

直至清領時期,台灣情勢趨於穩定,漢人移民數量也逐漸增多,若要從北部進入台灣,八里時常會是登陸的首選。加上八里地形為河流沖積沙土而成的海岸平原,除了淡水河之外也有紅水仙溪流經,具備農耕條件,因此八里在這段時間出現漢人聚落,也出現一定規模的貿易互市。

八里持續發展,伴隨而來的是治安敗壞與海盜侵擾,這也使得清政府開始正視八里。清康熙五十一年(1712)八里開始有軍隊進駐,以維持當地治安以及出入管控。

隨著八里愈發繁榮,清政府所要派駐的軍隊人數也越多,並升格為台灣北部最高層級的軍事機關「都司」;清雍正九年(1731),又在八里設置相當於行政機關的「巡檢司」。都司與巡檢的品秩雖不高,但當時台灣北部仍屬低度開發狀態,官方力量有限,因此八里也就成了實質的大台北地區軍事與行政中樞。

清乾隆二年(1737),為確保行政工作順暢免受干擾,在當地頭人的資助之下,於八里築起了一座土城,也就是今日俗稱的八里坌城。雖然城池規模不大,但卻是台灣在清領初期少數具有官方性質,同時也是台灣最北端的中國式城池。

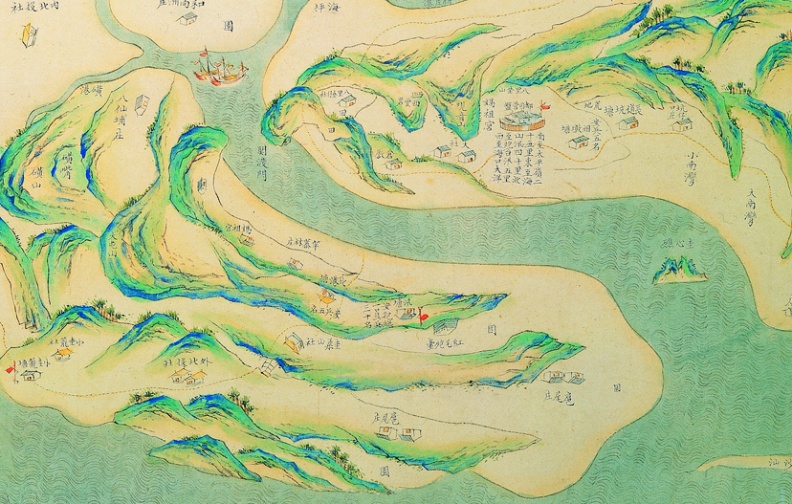

圖/繪於十八世紀的《乾隆台灣輿圖》,標示「都司營盤」處即為八里坌城。取自國立故宮博物院網站。

圖/繪於十八世紀的《乾隆台灣輿圖》,標示「都司營盤」處即為八里坌城。取自國立故宮博物院網站。八里坌城作為大台北地區軍政中心的時間並不長,此時台灣迎來一波大批漢人移民潮,北台灣各地陸續開發,八里的優勢不再。就在八里坌城落成十三年後,巡檢司搬遷至當時新興的河港聚落新莊;再過九年,都司也轉移到另一個新興的河港聚落艋舺。

八里坌城實際運作時間僅二十二年,之後便處於荒置狀態直至清末。今日已見不到與八里坌城有關的遺跡,僅剩下「舊城里」、「舊城路」等地名可供後人憑弔。即使當時八里仍是官方認可的對接大陸移民口岸,但港口淤積日益嚴重,船隻進出大台北地區的要津漸被淡水取代,八里變成一個以農漁業為主的小村莊。

然而風水輪流轉,回歸平淡百餘年的八里,竟又遇上了扭轉乾坤的契機。1998年完成第一期工程的台北港,原本定位是作為基隆港的輔助港,但台北港不僅在2016年貨物進出量超越基隆港,更在2022年超越台中港,成為全台灣僅次高雄港的第二大國際商港。

雖然台北港在八里有不少環保方面的疑慮,但不可否認台北港的急速成長,加上周邊交通建設如淡江大橋的陸續完工,八里的變化與成長,將會是可預見的未來。