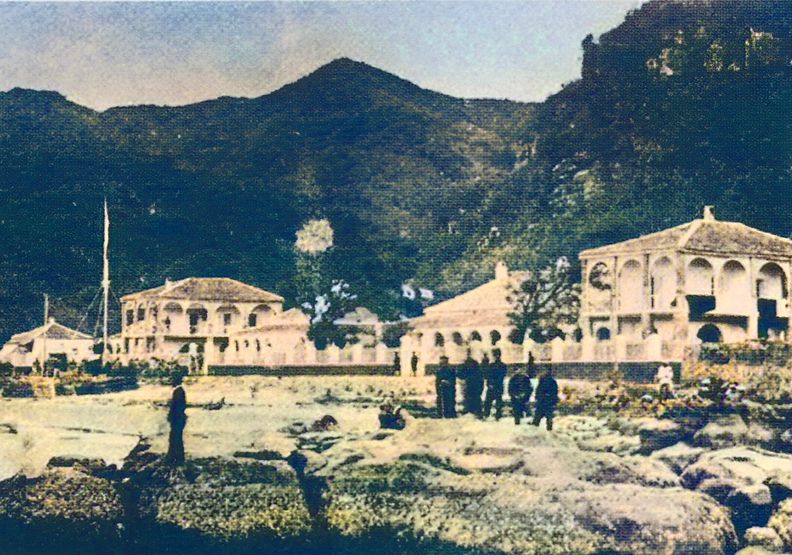

圖/淡水紅毛城見證台灣四百年信史的政權更迭。普通人攝影。

圖/淡水紅毛城見證台灣四百年信史的政權更迭。普通人攝影。 清咸豐八年(公元1858年),在第二次英法聯軍吃了敗仗的清廷,被迫與列強簽訂《天津條約》。在一連串喪權辱國的條件裡,其中有一項從此改變了台灣的命運,便是「台灣開港通商」。以英、法兩國的交涉結果來說,台灣開放的港口南北各有兩處。

南邊開放台灣港(今日的安平),並以打狗作為附港;北邊則是開放滬尾港(今日的淡水),並以雞籠(今日的基隆)作為附港。

在《天津條約》簽訂後數年,世界主要列強均紛紛前來臺灣貿易,自此台灣告別過去在清朝統治期間的半封閉狀態,真正意義上成為世界貿易體系的一員。

其時英國正值「日不落帝國」的鼎盛時期,也因此台灣與世界諸國的貿易,英國扮演最主要的角色。清同治元年(公元1862年),英國在滬尾設立了台灣史上第一座海關,隨後又租用荷蘭治台時期便已存在的「安東尼堡」(Fort Antonio)—也就是今日的紅毛城,作為領事館使用。

在台灣開港通商後不久,一名英國商人約翰.陶德(John Dodd)來到滬尾,打算開展他的事業。原本約翰.陶德看中的是當時在北台灣已經相當暢旺的樟腦生意,然而不巧清廷對樟腦施行了出口限制,使得約翰.陶德將眼光投向了另一項具備潛力的商品:茶葉。

約翰.陶德與廈門商人李春生合作,從福建引進優良茶苗,在北台灣山區推廣種植,並以滬尾為據點,成功將台灣茶葉以「福爾摩沙烏龍茶」(Formosa Oolong Tea)的名號銷往美國,成為世界知名的主力產品。

如此劃世代的成績,也讓約翰.陶德與李春生有著「台灣茶葉之父」的美譽。

此外,由於約翰.陶德將製茶工廠設置在大稻埕,接連帶動此地的發展,最終令大稻埕取代艋舺(今日的萬華),成為當時北台灣的商業中心。

往後台灣時局動盪,統治者從清廷到大日本帝國,再到中華民國,淡水紅毛城始終都作為英國領事館使用。到了民國三十九年(公元1950年)英國與播遷來台的中華民國政府斷交,淡水的英國領事館仍照常維持運作。

民國61年(公元1972年),英國與中華人民共和國建交,紅毛城不再具備領事館身份,並分別交由澳大利亞和美國代管。直到民國69年(公元1980年),英國才正式將紅毛城交還給中華民國政府,英國在淡水的歷史共118年,比現時的中華民國還要悠久。

當然也不能不提來自當時為英國屬地的加拿大牧師馬偕(George Leslie Mackay)在淡水的深耕,不僅為台灣作出醫療與教育領域上的卓越貢獻,馬偕家族如今也和台灣密不可分。

若要在台灣就近體驗英國風情,處處留有英國身影的淡水絕對是不二之選。