圖/取自Pexels。攝影者Marek Kupiec。(鹽巴示意圖)

圖/取自Pexels。攝影者Marek Kupiec。(鹽巴示意圖) 針對日本核處理水排放一事,行政院分析後表示,由於日本福島第一核電廠核汙水的氚濃度,介於每公升43~63貝克,遠低於每公升1500貝克的排放標準,所以儘管這1至2年間,確實有部分核廢水會抵達台灣海峽一帶,可輻射安全影響其實是「可忽略」的,即使4年後濃度達到最大值。

且政府早於2020年就超前部署,成立跨部會平台,參照國際標準,透過科學監測,評估並掌握排放源頭的資訊,並建立海洋擴散評估模式,也建置了資訊公開平台等配套措施,確保海域跟海產的輻射量,不會危及台灣民眾健康與周遭海洋生態。

因此台灣政府還3度赴日進行實地考察,採樣與檢測日本海水、漁產、環境、生態樣本,以及源自日本的進口食品,至今都未出現輻射檢測有異常的狀況。

然而,日本之所以這麼做,是因為2011年3月,福島第一核電廠遭台灣人皆知的311大地震海嘯衝擊,導致爐心熔毀,為盡快冷卻熔融核的燃料塊,於是產生出更多汙水。

為利用淨化裝置,加以去除氚以外的多數輻射物質,營運福島第一核電廠的東京電力公司(以下簡稱東電),便將「核處理水」,又名ALPS處理水,貯存在福島第一核電廠腹地內。可12年過去,核廢水貯存量漸達上限,比率來到98%,所以日本政府才決定開始排放核廢水。

對此,日本政府和福島當地的監測核處理水組織,如上述的東電,還有類似台灣的原子能委員會的原子力規制委員會,以及福島縣、環境省、水產廳、聯合國國際能子原總署(IAEA)等,都表態在排放過程,會個別持續分析海水、魚類等含氚濃度,還有其他放射性物質的濃度。

像是環境省這3個月,每週1次監測周邊海域11處的海水;水產廳則每天測量四周代表性魚類,如比目魚的氚濃度,並在採樣2天內,透過東電及水產廳官網公布檢測結果。

因此,日本排放核廢水的這5天來,東電除落實核廢水含氚濃度稀釋到標準值以下的作業,並確定氣象狀況無虞再進行排放外,25日起,內部人員也會公告測得的數據結果。

為降低國內外民眾的憂心,東電處理水對策負責人松本純一先前也公開承諾,稀釋後的核廢水氚濃度,為每公升206貝克,低於「核處理水」入海的「每公升含氚量不到1500貝克」基準,若執行過程發生狀況,如排放時輻射量、排放量等超出基準,日本就會立即停止排放,系統緊急閥門也會自動關閉,嚴格實施安全管理。

此外2024年3月底前,東電預計將約30座貯存槽的核處理水,共3萬1200噸,占貯存總量的2.3%,進行4次排放,換言之,入海氚總量估計約5兆貝克,可即使採階段性任務,最快也要到2051年,這些和廢水才可能排光。

然而,東電在貫徹監測氚濃度等措施的同時,日本政府也與國際原子能總署合作,請聯合國IAEA職員進駐福島第一核電廠內,以第三方角度確認並評價日本政府、東電的安全機制可靠度,提升作業的透明度。

但即使日本政府盡可能做到生態的全面防護,並建立國人與各國民眾的信任,盡全力降低不實訊息及謠言帶來的損害,還是有當地居民信不過自己國家,並進行提告。

此外,中國生態環境部也痛批日本政府自私、不負責,強行排放核廢水,造成海洋汙染,損害周圍國家的人民生命健康,甚至損傷海洋漁業的商業利益。

因此中國生態環境部強調,即刻起全面暫停進口日本水產品,並展開2023年度管轄海域海洋的輻射環境監測;香港、澳門24日起也禁止日本10都縣區的水產品進口,各國態度與台灣政府可說大相徑庭,本土政府目前僅加強抽檢,暫時不改變日本食品的邊境管制政策。

不僅如此,中國還有一項實驗結果叫人意外,即北京清華大學2021年研究指出「核汙水240天到達中國沿海,1200天覆蓋北太平洋」,也就是說,美國聖地牙哥海域的汙染物濃度,長期來看汙染程度會可能高於中國上海和日本宮崎,對美國影響更劇。

因此,台灣網友對日本此舉反應兩極,有人直呼「福島人抗議且告上法院,台灣不抗議?」還砲轟「日本正毀滅全世界的海洋生態環境」,但也有人覺得日本妥善處理即可,先後表示「符合排放標準免驚」。

針對這一點,民眾黨總統參選人柯文哲也公開發表看法,提到日本是台灣人心中期待的負責感大國,應該不會有問題,但台日友好,所以考慮到敦親睦鄰,仍呼籲日本公開數據,讓全世界都能釋疑。

當然為謹慎起見,以防福島核廢水因海洋擴散、多核種去除設備、食物鏈等綜合因素傷害自身健康,香港食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀除怒批,日本政府排放福島核廢水入海,根本是拖其他國家一起做「人類大實驗」,也建議3種海產少吃為妙。

包括如黑鮪魚等的大型魚類,道理很簡單,因為牠們都在食物鏈的頂端,體內自然積累各種汙染物;又海床泥土因爲容易沈澱汙染物,所以比目魚也建議減少食用;至於會過濾水中有機物的貝、蚌類等水產,同樣體內可能存在較多有害人體的物質。

而台灣食藥署的抽驗部分,2022年則以「日本鯖魚、秋刀魚、海鰻、牡蠣、扇貝及海藻類等」優先,2023年則將檢驗100件日本水產品及藻類,包含鯖魚、鮭魚、牡蠣及章魚等共27件,剩下的73件,會於日本排放廢水後陸續監測。

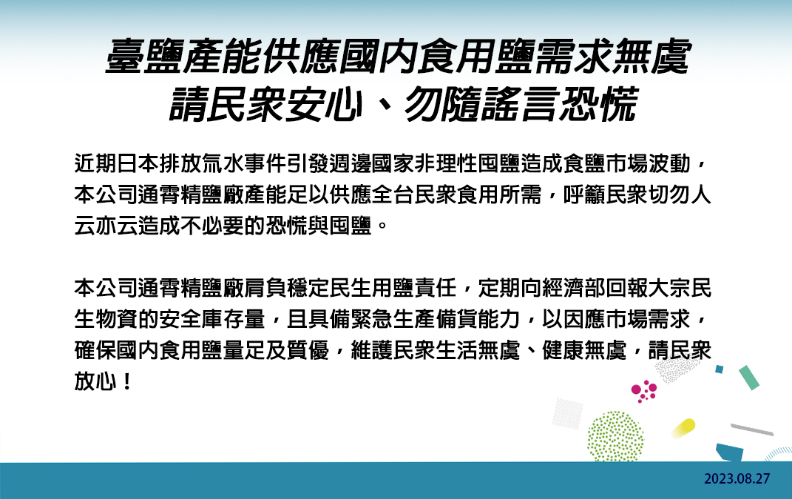

所以回到台灣人是否應在家囤鹽的話題,台鹽也正式發出聲明,提到「近期日本排放氚水事件引發南韓與中國大陸民眾非理性囤鹽,面對週邊國家因非理性因素造成食鹽市場波動,台鹽公司亦表示通霄精鹽廠產能足以供應全台民眾食用所需,呼籲民眾切勿人云亦云造成不必要的恐慌與囤鹽。」

而這場民眾爭先恐後下架鹽巴的現象,也吸引東海大學應用物理系在臉書PO出科普文,提到目前我國標準是「高級食鹽」含水量須低於0.5%;「普通級食鹽」則在3%以下。

因此若直接把「福島核電廠經ALPS處理後排出的水」拿來製鹽,海水中鹽含量則約為3.5%,但由於日本這次排出的核廢水是在ALPS處理後,再以100倍海水稀釋後的結果,所以鹽含量應近乎海水。

因此我們可以得知,日本核廢水1公升可得到35克的鹽,裡頭最多有3%的水,即約1克(1/1000),當排出水的輻射劑量為1500 Bq/L時,1公升排出水做出來的鹽,將帶有1.5 Bq的輻射劑量。

接著東海大學應用物理系直白的說,由於世界衛生組織(WHO)對水中氚的規範,上限為每公升10,000Bq,而一般人每天攝取約2公升的水,一日上限為20,000Bq,也就是說,民眾「每天吃444公斤直接拿福島核電廠排出的水做成的鹽巴」,才會超出WHO規範。

接著東海大學應用物理系進一步白話說明「不過氚是氫的同位素,所以氚是以取代了氫而存在於水分子中。從海水製成鹽巴,是要把水分以及氯化鈉以外的雜質去掉吧,所以基本上鹽巴裡面已經幾乎沒有水,也就沒有氚了。」

相信在長知識,理解數據與相關規定後,台灣人就可自行判斷,是否應於家中囤鹽。

此外也有網友紛紛提出一些日常質疑,畢竟撇除日本核廢水可能造成的海洋汙染疑慮不談,鹽巴一次買太多「放廚房會潮濕,不是會硬掉」「比較好奇的是…搶鹽巴的人真的每天都在煮飯嗎」「重點是食鹽是NaCl,氚是H是要待在食鹽的哪裡?.....囤貨人化學都不太好」。

再者,當然是一包包食用鹽巴說實在不算輕,扛回家真的大不易,也許適量購買,留給其他真正需要的料理人,會是更明智的選擇。