圖/新竹縣竹東鎮有望成為全台第一大鎮。取自內政部營建署官網。

圖/新竹縣竹東鎮有望成為全台第一大鎮。取自內政部營建署官網。 目前台灣所有縣轄行政區中,人口最多的行政區為彰化縣彰化市,人口數22萬6656,至於鄉鎮排名第一名則為草屯鎮9萬7011人,竹東鎮緊追在後。

竹東鎮舊稱「樹杞林」,是新竹縣人口第2多的行政區,也是竹縣第一大鎮。人口結構客家後裔為主,也有原住民泰雅族、賽夏族居住。在台灣光復後,竹東先被劃歸於省轄新竹市竹東區,在1950年行政區重劃改隸新竹縣,並改名竹東鎮至今。

竹東早期以製造樟腦聞名,之後發展產業包含石油鑽探、水泥及玻璃工業等,在林場集散場的拓展之下,曾與東勢、羅東共稱台灣三大林業集散地。

到了1973年,台灣半導體產業的開路先鋒「工業技術研究院」設置於竹東鎮頭重里,並且1980年新竹科學園區設置在鄰近的新竹市東區與新竹縣寶山鄉,竹東二重埔地區逐漸轉型為高科技研發中心,傳統產業則維持在舊市區發展。

根據財政部今年發布的綜合所得資料,新竹縣首度超車台北市,成為綜合所的平均第2高的縣市,僅次於鄰近的新竹市。其中台灣「最富里」第3至5名,更皆位於新竹縣竹北市。

竹北市人口截至2023年7月已超過21萬,除了是全台人口密度最高的縣轄市外,更僅次於彰化市,為台灣人口第2多的縣轄市。然而,你知道竹東曾經才是竹縣的人口龍頭嗎?

1950年原新竹縣被分為桃園、新竹、苗栗三縣,同時新竹市被降格為縣轄市(範圍縮小為今新竹市東區、北區),縣轄的新竹市在當時成為新竹縣縣治(即縣政府設立的行政區)。

日後,新竹市持續爭取升格為省轄市,終於在1982年,新竹市成功自新竹縣獨立,並併入原香山鄉,升格為省轄市。然而,在竹市升格後,新竹縣需要有一個新的縣治。當時縣政府提出4個縣治地點方案,分別為「竹東鎮」「竹北鄉」「湖口鄉」與「芎林鄉」。

根據當時資料,竹東鎮人口為68329人,而竹北鄉僅有55000人,可以看出當時竹東才是竹縣龍頭,且當時工業技術研究院的總部設置於此,競爭力強。

然而缺點是竹東因已開發區域較多,可以提供給縣府的土地較少;相反的,竹北鄉早期產業以農業為主,平原廣大容易開發。最後考量發展性,縣治設於竹北。

過去三四十年來,竹東人口一直領先竹北,然而在縣治設於竹北後,1990年代竹北人口迅速攀升,1999年竹北人口正式超車竹東,目前也飛速發展。

至於竹東在2002年人口突破9萬人後,至今超過20年皆無法超過10萬,也就是縣轄市升格標準。目前(2023年7月)竹東人口為9萬6951人,距離升格標準仍差3000多人。

然而竹東人口數載浮載沉,2019年10月曾破9萬7000人,新竹縣便力推竹東進入縣轄市行列,根據報導,當時縣長楊文科看好表示,最快在半年至一年多的時間,竹東鎮便有望升格為「竹東市」。

不過後來竹東並未在一年多時間內人口突破並升格,楊文科持續喊出「竹東建設不能停,還要加速」,並且投入大量資金,期望加速帶動竹東繁榮。

在交通部分,縣府於2023年設置YouBike2.0,並持續進行台68線接竹東東峰路新闢工程、仁愛立體停車場、高鐵橋下聯絡到延伸至竹科新闢工程(中興路至力行路段)。

此外,為了照顧青年、弱勢族群住宅需求,竹縣產業發展處也在竹東鎮規劃2處社會住宅基地。楊文科希望在縣府與公所、代表會共同合作下,竹東鎮能夠人口早日破10萬,升格為市。

以2023年資料而言,竹東每月人口皆微幅成長,似乎有朝一日能破10萬,然而部分網友並不看好,認為竹東發展性有限「竹東幾十年來都這個人口」「湖口都比竹東有潛力多了」「發展竹東不如發展芎林」「竹東腹地太小,要發展真的不如湖口和新豐」。

楊文科上任之後,在新竹縣推動「重大建設竹縣五箭」,包含「AI智慧園區」「台知園區」「科三計畫」「焚化爐」與「生命紀念園區」,其中「科三計畫」便落腳於竹東鎮。

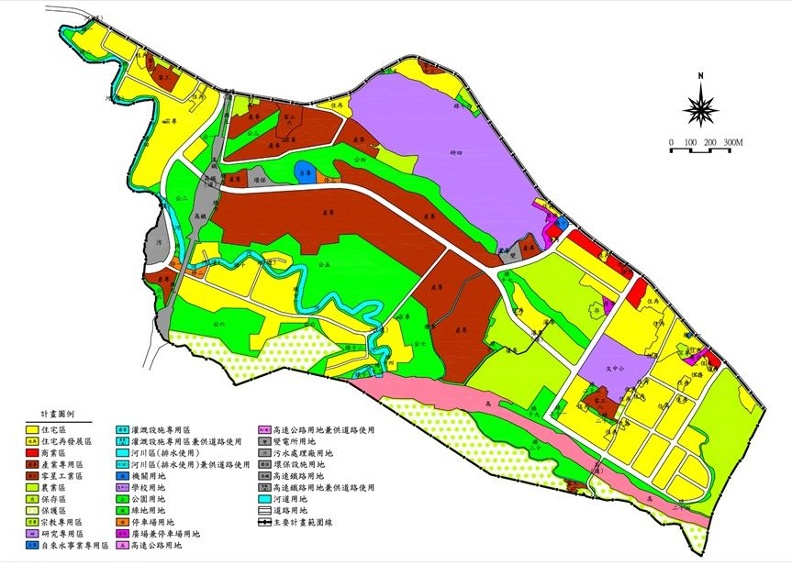

新竹科學園區產業高度集中發展,導致竹科內外與周圍環境出現交通壅塞、環保與住宅、商業、休閒空間供需失調等問題。為解決問題,竹縣辦理「變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫案」(原竹科三期計畫)。

該計畫案主要範圍包括竹東鎮頭重里、二重里及三重里及柯湖里部分地區,主要計畫面積453公頃,內容含住宅區、商業區、工業區、零星工業區、研究專用區、產業專用區、客家農業休閒專用區、加油站專用站等分區。

不少民眾與議員相當關注該開發案,然因涉及層面太廣,不少民眾掀起反對聲浪,此外經費龐大也成為許多人關注的問題。

對此楊文科表示,竹科三期從1995年開始竹科便放棄徵收,距離現在已30多年。此處這裡原本是工業區,但縣府用區段徵收方式來開發,在過去期間,意見非常多,不太容易溝通整合,目前已慢慢尋求共識了。