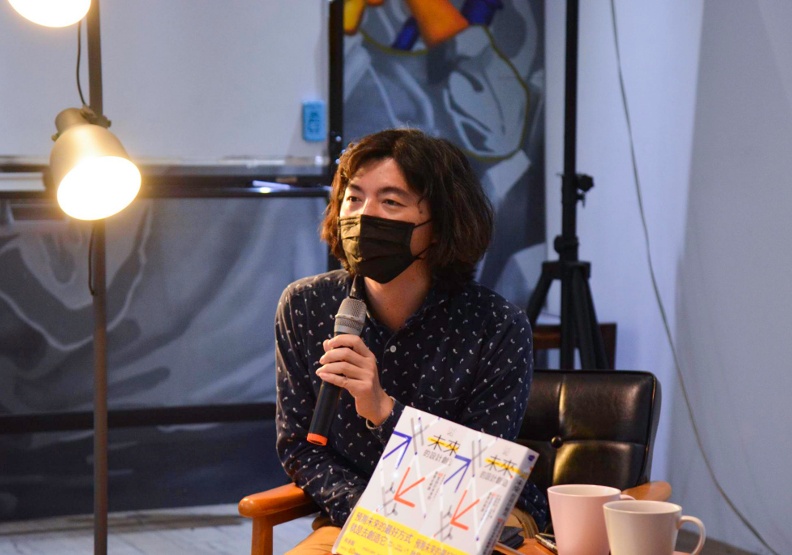

圖/「林 事務所」提供。

圖/「林 事務所」提供。 「地方創生」源於日本,起因於總人口減少又過度集中的都會區,導致地方經濟衰退,因此日本政府公布施行《城鎮、人、工作創生法》,創造就業機會、推廣移居、支援年輕世代結婚及育兒等,讓地方民眾結合地理特色及人文風情,發展在地產業與生活圈,促使青年回流、緩和人口窘境。

而台灣,也正面臨這樣的人口困境。據統計,台灣人口2020首度出現負成長,目前已是「高齡社會」。

預計2026年,台灣將邁入「超高齡社會」,20%全國人口超過65歲,加上六都人口占總人口比約7成,都市日漸蓬勃,地方逐漸萎靡。

有鑑於此,行政院宣誓2019為「台灣地方創生元年」,積極結合新創、推廣在地文化與特色,盼年輕人返鄉工作。

只是地方創生的討論,目前仍侷限在同溫層,且成功案例有限,短時間內難造成一股浪潮,概念推廣日趨重要。

林承毅直言,多數人以往被灌輸「在大都市才能找到好工作」的觀念,無奈待在都會區的人備受壓迫,連帶地方發展也同步停滯。

因此「去中心化」的論點掀起熱議,離開城市的地方創生概念應運而生「某種程度而言,地方創生就是一種返璞歸真」林承毅表示。

因為過去工作關係與日本顧問有許多協作經驗,這讓林承毅通曉日人推動地方創生的宗旨與作法。

他提到,地方創生有別過往提倡的社區營造,以既有住民想法和作法為主,無奈卻時常落入無人接棒的窠臼。

為避免地方創生曇花一現,企盼打造出源遠流長的在地服務,林承毅希望逐步擴大規模與影響力。

不過林承毅也強調,地方創生不是「腦衝」就能抵達目的地,而是一種「持續性」的活動,從上到下大家都要「準備好再去做」。

透過前期規劃、中期執行、後期檢視等完整流程,才可能實現一次地方創生。

林承毅說,地方創生的參與者,大致可區分為倡議者(風型人)與在地業者(土型人),雙邊必須共同合作,由「風型人」帶著地方的資訊四處漂泊,如蜜蜂一般授粉、像蒲公英一樣飛散,引導可能變成駐點的「土型人」成為在地一員。

「每一個人都可以選擇他想要的生活,在每一個地方過他的日子」林承毅認為,地方創生不一定是回到故鄉,他看過許多成功案例,是前往情感依託的他鄉,為當地住民、文化、經濟盡一份心力。

他舉例,由一群政治大學學生成立的在地服務非營利組織《微光盒子》,起初僅是大學社會責任實踐(USR)的一項計畫。

不過就當學生前往造訪,曾為台北市最大公有平價住宅,後來卻淪為2/3住民是低收入戶、單親或隔代家庭的「台北最後貧民窟」- 安康社區,並陪伴當地失依兒少,幫助他們重建與社會連結後,有諮商背景的《微光盒子》創辦人蕭羣諭,從起初與夥伴只是游擊式的單次陪伴,到後來漸漸在服務過程投入情感,意識到「有人陪著」對這些兒少多麽重要時,《微光盒子》一夥人的心境,開始有了化學變化。

接著林承毅欣慰表示,如今《微光盒子》成了非營利組織,不僅擴大關懷規模,近期他們還接洽貓空當地業者,讓孩子們學習廚藝,更購置餐車做起小生意,發揮地方創生「在地連結」的特色,牽起更多同理與希望。

林承毅的《林 事務所》致力於傳達地方創生的精神,因此2022年透過《創生塾》活動,邀請地方創生的成功案例,從「學生的行動創造、關係人的他鄉實踐、兼業者的流動創生」3個面向,並和6位講者,一同傳達未來工作的N種形態。

「不要覺得地方創生離你很遠,有心念、有緣分就可以做」林承毅說自己在大學授課時,常有莘莘學子希望效仿前人腳步返鄉貢獻,卻時常裹足不前。因此他認為,現在接觸地方創生的管道多元,遠距離也能關懷或貢獻「只要產生連結,就有做的意義。」

過去,很多人總認為年老才能返鄉,但林承毅強調,時代正在改變,每一個人都是地方創生的重要環節,期盼透過系列講座告訴聽者「回去不是很難的事。」

2022創生塾活動資訊

學生的行動創造—創意與理想,成為影響社會的漣漪

時間:10/25(二) 晚間19:30 ~ 21:30

地點:時報本舖(台北市萬華區和平西路三段240號1樓)

分享人:忽悠旅社 共同創辦人 張哲叡 X 微光盒子 共同創辦人 蕭羣諭

關係人的他鄉實踐—深耕在地,塑造地域品牌的行動力

時間:11/22(二) 晚間19:30 ~ 21:30

地點:時報本舖(台北市萬華區和平西路三段240號1樓)

分享人:曬飛魚 執行長 廖韋翔 X 金瓜三號/坪感覺 共同創辦人 蔡威德

兼業者的流動創生—工作之餘,展開自己的多元志業

時間:12/29(四) 晚間19:30 ~ 21:30

地點:時報本舖(台北市萬華區和平西路三段240號1樓)

分享人:六庄文化發展協會 理事長 葉書維 X 嘉義台北二地移動者 黃麗庭

報名網址:https://is.gd/mwWz8f