圖/取自Unsplash,攝影: engin akyurt。

圖/取自Unsplash,攝影: engin akyurt。 蔡政府日前提出防疫的「新台灣模式」,宣示「正常生活、積極防疫、穩健開放」,定調持續以「減災」為目標,必須有效控管疫情,專家認為台灣正處在清零、與病毒共存的灰色地帶,稱為「類共存」。

那麼,如何與病毒共存就成了所有人的重要課題。

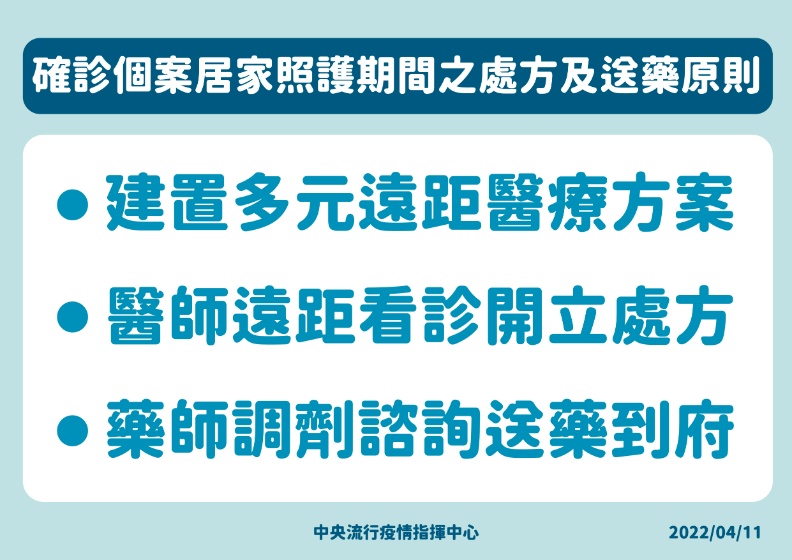

因這波疫情的輕症者佔多數,指揮中心啟動居家照護醫療措施,除與台灣急診醫學會合作,由急診專科醫師及專科護理師提供24小時的緊急醫療服務,指揮中心也整合會診平台,發揮多元遠距醫療的效果,輕症者在家就能撥打視訊電話或免費下載「健康益友」APP進行門診或網路預約。

至於確診個案居家照護期間的藥品,只要透過紙本或電子處方箋,藥師完成調劑後會親自送抵,或由親友代領。藥師公會全聯會副發言人王明媛接受媒體訪問時表示,藥師到宅送藥的服務行之有年,公會與藥師群將全力配合。

根據《遠見》獨家調查發現,約七成國人,一旦確診且為輕症,願意優先選擇接受在宅照護;但對應到政府所祭出的「居家照護」守則,有62.8%的民眾認為,要達到政府要求能滿足一人一室的條件,十分困難。

指揮中心14日也提出確診病例輕重症分流收治條件:

一、醫院:收治中重症(依WHO之SARS-CoV-2感染的相關臨床表現分類屬中度以上者)、高齡(70歲以上)、血液透析、懷孕36週以上確診者。若住院病患已無住院需求者,無須待解除隔離,即可依分流收治原則下轉至加強版集中檢疫所/防疫旅館(於啟動居家照護之縣市,得返家採居家照護)。

二、加強版集中檢疫所/防疫旅館:收治無症狀、輕症(含機場落地採檢PCR陽性)且年齡未滿70歲、生活可自理或有陪同照顧者(如孩童),或懷孕未滿36週之確診者。

三、居家照護(啟動縣市):未滿65歲,無血液透析、懷孕且符合居家照護條件者,得採居家照護管理;不符居家照護條件者,依分流收治原則送加強版集中檢疫所/防疫旅館或醫院。

四、專責病房、加強版集中檢疫所/防疫旅館如場地允許,均以2人一室收治,不限家人、同住或同行者;加強版集中檢疫所/防疫旅館如房型允許(如家庭房),可同室收治2人以上,且以家人、同住或同行者為限。

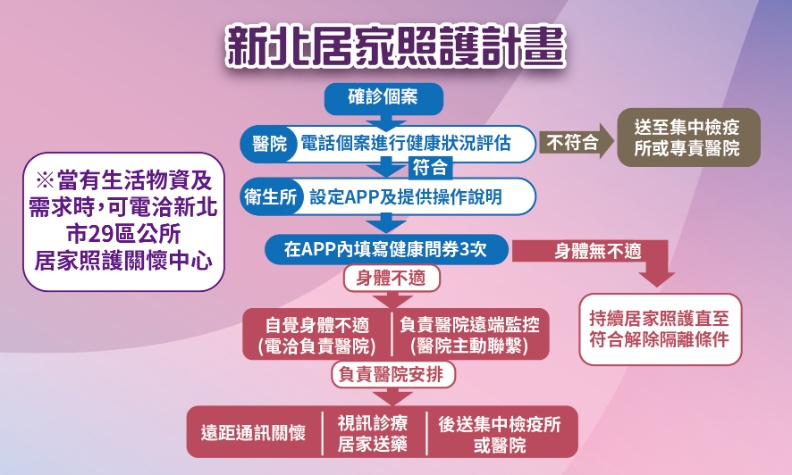

全台首個明確落實確診個案居家照護的是新北市,新北市長侯友宜11日說明,新北市早在2020年率全國之先施作「居家檢疫關懷中心」,未來轄內七大主責醫院會進行遠距視訊診療,開立釋出處方箋給社區藥局,若經醫院評估不合乎居家照護標準,才會送到集中檢疫所或專責病房,中重症者則到加護病房。

不過,確診個案居家照護仍引發部分人士批評。國民黨認為新北市府已完成溝通,落實完整配套,但蔡政府未顧及各地區藥局人力和量能,也沒有充分協調,推出急就章且模糊的指引,罔顧基層藥師的工作權、健康權。

有別於新北市啟動居家照護,雙北共同生活圈的台北市則優先選擇加強版防疫專責旅館,副市長黃珊珊宣布再徵用一間旅館,增加400個房間,且旅館有醫護與醫療儀器,市長柯文哲也認為比居家照護更安全;只是,台北市的確診個案仍突破三位數。

桃園市長鄭文燦則表示,關於居家照護桃園已做好規劃,一般民眾部分可使用APP線上醫療、搭配送藥服務,至於移工則送加強版防疫旅館,有專責醫護照顧。

相較台灣直到今年才開始執行居家照護,其他國家因為疫情早已失控,多在去年就選擇與病毒共存,英國的英格蘭地區甚至從今年2月24日起,居民即便進行新冠肺炎檢測後呈陽性,也無需依法自我隔離。

其實,英國去年就推出類似居家照護的措施,名為「虛擬病房」,在醫療資源有限的情況下,讓輕症者留在社區醫療、防止住院,醫院也可授權逐漸康復的患者提早出院,避免太多病例留待院內而不堪負荷;另外,患者可在家自行操作血氧儀並自我監測健康狀況,與醫療單位保持溝通,政府也導入數位化工具,醫護可使用電話或視訊進行遠距醫療,檢查、評估輕症患者的病情。

美國的拜登(Joe Biden)政府去年除加速導入遠距醫療及居家診療照護,更提出1.9兆美元的紓困案,其中14億美元使用於居家與社區服務,除提供照護人員的工資,也給予確診者及長者更多營養資源和社會支持。

鄰近台灣的日本、南韓也陸續啟動居家醫療與照護。日本有許多病者對新冠肺炎疫情期間到醫院就診感到焦慮,且搭乘大眾運輸工具就醫的風險意識提高,就會轉介至居家照護管理員協助。

南韓也因選擇與病毒共存,啟動「輕症者居家療養」,安排醫師遠距看診,不再嘗試控制整體確診數的規模,而是著重快速診斷與治療高危險族群。

也因為各國採取居家照護的比率攀升,法國媒體回聲報(Les Echos)就報導法國勞動部的勞動市場研究報告,法國在2030年用人需求的的前五名,就包含居家照護員與看護員,顯見後疫情時代逐漸形成的在宅醫療趨勢。

一場肺炎疫情改變全世界的產業結構、生活方式,更重塑醫療模式,一旦大眾更加習慣居家照護,就能避免輕症直奔大醫院的習慣,或佔用急重症者的醫療資源,不僅改善醫病關係,政府也能提供更長遠、更永續的醫療服務。