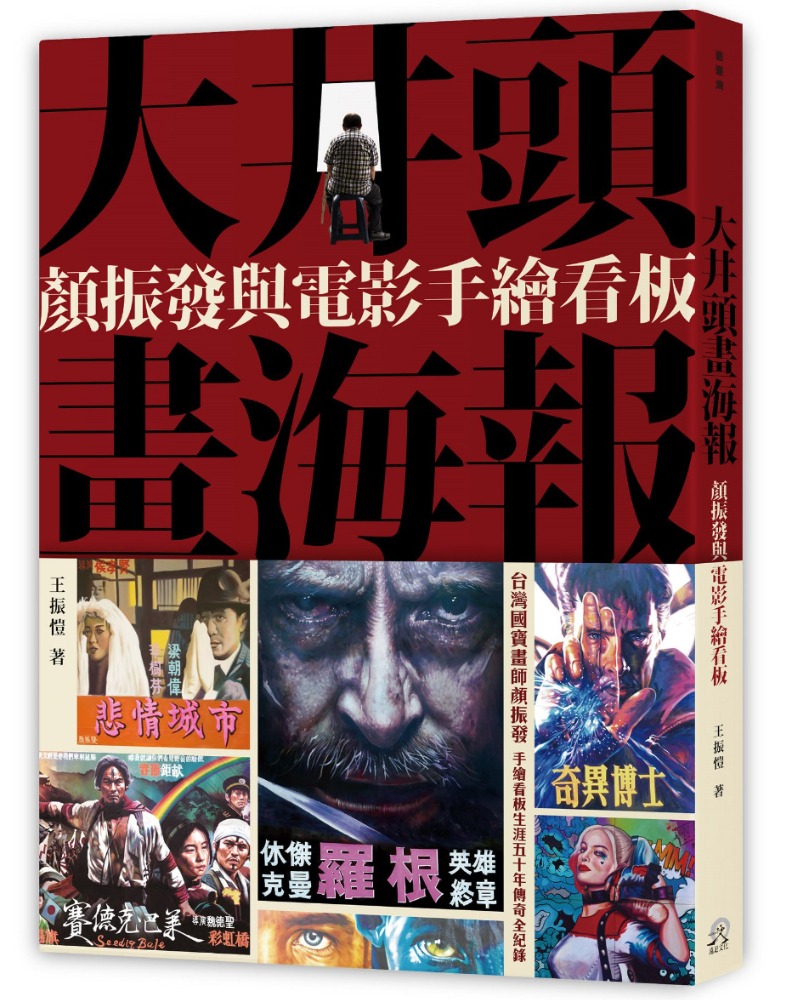

圖/取自臉書「今日全美戲院」。

圖/取自臉書「今日全美戲院」。 位於台南「大井頭」旁的全美戲院,宛如時間封存的記憶堡壘,老戲院的傳統被保留了下來,本事櫥窗、宣傳放送車、寄車處、大廳販賣部、空襲警報告示、外牆上的大型電影看板⋯。

在對街騎樓下,一位身穿格子襯衫的忙碌職人,衣服上沾滿顏料,微微駝著背,靜默地坐在比他還高大的看板前。

飽和的灰色打底,是他準備恣意揮灑的畫布,他一手握著A3數位影印的電影海報,上頭滿是原子筆打好的方正格子,另一隻手則緊握粉筆,慢條斯理地在看板上打底、畫框。

板凳四周圍繞著五顏六色的油漆桶,他時而微蹲、時而思索,躲在陰影下繪畫,彷彿時間並不存在。

他沉浸於創作世界裡,當白色粉筆描好輪廓後,他揮灑筆刷逐步展開一幅看板的旅程。

而這位右眼失明、背部微駝、貌不驚人的大師,就是《大井頭畫海報:顏振發與電影手繪看板》一書的主人翁─顏振發師傅。

延伸看 》花蓮沒有指標性活動?城市空間藝術節「溫花蓮」八問翻轉東部

延伸看 》誠品書店駐基隆百年古蹟!「文青防空洞」旅讀要塞司令日式老宅

「台灣國寶」手繪海報畫師 顏振發

台南下營人,1953年生,目前擔任全美戲院電影手繪看板首席畫師。2018年獲頒台南市卓越市民的殊榮。

18歲開始在延平戲院向陳峰永師傅學習繪製電影手繪看板,已累積50年的職業生涯,先後登上《美聯社》《紐約時報》等國際媒體。

2013年開始,他為保存與傳承手繪技藝,開設「手繪看板文創研習營」,也透過異業委託合作進行推廣。

在書中,顏師傅回憶下營老厝的童年、離鄉背井追求畫師生涯的磨難過程,每當想起多年的艱辛困苦,他就不禁潸然淚下。

他也感慨看板江湖上只剩自己還在作畫,當2020年6月二輪戲院 - 桃園中壢中源戲院宣布歇業後,手繪看板畫師謝森山,以及13歲起即在嘉義中華戲院工作,後來輾轉於彰化、南投各地繪製電影手繪看板,現年65歲的張玉村,他們都是這門即將消失行業的「職人」。

面對「北有謝森山、南有顏振發」的台灣手繪看板傳奇隨時代落幕,現年68歲的顏振發,可說是電影手繪看板業碩果僅存的國寶級「現役職人」,而全美戲院也成為全台唯一保留手繪看板傳統的老戲院。

因此,顏振發正與台南全美戲院的吳家經營群繼續奮鬥「不想讓手繪電影看板這項技藝消失」。

延伸看 》勝5835件國際作品!天成文旅華山町奪全台唯一東方設計奧斯卡獎

年輕時,這些堅守執業的畫師,從未想過自己會被時代淘汰、被數位與電腦打敗,當時都是單純地對畫圖充滿憧憬與理想,可能只是因為走進戲院看了一部電影、在報紙廣告上學著描繪明星肖像、仰望著一大幅大型看板而開始嚮往畫師職業,因為不同的因緣在這片江湖裡交會。

在許多地方,有無數隱姓埋名的畫師,他們離開江湖、轉行他途,畫筆被遺留在某個不再打開的抽屜中,桶裡的油漆也早已乾涸凝固,但身上仍留有手繪魂。

這段熄滅不了的記憶與技藝,被存放在心底深處。藏著不等於被遺忘,他們的精神正由顏振發與研習班的學員一同傳承下來。

他的雙手仍如少年般有力地緊握著筆刷和油漆,將電影、廣告、美術與手工藝匯集於一塊看板上。

50年來他畫過數千部電影,終生奉獻給電影產業最末端的廣告招牌,卻是戲院觀眾面對每部電影時的第一印象。然而,他的名字卻在電影尾聲的工作人員名單中缺席了。

在這裡,顏師傅仍盡力為每一檔電影妝點門面,緊緊抓住觀眾目光,手繪看板與老戲院已成為生命共同體。

延伸看 》厚台北街角遇見設計!中山雙連《文學家出沒中》藏詩界天王天后

延伸看 》厚台北街角遇見設計!中正同安《厚片讀詩》夯比記憶吐司(上)

延伸看 》厚台北街角遇見設計!中正同安施洛德花園、紀州庵秘開箱(下)

全美戲院附近的台南市定古蹟「大井頭」,在歷史上曾給予古都台南住民飲水的滋潤,歷經過戰後70年「劇場、戲院、電影館、影城」的演變挑戰。

還曾以「插片」(插播色情片)「首輪改二輪」「兩片同映.不加票價」「牛肉場」(情色歌舞團)等方式苦撐經營,並度過第四台、錄影帶、VCD、DVD、盜版光碟,以及電影放映從膠捲汰換成數位化的巨大衝擊。

如今全美戲院「拒絕被打敗」堅韌哲學與辛酸經營史,終於讓它得以在繼續提供台南、甚或台灣的電影文化養分的同時繼續生存。透過2000年與顏振發的結合,為台南,甚至來自台灣各地的觀影群眾提供「放映電影」外的「文化加值服務」。

在純粹電影放映方面,全美戲院雖然沒有超越其他戲院、影城,或像家庭網路能提供舒適、豪華、立體聲光等服務,但全美戲院的播映方式並非純靜態,他們採取與顧客群同步成長的「陪伴哲學」文創方式,發展出宛如「大井頭」般提供「電影文化」滋潤飲水的獨特模式。

而且過去偶然機緣下,眾所皆知的國際大導李安,青少年期經常到這間二輪戲院「觀摩」電影製作與拍攝手法,因此當年培育電影大師有所貢獻的「二輪電影.兩部同映.不加票價」策略,全美戲院仍在執行中。

在與顏振發師傅攜手同行、共存共榮後,全美戲院在電影文創策略上,確切持續地將屬於「傳統電影文化」重要元素之一的「電影手繪看板」,醒目高掛於戲院牆頭,吸引媒體、雜誌、網路及文青的注目與討論,因此手繪電影看板繪師究竟是「匠師」「職人」或「藝術家」?至少對顏振發師傅而言,這些爭議毫無意義。

2004年,全美戲院開始推出各不同年份的「手繪電影看板明信片」,供喜愛電影海報與手繪看板的觀眾蒐藏。

2013年,全美戲院推動技藝傳承與培育畫作人才的「手繪看板研習營」,也是延續傳統電影文化的重要的一環。

2010年,旅遊生活頻道「瘋台灣」著名主持人Janet,在節目中介紹全美戲院與顏師傅。

2013年,AP(美聯社)的採訪,開啟顏振發師傅的「國際名聲」。

2018年,BBC(英國廣播公司)以「台灣最後一位手繪電影海報畫家」為標題,配合多張相片與文字來介紹顏振發。

2018年,台北永康街的GUCCI Art Wall藝術壁畫創作,讓顏師傅多次登上國際與國內媒體。

2018年,台南市議會、台南市政府通過顏振發師傅為「台南市卓越市民」。

商業電影崛起後,為吸引群眾進入劇院觀戲,「海報」(poster)成為重要利器之一。

商業廣告用的海報,大約17、18世紀就出現在歐洲,起初使用石版印刷,19世紀後半葉有了木版、銅版、石版等多種印刷方式,也出現可以印製等身大作品的大型印刷機,19世紀末的法國,已能製作大幅彩色石版海報。

同年代在東方,江戶時期的日本,則盛行以木版製作多種色彩的「浮世繪」錦繪畫作,並可大量製版印刷販售。這些浮世繪作品也曾風靡歐洲,甚至影響了印象派畫家梵谷等人的畫風。

日本統治台灣後,因為電影事業崛起,日本電影公司如東寶、松竹、大映、日活等,競相模仿西方的電影宣傳活動,製作「電影海報」(日本時代稱其為:映画ポスター ),隨電影的拷貝分送到各地映畫館,以進行宣傳招徠觀眾。

但因為印刷技術的限制,電影海報無法大幅製作,而且會破損,分發份數也常短缺。

當時的電影海報,雖尺寸不一,但一般長寬大約是75公分乘52公分或更小,差不多是全紙對開的大小(報紙的兩版大),因此多半張貼於戲院櫥窗內或柱子、牆壁上,適合近距離觀看,不利於遠端欣賞。

於是,劇場發展出新宣傳手法,延請畫師依電影海報或劇照內容,依樣「格放」(將原圖或草圖依比例放大到大圖上的手法)繪製,或重新設計成數倍大的大型手繪「看板」(日語かんばん之漢字)。

畫好後張掛於劇院或群眾聚集處的高牆上,讓觀眾從遠處即可看見劇院目前或近期將上映的電影名稱。而附屬於劇場、負責繪製電影看板或製作一般招牌的「廣告社」也因應產生。

二戰之後的台灣,「電影手繪看板」的設計繪製與製作,即依循著這樣的模式,繼續傳承。

「電影海報」作品超過5000幅,大名鼎鼎的「人間國寶」陳子福原是電影手繪看板的畫師,後來因為擁有繪製電影海報的才華,遂從「電影看板」轉到繪製「電影海報」的領域。

本觀點文部分擷取自《大井頭畫海報:顏振發與電影手繪看板》書摘,遠足文化出版。

作者介紹|王振愷

台南永康人,1993年生,畢業於國立台北教育大學文化創意產業經營學系、藝術理論與評論研究所,現任台灣影評人協會理事。著有《大井頭放電影:台南全美戲院》。

他長期從事電影與當代藝術的獨立研究與評論書寫,並關注書寫與影像間的跨媒介,實踐一種獨特的策展方法,作品包括「菲林轉生術」電影文物特展、「觀光記」當代影像展覽(獲2020年第三季台新藝術獎提名)。