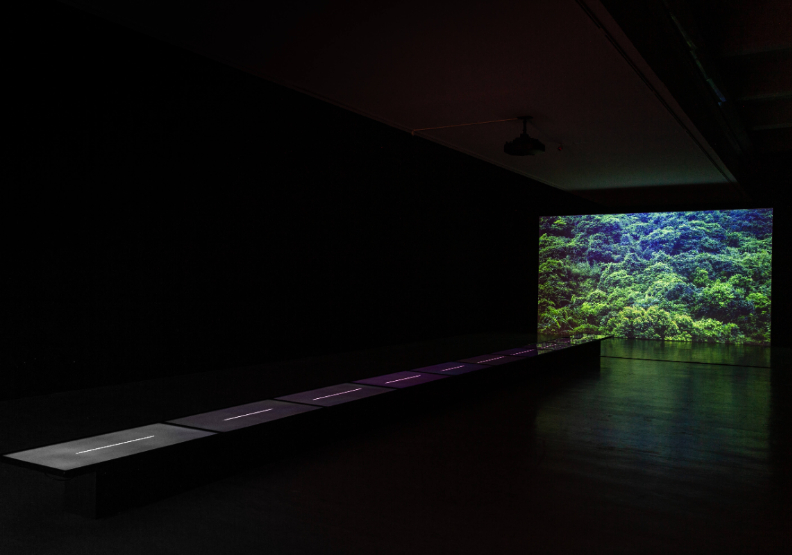

圖/「像是一個夜店的小便斗:羅智信」展場。台北市立美術館提供。

圖/「像是一個夜店的小便斗:羅智信」展場。台北市立美術館提供。  圖/藝術家吳燦政(右)、藝術家羅智信(左)、台北市立美術館館長王俊傑(中)合影。台北市立美術館提供。

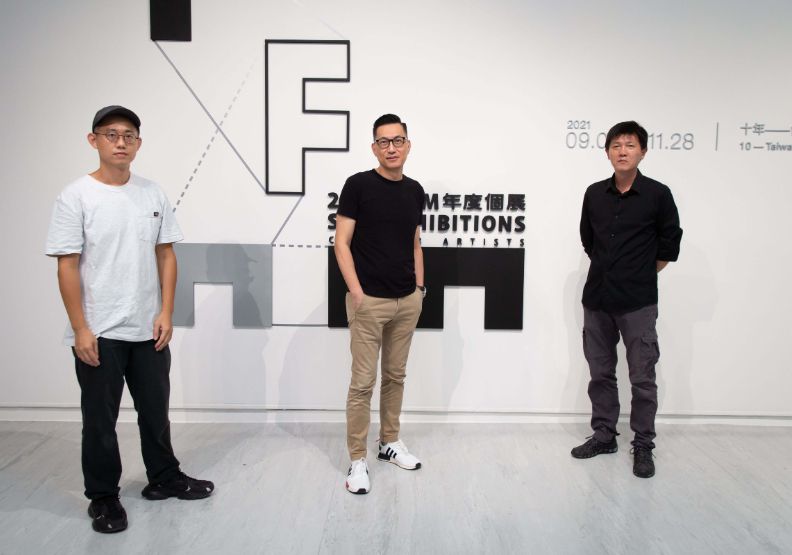

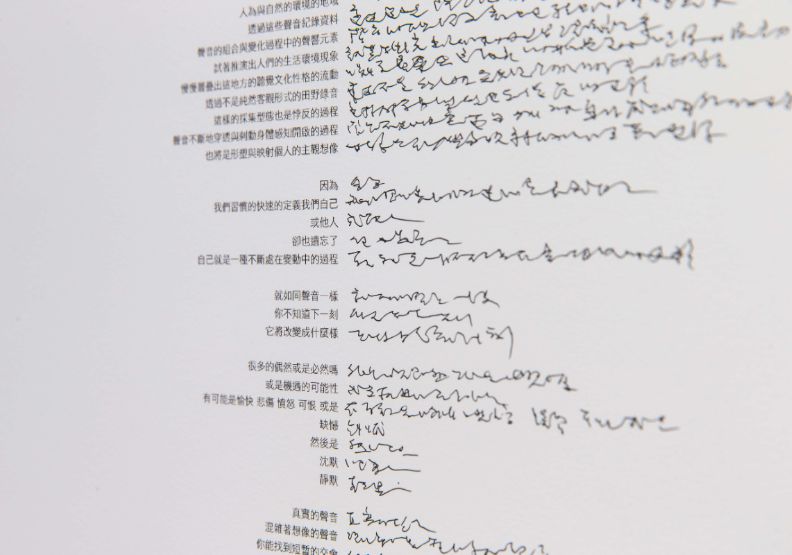

圖/藝術家吳燦政(右)、藝術家羅智信(左)、台北市立美術館館長王俊傑(中)合影。台北市立美術館提供。擷取台灣各地日常聲景,藉由聲音組合與變化過程,築構、層疊出地方聽覺文化性格,以切片形式呈現這片土地上多樣聲響音場,藝術家吳燦政認為,聲音可以拓衍我們的感知與身體,激發、構成空間與事件,亦是個人情感、思維和意識的基本部份。

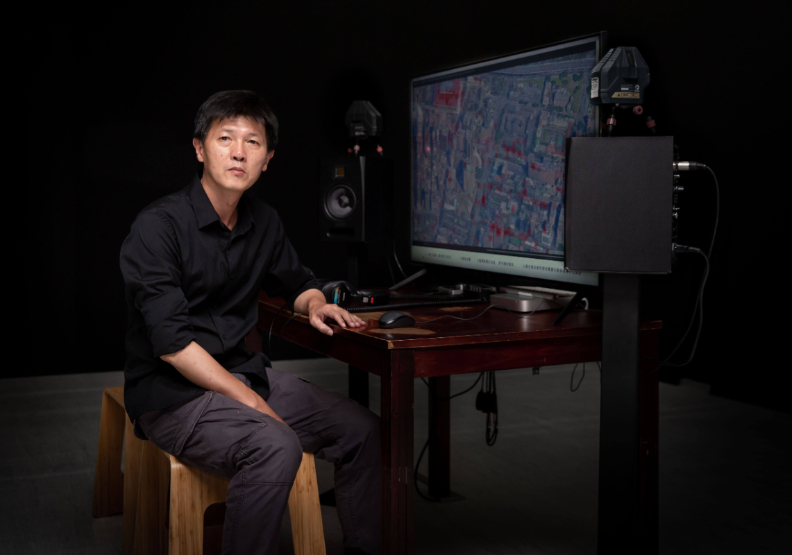

像層疊另一種未來的考古學,藉由瀏覽與聆聽聲音地圖,影像與聲音疊合的訊息將穿透、開啟身體的感知,進而召喚過往記憶或是自身的文化歷史,形塑主觀想像。

本計畫於2011年10月開始執行,10年來斷續移動在台灣各地進行聲音記錄,透過聲音地圖網站介面,瀏覽與聆聽這塊土地上生活環境多樣的聲音狀態,而該計畫也將於2021年12月結束斷點。

1973年出生於雲林,國立台南藝術大學造形藝術研究所畢業。其作品不斷實驗視覺與聲音的音像關係,開啟視像、聲訊、音景與感知在當代美學文化視野的面向探討。

將北美館三樓展場打造成鮮明、獨特且具身體感的體驗空間,讓觀眾宛若進入一個有機體般,日常物質的形式,在此被置換成各種奇異樣貌,這體驗或許也能用「藥物動力學」來比喻,空間比作器官,人的移動,像是具現化了物質如何在我們體內發揮作用一般,帶出了近年羅智信持續關注的「與人和物質」有關的主題,即人或物在交會與交換的同時,意義及感知是如何被攜帶和轉換的。

藝術家羅智信拆解、重塑生活中的認知經驗,試圖捕捉生活中不穩定、虛幻甚而是妄想的時刻。透過大型沈浸式空間裝置,於影像、聲響、氣味、物件等多重元素的交疊下,引領觀者探索物質經過轉化運用後,與身體感官連結,思考意義如何被攜帶和轉換,從而關注人與物交會之際所產生的感知情境。

因此,羅智信此次個展以夜店空間作為比喻,並不是一個隨機的選擇,在「台北某間夜店廁所牆上的留言」中簡短卻也意賅的點出:這裡是人或物質彼此交會、交換的場所,在這裡「一種金黃色液體變成另外一種金黃色液體」。

1984 年出生於苗栗,國立台北藝術大學美術創作碩士班畢業。其創作實踐圍繞著對於多種傳統和非典型材料的實驗,從陶土、樹脂、金屬、日常物件、食物、化學材料、氣味中,去探索再現世界裡所隱含的精神性與人類況境。

北美館自110年(2021年)起以「TFAM年度個展」進行申請展的徵件及宣傳,豐富個展之間交流與討論的向度,並聚焦表現當代創作個性,因此明年4月將持續推出「碎化的史觀:江凱群個展」及「空間迷向:何孟娟個展」。