圖/台北市長柯文哲。池孟諭攝

圖/台北市長柯文哲。池孟諭攝 21世紀的人類社會,遭遇新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的強襲, 對全球政治、經濟、文化、社會造成結構性的鉅變。在2020年1月底,世界衛生組織(WHO)將源於中國武漢的新冠肺炎(COVID-19),定調為「國際關注公共衛生緊急事件(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)」。

這是近十餘年來,在人類社群經歷H1N1、脊髓灰質炎、伊波拉等病毒危害後,WHO第六次宣布進入公衛緊急狀態。在全球防疫的框架下,當病毒具有跨國傳播的重大風險時,建立整合性的公共衛生支持系統與協作機制,對各國的健康風險控管、全球衛生治理系統的布建更顯重要。

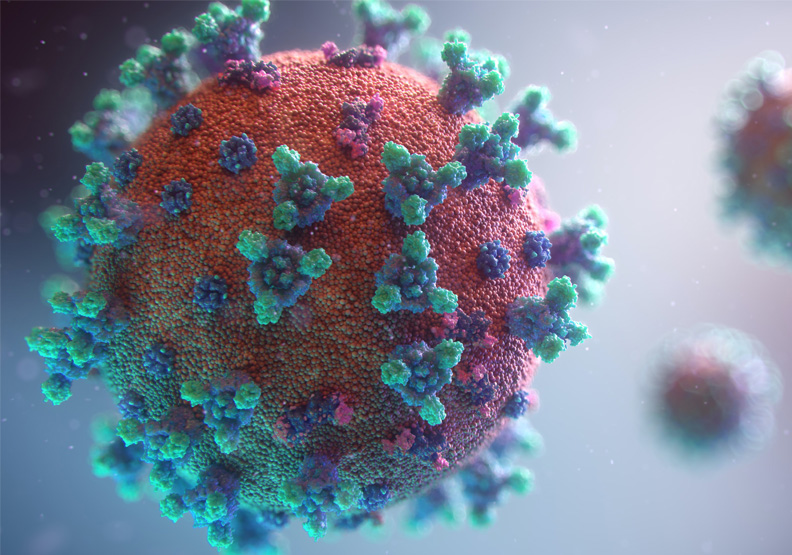

冠狀病毒為大型且有包膜的球狀RNA病毒,並具有棘突蛋白(spike protein)助於入侵人與動物的細胞膜。此外,冠狀病毒由於RNA依賴性RNA聚合酶(RNA-dependent RNA polymerase, RdRp)的特性,使病毒在複製的過程易產生基因序列的突變,並形成更高傳染力、與免疫脫逃(immune escape)能力的變異株。

如以Alpha株來說,病毒變異點多達23處,其中八個變異點發生在棘蛋白上,使病毒受體區更容易與宿主細胞結合。根據疾病表現、基因定序監測、與流行病學調查,美國CDC與WHO將變異株區分為「高關注變異株(Variant of Concern)」與「須留意變異株(Variant of Interest)」。

通過基因定序分析與資料庫建立,全球流感監測與應變系統(GISRS)顯示,全球疫情發展以現蹤於英國的Alpha株、南非的Beta株、巴西的Gamma株、印度的Delta株等,為四大主要的變異株,亦是WHO示警的高關注變異株。

近期,印度Delta變異株出現在104個國家,並持續演化與突變。歐洲疾病預防控制中心(ECDC)證實,印度的Delta變異株傳染力高於英國Alpha變異株40-60%;在8月份時,Delta變異株將佔歐盟國家變異株的90%。在英、美兩國CDC統計,印度Delta變異株分別佔全國變異株的91%與26.1%。

對此WHO也警告,印度Delta變異株是當前迫切需要關注的變異病毒。根據台灣疫情指揮中心指出,在今年6月26日,屏東亦出現Delta印度變異株群聚感染之情形。

至今,據WHO統計,全球累計1億8000萬人染疫,400萬餘人死亡,致死率約2.17%。台灣累計1萬5000餘人確診,700餘例死亡。台灣在過去三週以來,各縣市Rt值出現持續小於1的趨勢。疫情發展呈現趨緩,但在對抗世紀之疫的下半場,仍毫無懈怠的時間與空間。

台灣的疫情在5月中旬爆發,英國Alpha變異株突破防疫邊境。疫情指揮中心在5月11日宣布,全台疫情進入社區傳播(community spread)階段。雙北地區於15日進入三級警戒,全國各地於19日實施三級警戒。在去年COVID-19爆發初期,台灣邊境防堵效果顯著,整體疫情相對平穩。國內醫療體系完善、感控策略與防疫臨床實務做法奏效,台灣的防疫模式亦備受國際討論。

然而,對於大規模社區感染的因應與模擬,在台灣的防疫策略上實屬匱乏;無論是來自民間或醫界,過去曾提出社區醫療防疫模式建置之建言,但受到的重視有限。在疫情看似平緩之際,邊境工作者的健康風險管理逐步鬆綁,險惡的變種病毒迅速穿越邊境。

此時,面對大量潛在的不明感染源,以及社區中存在的隱形傳播鍊,使防疫作戰出現轉向社區的情形。台灣的防疫作戰,從邊境防堵階段進入社區防疫階段。邊境防疫論到社區防疫論的轉向,意味著傳統的防疫思維已經失效。在面對COVID-19時,實踐公共衛生治理的典範轉移,無疑相當緊迫且必要。

根據台北市衛生局統計,台北市疫情集中在5月中,分別為第20週(5/16-5/22)的1220例,及第21週(5/23-5/29)的1051例,約佔當期總確診人數的45%。從流行病學的觀點看,如何找出感染源、阻斷傳播途徑、改善易感宿主照護,是傳染病爆發時的防疫重要關鍵。當病毒用難以想像的速度擴散全市時,防疫的決策與執行面如稍有不慎,恐造成民生與醫療體系的全面崩潰。

因此,從篩檢、疫調、匡列接觸者、確診者與隔離者收治等,需要重新調整既有戰略、並系統性地思考,如何利用吃緊的人力與有限資源配置(rationing),做適當部署與有效圍堵。

在5月13日、14日兩日,市政府與聯合醫院、仁濟醫院、北護分院同仁,前往中興、和平院區,及剝皮寮廣場等地,協助設置社區篩檢站;在16日,於艋舺大道口,另再設置青草廣場篩檢站。篩檢站以快篩搭配核酸檢測(PCR)的方式,在疫情熱區展開大規模採檢,即時阻斷社區傳播鍊。平均每日篩檢總人數為1100餘人。

在篩檢站啟用第一週,總篩檢數達到5197人,其中有436名陽性個案,陽性率為8.4%。設置地區篩檢站的意義,除了在於降低受檢者跨域移動的染疫風險,亦希冀透過在地社群連帶,動員與支持居民接受採檢。剝皮寮篩檢站,是第一個設置在萬華地區的篩檢站,也被形容為萬華的防疫灘頭堡。首日的篩檢流程持續到深夜,身著三級防護衣的醫護人員與國軍化學兵,用一個多月的時間,建構了縝密的社區防疫鏈。

當快篩陽性者出現時,將由防疫專責運輸車隊,接送至專責防疫旅館或專責醫院。然而,既有的防疫旅館量能,不足以收治龐大的快篩陽性者。對此,在觀傳局與民間旅館業者的協調下,徵用了三家旅館作為「加強版的防疫專責旅館」;由醫護人員進駐協助收治快篩陽性者。在疫情爆發的第一週,收治了562位快篩陽性者。

在防疫專責醫院方面,台北市徵用區域級以上的大型醫院,開設專責防疫病房,並由衛生局EMOC系統統一調度管理。從5月中至月底,病床數由324床上升到1023床,暫解燃眉之急。

防疫量能有限的情況下,急診檢傷分類(triage)的概念極為重要。我們將無症狀、輕症的確診者收治在加強版的防疫專責旅館,狀況較嚴重的個案送往專責防疫醫院,讓防疫資源做最有效運用,也逐漸形成由篩檢站、專責防疫旅館與專責醫院三者構建的區域聯防系統。

除了篩檢、收治等環節,疫調與匡列更是防疫的核心工作。疫調指涉接觸者追跡(contact tracing),以同心圓的方式,逐圈匡列不同程度的接觸者,還原確診者之活動史與接觸史。疫調作業是找出社區感染源的基礎,同時也是風險溝通的重要環節。在疫情尚未進入社區傳播階段前,確診案例數相對少,疫調足跡的公開資訊量低。

然而,在大規模群聚感染發生時,將所有疫調足跡結果檯面化,恐造成龐大的社會恐慌。指揮中心亦頒布「指揮中心記者會確診個案資料發布原則」,條列確診個案資料之發布原則,在活動史公開的部分授權地方政府,依據風險因素與可掌握因素評判,是否有公開個案活動史之必要,若無防治需要則不須公開,以免進一步引起民眾恐慌。

在疫情的社區傳播階段,台北市衛生局、與12個行政區的健康服務中心,對每一個確診個案、匡列的相關接觸者,皆完成詳盡的疫調與足跡追蹤,否則將難以即時收治須隔離之個案。若在單日確診者破百例時,公告足跡與活動史,恐對市民帶來過度的染疫疑慮、逕自重複篩檢或自我匡列,使城市的公共衛生治理系統失靈。反之,沒有足跡公布的地區,也可能產生假象的安全感。疫調的意義在於真實的追蹤,而非無止盡地揭露。

經過近兩個月的三級管制、與市民自主性的封城,台北市的疫情顯著下降。第26週(6/27-7/3)的確診人數降至126人。隨著疫苗抵台,台灣的防疫作戰將進入第三階段,即疫苗施打階段。

根據公衛研究指出,疫苗覆蓋率需達到總人口的八成,才會產生群體免疫效果。目前台灣剛突破10%的施打率,在疫苗量能有限的情況下,我們仍需嚴格執行非醫療之公衛介入措施 (Nonpharmaceutical public health interventions,NPI),並持續穩固醫療量能。

在防疫的下半場,除了公衛與醫學科學的角度,社會科學式的防疫思考同樣重要。如疫情下的社會脆弱性、貧富差距、醫療資源分布、社會韌性等議題,都是極為迫切的防疫課題。

作家卡繆在《瘟疫》(La Peste)一書裡寫道:「對抗瘟疫的唯一方法就是正直。」當然,正直不能消滅病毒,但是能讓疫情下的自私自利,所造成的傷害降到最低。在疫情依舊嚴峻的時刻,我們該找尋的是防疫破口,而非政治破口。以科學防疫的精神,建構縝密的疫情治理系統和社會安全網,形構以社會團結(social solidarity)為前提的防疫共同體,是我們齊心的目標。