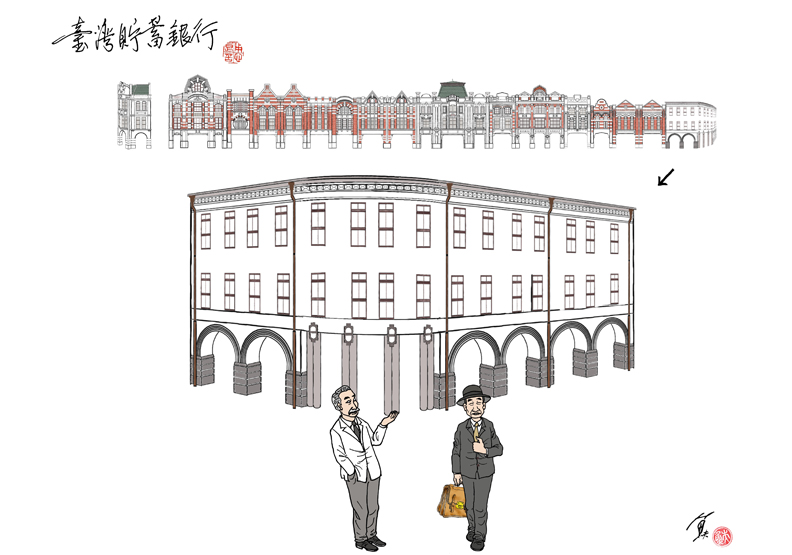

位於武昌街與重慶南路口,也就是現在的重慶南路一段58號,現為「臺銀證券大樓」,這地址在日本時代為臺北市本町1丁目43番地,為一白色的折衷主義建築,是「臺灣貯蓄銀行」的原址。

臺灣貯蓄銀行於1899年的11月2日在臺北城內西門街一丁目三十九番戶創立,發起人都是大有來頭的。日本統治初期,臺北有所謂「三紳士」,即後來花東的開發者賀田金三郎、大廣告商「三盛商會」的山田海山、《臺灣新報》創辦人山下秀實等均是股東,以及大酒商「近藤商會」的近藤喜惠門、倉儲業大亨長野源吉、請負(包工)業大跤澤井市造、實業家荒井泰治、金子圭介等,這些人就是日本入台初期的民間資本家,由出資最多的荒井泰治擔任「頭取」(社長),第三大股東金子圭介出任「專務取締役」(相當於今副總經理)。

所以臺灣貯蓄銀行雖然是以日人為主力成立,但不同於其他銀行只是「內地」的支行,而是第一家以臺灣為本基地開始的銀行。

日人治台之前,臺人對錢的觀念仍是一種論斤稱兩的「秤量貨幣」,對象徵政府權力的「臺灣銀行兌換卷」沒什麼信心,且存錢的方式被稱為「死藏資金」,就是將錢藏在家裡頭的床底下或埋在地底不動,這種「愛銀思想」,使得錢財不能在社會裡流通運用與孳息,是一種死錢,後來雖然逐漸信任銀行,但仍以儲蓄存款(定期存款)為主,活期存款較少,然而,即使是臺灣的有錢人對於銀行這種現代金融制度起初也不是很了解,設立之初,日人認購股份佔三分之二,其餘三分之一公開募款,起初是由臺南士紳為主,如清末秀才許廷光、士紳蔡國琳、蔡夢熊等人,雖板橋林本源家的林彭壽也有入股,但要稍遲才和臺北茶商鉅富李春生等積極參與,到了1912年,林彭壽和李春生皆已持股超過一百,但仍只扮演出資角色,對於銀行經營並不擅長。

畫中右方的臺灣貯蓄銀行為一白色折衷主義建築,地址以前為臺北市本町1丁目43番地,也就是現在的重慶南路一段58號,其實這家銀行曾經被「臺灣商工銀行」所合併,到了1921年因為法令改變,規定一般銀行不得兼營貯蓄銀行業務,於是商工銀行將臺灣貯蓄銀行的業務切割出來,重出江湖,畫中的建物即為1922年7月動土,隔年3月峻工,一樓為銀行大廳,二、三層樓計有14間辦公室出租,在整條街的規畫上因為較晚設計,式樣上已不遵從當年由總督府建築師野村一郎所主導的仿巴克式歐洲風格了。

臺人大股東李春生由於思想開明,嫻熟洋務,到了他的孫子輩李延禧,由於自小被安排在日本唸書,後來更於1910年取得紐約大學商科學士返臺,自此本來是茶商的李家事業相繼投入銀行、保險等之經營,開啓了臺灣人日後金融財務方面的新視野。