你知道嗎?剛過去的2020年,是56年來首度完全沒有颱風造訪台灣的詭異年份。導致2021年的此刻,全台還在面臨嚴重旱象。

苦求無雨,看到各地水庫屢創新低的蓄水量,中央政府去年底祭出史上最高的補助,停灌了許多縣市的農田和稻作,卻依然引來「與農搶水」的爭議。「缺水是天災;停灌是人禍!」不少環保團體如此抗議。

比起看老天臉色的降雨,把各種水資源回收再利用的污水處理廠,是人類較能自主掌控的水源。桃園市水務局獲得2021智慧城市創新應用獎的「智慧水資源回收中心雲端統合管理平台」,就打算以科技提升水資源掌控效率。

「以前在3G跟4G時代做不到的事,現在5G終於可以了!」催生這套系統的桃園市水務局副局長李金靖開門見山地說。

目前全台遍佈68座污水處理廠,身為工商重鎮的桃園就占了8座,未來還要興建4座,堪稱台灣最重要的水資源處理中心之一。

但管理方面,過去每座廠區不僅得花費幾百萬打造資訊系統,還得委託廠商操作和維護,卻因採購的系統跟規格有異,加上各廠處理流程和設備種類不盡相同,彼此難以溝通、整合。

有鑑於此,桃園市砸下800萬經費,率先在地方展開「八合一」動作,委託「神通資訊科技」打造既能互通、也方便統籌管理的智慧平台,前後花了一年半磨合,讓旗下8座廠區不再各自為政。以後新落成的水資源處理中心也可共用,無須重覆投入資訊建置費用。

來到大漢溪旁的大溪廠,一旁就是知名的月眉濕地生態公園。員工打開行動巡檢APP、一一輸入數據,智慧水資源雲端平台立刻看得到最新資訊,不但省下主管查勤的麻煩,也大幅縮短了訊息傳遞和內部溝通時間。

沒有這套系統之前,過去要巡完整座廠,檢查沉澱池、生物處理、紫外線殺菌、污泥處理等諸多設備,可能得花1~2小時,回辦公室key in數據,還要列印一堆報表備查,現在不僅省事許多,估計每月可節省2400張用紙。

除了幫助廠區日常操作,以後各級主管或中央部會調閱資料,只要連上雲端就一目了然。

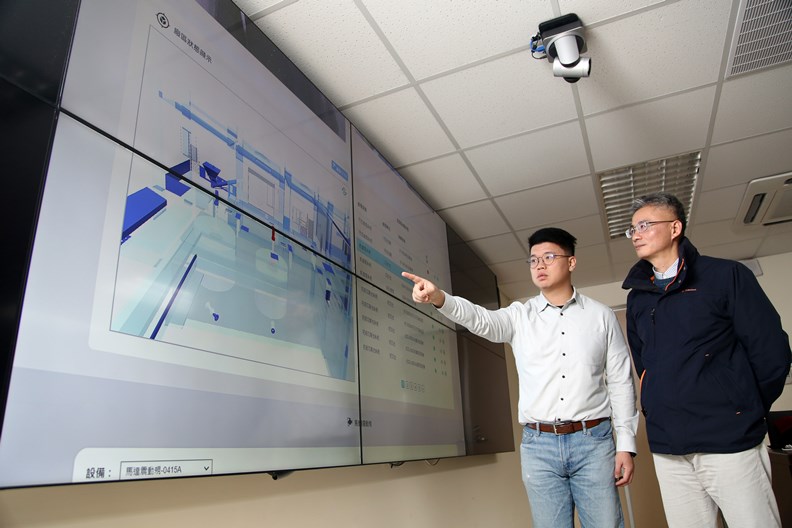

現在坐在市區的辦公室裡,就可看到各廠即時的運作畫面,過濾出來的水質成分和逕流狀況如何,跟第一線同仁即時溝通。「不然以前開車到山上的復興廠,大概就要一個鐘頭,」水務局污水管理科股長葉柏緯苦笑。

這套全國首創的系統,除了想提升管理效率,還打算藉此降低日後維運成本。

神通資訊資深經理宋淳伍舉例,過去要檢驗水質,若非依賴老師傅長年累積的直覺,要不就得跑現場採檢,拿回實驗室等報告。現在透過感應標籤和CCTV監控,能將即時資訊回傳雲端平台,大幅減少人力及時間的耗損。

當然,實驗室做的採檢數據還是最專業、可信。但水務聯網(IOT)即時感測資訊不但能優化日常管理,還能預知異常狀況,延長設備壽命。員工瀏覽視覺化的「廠務儀表板」,針對紅色跟黃色的異常資訊處理,就能提前發現可能的故障,尤其鼓風機、發電機等重要設備,只要一有狀況,整座汙水廠就可能停擺。

更長遠的目的,是建立本土應用大數據。

掌管一座污水處理廠,沒有想像中容易。有成千上萬種器材和閥件,不同的水質處理流程。哪裡出問題?何時該維修?為何效能不如預期?眾多疑問,過去都仰賴廠商到場勘查、維修,使政府難以估算成本跟備料。

「以前真的只能聽委外廠商講什麼、就做什麼,」李金靖坦承。

更重要的是,目前台灣採用的6種污水處理流程,技術多源自國外。常因氣候和水質條件差異,發生原廠資料跟本地情形不符的問題。

李金靖多次強調,「國外數據只能參考,我們必須建立本土資料庫!」

今後雲端平台上累積的大量數據,除了可以好好分析、研究,找出本地應用的均值和基線,還能作為水務人員技能傳承的實戰密笈。

在水情吃緊的當下,桃園已在水情智慧管理方面領先一步,這樣的經驗值得相關單位參考,大家一起幫台灣把水管好。

*本專題企劃與「台灣智慧城市產業聯盟」共同合作