「國境之南」的屏東今年被CDP評為A級城市

「國境之南」的屏東今年被CDP評為A級城市 早在2019年,台北、新北、桃園、台中、台南和高雄等六都,便全部擠身 CDP 評價的「A級」城市,當時在8個入選的東亞城市裡佔了6名。今年儘管北、高未入選,卻多了屏東縣,因此台灣入選數量仍是東亞最多的5個(新北、桃園、台中、台南、屏東)。

然而,這番亮眼的評比成績,是否可作為台灣城市參與全球「向零競逐」(Race to Zero) 氣候行動的基礎?仍需進一步理解CDP的評比意涵,及台灣城市當前的氣候治理架構。

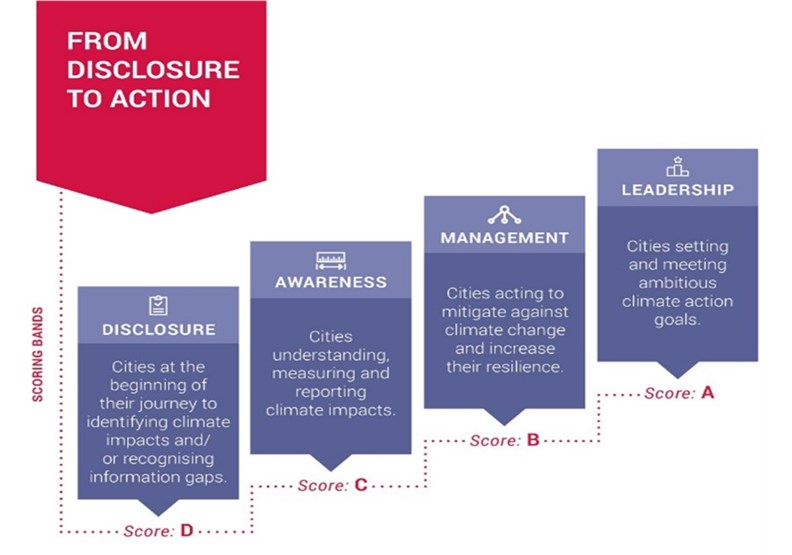

參加CDP評比的城市涵蓋全球,皆為自由參賽。CDP設計了一套問卷,以城市氣候因應方案的詳細程度和整體性計分,並將表現分為A至D級,且公開A級城市名單,鼓勵這些城市在氣候行動的領導力。

所謂A級城市,是指該城市在減緩或調適面向上都有最佳表現,不僅設定了具野心且實際的目標,更有具體進展。今年參與的近600座城市裡,便有88座城市被評為A級。

2020年的CDP城市問卷共有11題,填寫得越詳細、越正向,分數就越高。參與城市收到評分回饋時,也能藉此得知本身在調適或減緩等表現上的不足,作為後續政策調整的建議。

話說回來,城市在國際評比上受到矚目,固然可喜,但對台灣整體減碳有何實質意義?

檢視台灣現行的氣候治理架構,中央政府規範各縣市須定期提出溫室氣體管制執行方案,內容包含:現況分析、方案目標、推動期程、推動策略(包括主協辦機關及經費編列)、預期效益及管考機制等。

環保署也會藉由「地方環保機關因應氣候變遷行動績效評比原則」,促使各縣市提出更積極的執行方案,評估依據包括是否有跨局處運作平台的召集人層級、方案內容是否因地制宜、具成本有效性等。

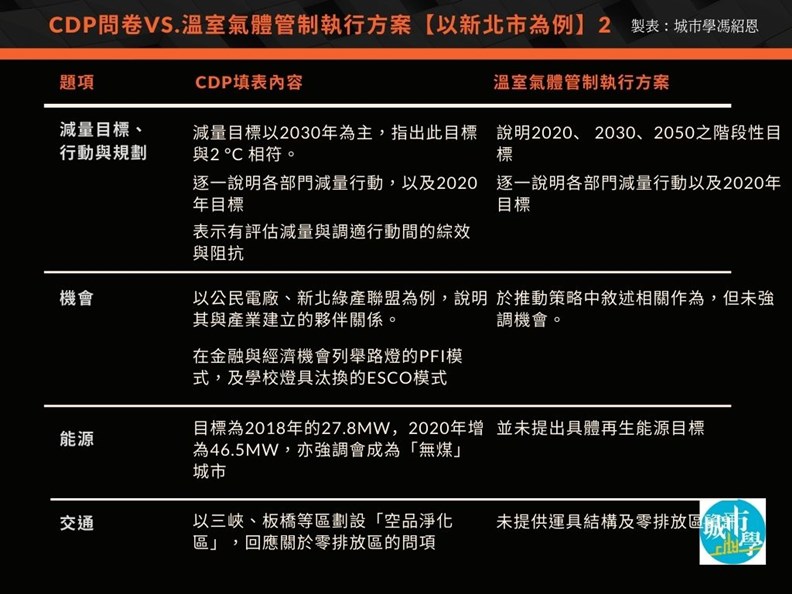

不過,相較於CDP評比原則,台灣在範疇與強度上尚有落差,如欠缺調適面向、未引導城市思考可創造的機會、未以積極的再生能源與公共運輸目標為衡量指標等。

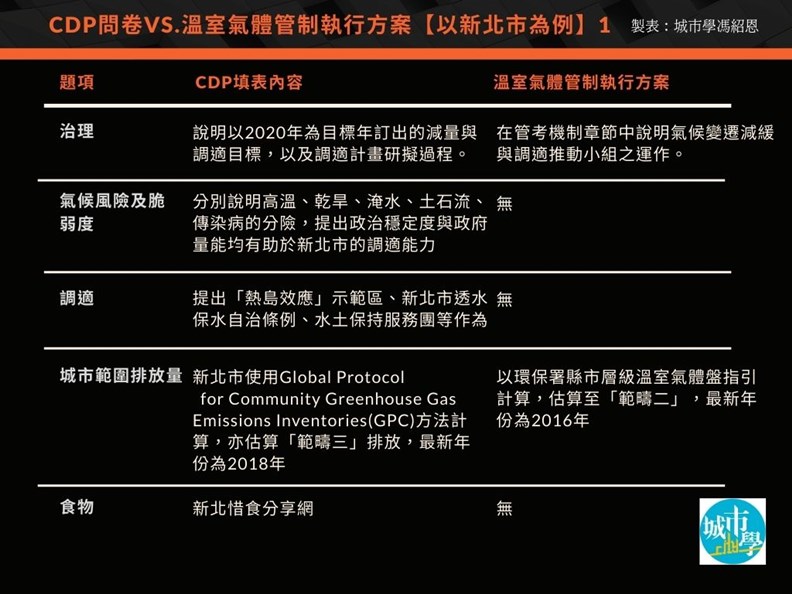

以這兩年(2019~20)連續獲選A級的新北市為例,讓我們對照該城市的官方執行方案及CDP評比項目,可發現兩者有大部分重疊。

最不同之處在於,雖然減量目標相同,但在溫室氣體排放量的計算與執行方案中,新北市用的計算方式與CDP問卷不同。

在回報中央的執行方案中,新北市僅針對各部門減量策略進行研擬,並無提出各部門預期減排量。但CDP「減少排放量」題項的減量行動(mitigation actions),則需填寫預期減排量。此外,執行方案較側重減碳,調適面向的比重較小,亦無分析氣候風險及城市脆弱度。

在CDP榜單揭曉一週後,新北市隨即簽署「綠色和平」發起的氣候緊急宣言,彰顯「2030氣候願景」及成為氣候行動領頭羊的決心。

不過,同列A級城市的韓國首爾,早就宣示了2050年達實質零碳排目標,並提出2050年設置5GW太陽光電、放眼2040年的長期節能目標、及淨零耗能建築等推動計畫,新北市在減碳及能源轉型的推動上,仍有極大進步空間。

除了新北,其他同列A級的台灣城市,也應進一步向市民說明後續氣候行動的規劃,如此才算符合CDP氣候績效評等的精神。

對於無法加入聯合國,難以正式參與國際氣候會談的台灣而言,城市層級的積極參與,亦可表現台灣對氣候政策的重視。過去四年,美國在國際場合裡,即是以加州、紐約、波士頓、休士頓等地方政府及企業集結的We are Still In聯盟,積極參與各項活動。

當前,台灣已有11個縣市加入地方政府永續發展理事會(ICLEI),又有5個縣市入選CDP評價A級城市,若能持續強化「提升縣市減碳承諾與行動」「倡議中央政府推動2050淨零排碳目標」「統整國際評等與國內城市氣候治理架構」等三方面作為,大可提升以城市氣候外交突破國際困境的機會。