圖片提供:綠色公民行動聯盟

圖片提供:綠色公民行動聯盟 其實,在7月23日刷新史上最高用量記錄前,稍早的7月15日,台電公司才剛發表新聞稿,宣告歷年用電量排名榜前10名,有6名出現在今年,如今,這份榜單顯然又要重寫了。

對此,由20多個環保團體組成的「能源轉型推動聯盟」召開記者會,呼籲中央政府儘速提出地方節電的後續計畫,並且提升各縣市的節電權責,將地方能源治理經費納入第二階段「前瞻計畫」(4年4200億元)。

事實上,2015年開始啟動的地方能源治理計畫,如今已看見初步成效。

攤開2015~2019年資料,發現全台「每戶每月平均用電量」從575度降至553度,平均節電率達3.68%,明顯優於2012~2014年、計畫未上路前的0.79%。

包括金門縣(11.81%)、新竹市(6.86%)、苗栗縣(6.21%)等縣市,都有超越同儕的優異節電表現。

假使只看每年用電最凶的夏季7~9月,2019年住商部門每戶每月平均用電更比2015年下降了5.71%。「綠色公民行動聯盟」專員魏揚建議,中央政府若能持續提供經費與行政資源,對往後緩解夏季尖峰將有更多貢獻。

2015年,行政院首次推出一年30億元的「自己的電自己省」智慧節電計畫,政黨輪替後,2018年再提供三年73億元的縣市共推節電行動,但實施經費將於今年到期,目前熱烈討論的第二階段前瞻經費,卻無對此討論或有延續動作,讓環保團體相當擔憂,好不容易燒起來的地方節能火苗,又要熄滅。

「媽媽監督核電廠聯盟」祕書長楊順美疾呼,這幾年因為有編列經費和工研院專業團隊的協助,不少縣市才能發展亮點政策,希望政府將能源治理經費納入前瞻計畫第二階段,繼續強化地方節能的成果。

成立來,能源轉型推動聯盟做過兩次「縣市能源政策評比」,發現不少縣市都有長足進步。

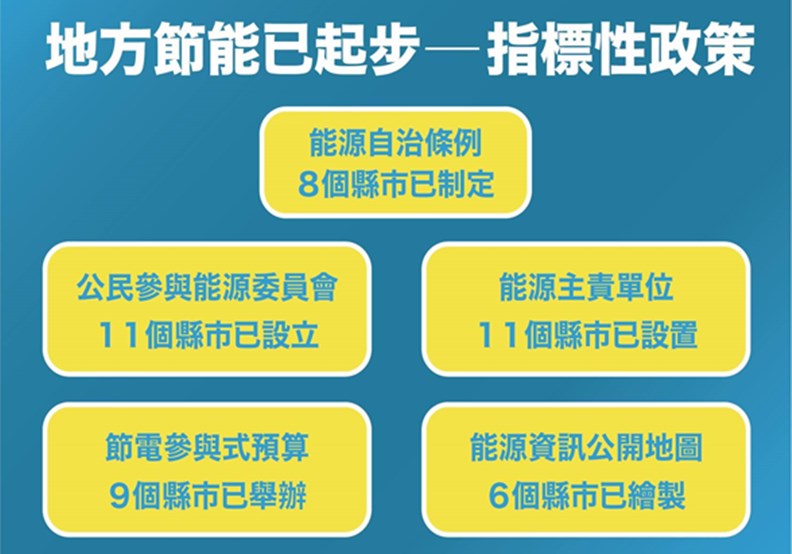

「地球公民基金會」主任蔡卉荀觀察,過去,多數縣市都認為能源是中央部會的事,如今有半數設置「公民參與能源委員會」與「能源主責單位」,9個縣市曾推動「節電參與式預算」,並開發因地制宜的計畫,如新北市研究都市熱島現象、宜蘭和雲林將綠能結合公益、嘉義市和新竹縣推動屋頂型太陽光電。

「這些重要的能源基礎建設不會立竿見影,卻是地方能源治理是否成功的關鍵!」她強調。

然而,未來地方政府要繼續提升能源治理績效,從資料、經費、到人才,仍需中央支持。

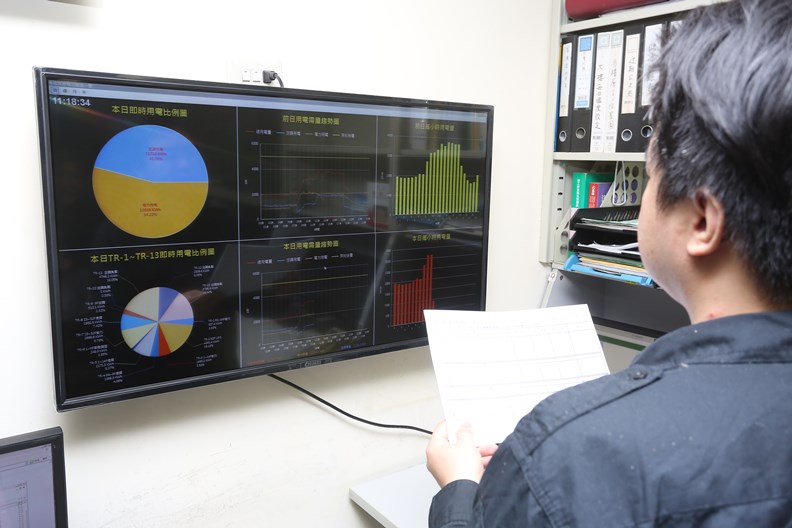

以往,地方承辦人員研擬節電計畫時,首先碰到的問題就是資料不齊全,這方面亟需修訂法規、避開個資疑慮,才能要求台電提供更詳細的用電資料和歷史數據。

其次,目前仍有半數縣市缺乏常設性的能源主責單位,一旦中央不再挹注經費,過去累積的節能成果和推動事項,恐怕也無以為繼。

最後是專業人才的培養,過去5年因為有節電計畫在跑,能源局與工研院等智庫單位舉辦了許多培訓活動,還到各縣市進行交流及培力營,這些身處第一線的基層公務員和承辦人員,才是推動地方能源治理的要角。

這幾年,能源議題鬧得風風火火,中央和地方互槓的狀況也屢見不鮮,最新例子就是多次攻佔媒體版面的「中火」(臺中火力發電廠)!

「爭好氣聯盟」發言人石毓菁解釋,台中市其實在2018~2019年的住商節電比率,高居六都之首。可是,一旦加上「工業部門」的用電量,節電率立刻掉到全台倒數第三!

顯見,當台中締造亮眼的招商成績、成為台商回流的鮭魚返鄉首選時,也得同步加強工業節能,要求廠商導入能源管理系統,或自建一定比率的綠能發電裝置,才不會拖垮辛苦累積的節能績效。儘管,此刻工業用電仍屬經濟部管轄範圍,但不少地方政府已感受到壓力,希望接觸更關鍵的耗能大戶。

在台灣邁向能源轉型的當口,中央與地方應在能源治理上同心協力,開源與節流並重,方能事半功倍,而非老是爭執中火和校園裝冷氣等末端細節,卻忽略了最基本的節能。

※能源轉型推動聯盟:2015年7月組成,成員包括:綠色公民行動聯盟、地球公民基金會(高雄、臺北、花東辦公室)、新北市永和社區大學、新北市蘆荻社區大學、台灣環境保護聯盟、台灣再生能源推動聯盟、荒野保護協會、苗栗縣自然生態學會、主婦聯盟環境保護基金會(總會、台中分會)、媽媽監督核電廠聯盟、翻轉嘉義工作隊、台南市社區大學、台南新芽協會、台東廢核反核廢聯盟、宜蘭月見學習農園、環境保護聯盟屏東分會、看守台灣協會、彰化縣環境保護聯盟、 野薑花公民協會、350.org、綠色和平、爭好氣聯盟、公民自主發電行動聯盟。