環顧Open House Taipei打開的70多個精彩空間,城市學推薦幾個主題路線。針對近年如火如荼的「都市更新」,走訪以下幾個景點,讓你看見都市更新的過去、現在和未來。

來到知名的「南機場」夜市,半世紀前,這裡興建了台北最早的一批現代化住宅,如今卻成為城市裡老化程度最高、弱勢族群最多的社區之一,也是政府策動都市更新的指標地點。

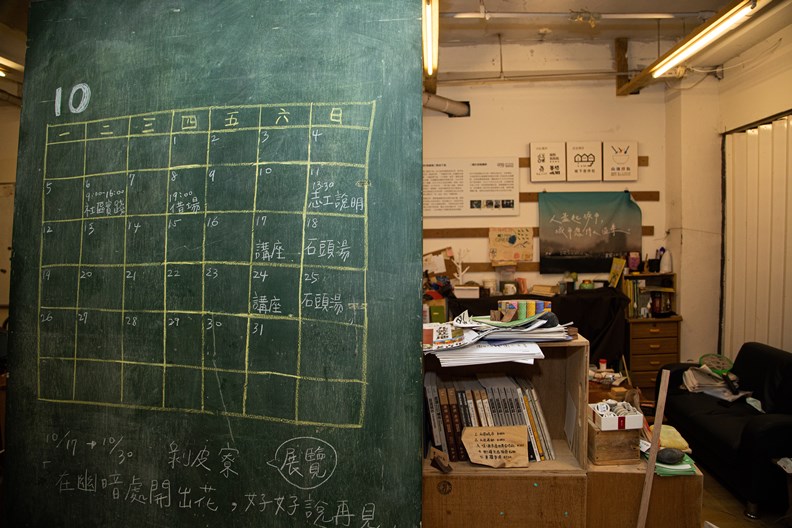

隔著中華路和夜市遙望的忠恕社區,地下室卻有百花齊放的有趣空間。包括:南機拌飯、綠點點點、人生百味等活躍組織,都齊聚在此,每週舉辦不同的社區活動和共享課程。

帶領推動的「綠點點點點」成員黃芳惠打趣說:「我們年紀比較大,負責帶小朋友進入社區,去實驗一些社會經濟題材。」

由於特殊的下凹式中庭設計,巨大天井引入很好的自然採光,讓地下一樓構成相當多元的奇特空間,形成別有洞天的地方紋理。

過去,這裡曾是聚集上百攤的傳統市集,可惜隨著人口凋零和年久失修,2015年結束經營後,一度變成堆積雜物的社區陰暗角落,諾大的400多坪空間,亟需導入新的活化方法。

透過臺北市都更處發起的「Open Green打開綠生活」計畫,邀請民眾提案改造城市裡的閒置空間,這幾年在多個組織加入下,陰暗陳舊的忠恕社區地下室得以改頭換面,如今有社區聚會的共用廚房、木工手作坊、物資再生課程、二手市集,還能放電影、辦講座、甚至有共同辦公室,有次還擠進幾百人參與活動,讓街坊感受到暌違多年的人氣。

事實上,師大附近的「古風小白屋」、新店溪畔的「河神的丸子」、大同區的「小柴屋」,都是綠點點點點推動的空間活化點子。

或許,這裡沒有一般商業空間那樣井然有序,也無明顯的空間疆界和觀看路線,卻多了份隨性和溫馨感,彷彿一個處處充滿驚喜的「文化菜市場」。經由不刻意的拜訪,你會發現,都市更新絕非只有打掉重蓋一途,透過在地居民和年輕新血的摸索,也能發掘許多想法。

「空間就是要整理跟活用,過程很辛苦,但我們看到了很多可能性!」黃芳惠笑著說,希望透過這次Open House Taipei的開放活動,創造更多美好的相遇。

位於大同區公所旁的蘭州斯文里公辦都更專案工作站,是台北市都更中心6個駐點辦公室之一,可是,這裡的推動難度卻被市長柯文哲比喻為「最困難!」還是他2014年宣布參選市長時,第一個拜會的都更推動點。

斯文里的都更想法由來已久,最早可回溯到陳水扁還在當市長的1990年代,由於產權複雜、加上松機航高限制、增額容積有限,使得建商投入意願低落,得由政府出面主導。

直到2015年,市府重新啟動公辦整宅都更,隔年成立駐點工作站,派專人深耕、整合社區意見。台北市都更處科長胡如君回憶,團隊在這邊開過上百場說明會,好不容易才慢慢凝聚住戶共識,讓三期工程在2018年開工,開始拆除年逾50歲、已不堪使用的老舊住宅,二期計畫也在今年進入法定審議程序。

沿著樹德公園漫步,你可以透過社區小旅行的導覽行程,瞭解附近鄰里的歷史脈絡,察覺隱藏在社區各處的高密度廟宇。之後再進入都更工作站辦公室,觀賞未來落成的樣品屋、最新執行進度、還有同仁的推動心得。

蹲點多年的專案規劃師羅皓群解釋,蘭州街這一帶俗稱「豬屠口」,日治時代就是台北的肉品交易中心,雖和富裕的大稻埕相隔不遠,卻展現截然不同的常民生活樣貌,聚集了許多中南部來的新移民和平價住宅。

經過多年歲月的洗禮,許多居民都很期待都更來改善家園,曾有街坊戲稱,她都從美少女等到變成「資深美少女」了,都更卻仍未完成。

實際深入巷弄,不難發現,多年前建造的並排建築,許多房舍如今都變得老舊、陰暗,而過多的違法增建和外推空間,更讓公共空間和通行廊道不敷使用,形成消防和救災上的障礙。再不改建,在人口老化潮流的步步逼近下,只會離「宜居」愈來愈遠。

事實上,這件都更案的模式很接近「社區營造」,不僅公部門參與度高,更注重硬體外的軟體面和地方互動。想理解都更議題的人、地方文史愛好者、或同在公門修行的政策執行者,都應該來這好好交流。

就像胡如君說的:「我們的目的絕不是拆除重建;而是凝聚社區共識!」

為遏止高房價民怨,近年政府不斷加快興建社會住宅,希望滿足青年族群和弱勢戶的需求。

可是當公宅興建、啟用時,又常成為左鄰右舍的社區嫌惡設施,尤其在寸土寸金的「天龍國」。這次Open House Taipei經過接洽,將特地打開萬華青年社宅的大門,讓外界進去探索一番,拋下那副有色眼鏡。

大清早沿著青年公園一路往河岸走,許多街坊和老人家都在這運動、談天,靠近水門時,眼前出現兩棟外型繽紛的住宅大樓,這裡原是國防部老舊眷舍,2018年底改建成「只租不賣」的青年社會住宅,273戶首次招租,便吸引近4500戶爆量申請,成為一時熱聞。

經過九典聯合建築師事務所的設計,基地面積超過4000平方公尺的萬華社宅,分為18及14層樓的A、B兩棟,分別以藍綠和橘黃配色,呼應附近的公園、水岸等自然景致,以及艋舺老街的歷史意象,不僅不會擋住彼此視野,建築立面更彷彿一格格鮮豔相框。

台北市都發局住宅服務科股長范峻崇解釋,新一代社會住宅很注重美學設計和開放空間,沒有以前的圍牆,還設置托嬰中心、活動教室、屋頂花園等公共設施,希望更融入周遭社區。

儘管離捷運有段距離,但這裡附近有7線公車,還享水岸第一排、遠眺101的奢華視野,加上學區完整及豐富生活機能,果然一推出就超級搶手,幾乎都是租滿的狀況。

除了最新的建築設計和軟硬體設施,社會住宅更強調「有溫度的入住」。

走上屋頂,放眼望去除了優美河岸、城市天際線,還有一塊塊開心農場,不少住戶都在悠閒地栽種、聊天、賞景,相當紓壓。「除了烤肉不行,其他應該都OK!」范峻崇笑說。

時至今日,社會住宅早非外界想像地那般平價庸俗、更非治安死角,這邊只有30%戶數保留給弱勢,5~7%提供青年提案做社區營造。

趁著這次活動,萬華青年社宅不但開放參觀,11/28還會舉辦多場社區活動,且在滿租的狀況下,隔天(11/29)更有住戶將打開家門、讓大家一窺究竟喔!