因破壞水獺棲地,烈嶼清遠湖水環境改善計畫(第一期)抱回爛蘋果獎。圖片提供:台灣河溪網

因破壞水獺棲地,烈嶼清遠湖水環境改善計畫(第一期)抱回爛蘋果獎。圖片提供:台灣河溪網 台灣河溪網召集人、台北大學都市計劃研究所副教授廖桂賢表示,舉辦「全國水環境改善計畫金、爛蘋果獎」評選的目的,一方面希望透過好的案件來彰顯成就,另一方面,希望透過指出不當的案例,督促水利署檢討問題,找出亂象原因並改進。

「台灣河溪網」由關心河川溪流保育的民間人士組成,去年起率先督促「全國水環境改善計畫」,開啟了第一屆「全國水環境改善計畫金、爛蘋果獎」。

今年再度辦理第二屆評選,從5月到8月與在地團體自籌經費,針對2017年核定、2020年5月前完工的第一、二批「全國水環境改善計畫」,花了14天走訪15個縣市,評選48件計畫,累計近27個公民團體與個人參與現勘。

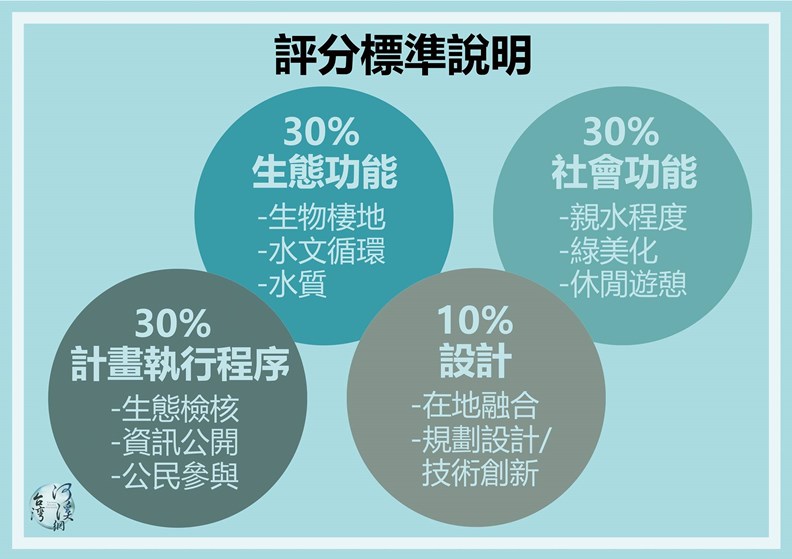

評分標準分為「生態功能改善」(佔30%)、「社會功能」(30%)、「計畫執行程序」(30%)、「設計」(10%)四大面向,得分最高分者為金蘋果,最低者為爛蘋果。

相較於去年評選23件案件(均為第一批次),總分負分為5件,今年評選48件件只有3件負分。此外,去年僅1/4(26%)案件有生態功能改善效果,今年有將近半數(46%)達到,顯示愈來越多案件著眼生態功能,不僅是休閒遊憩。不過,今年仍有四成(40%)、22個案件造成生態功能劣化,令人痛心。

本屆總分為負分的「爛蘋果」得主有三件,包括金門縣的「金沙溪流域水環境改善計畫」與「烈嶼清遠湖水環境改善計畫」,以及苗栗縣的「西湖溪整體環境營造銅鑼段」,表示不但沒有改善,還破壞水環境。

長期研究水獺生態的台大生態學與演化生物學研究所教授李玲玲表示,「金沙溪流域水環境改善計畫」執行前,已知金沙溪沿線是水獺的活動熱區,也是大鱗梅氏鯿(Metzia mesembrinum)最重要的棲地。然而,工程單位卻不顧多位專家顧問明確提醒該溪的生態關注區域及相關保育措施建議,仍大開大挖、巨幅擾動水道,清除溪岸自然植被,取而代之的是陡直的水泥護岸,破壞原有棲地生態。

「烈嶼清遠湖水環境改善計畫」則在設計、施工階段都沒有考慮濕地特性,破壞濕地品質,包括在施工過程中放空湖水、大肆開挖湖底,以棄土填埋原本湖池作為他用,移除既有樹群,護岸水泥化,岸邊甚至貼上磁磚等。苗栗「西湖溪整體環境營造銅鑼段」計畫,則是利用高灘地興建了三公里長的自行車道。

對此,台灣生態學會理事長、台灣石虎保育協會理事王豫煌表示,西湖溪銅鑼段原本的濱溪地帶為石虎及其他野生動物可利用的棲地,自行車道的興建破壞了濱溪植被的生長空間,寬直的防汛道路與自行車道,對野生動物在棲地間的移動造成了嚴重的阻礙。

本屆金蘋果得主,河川類為台南市的「鹽水區月津港水環境改善計畫」,海岸類則為高雄市彌陀區的「彌陀漁港水環境改善計畫」。

「鹽水區月津港水環境改善計畫」包含水域清疏、應雨水與家庭污水分離處理。月津港除了銜接橋梁的護岸較陡,其它皆改善成1:3較緩的草坡護岸,坡腳以石頭蛇籠保護後,再覆土與植生,可作為昆蟲及其它生物棲地。兩側護岸僅修護舊步道舖面,旁以淺溝收集雨水後再排入水域,未增加水泥鋪面。

「彌陀漁港水環境改善計畫」則以航道內疏濬海砂放置於南側,並以砂腸袋防止再流失,營造海水自由交換的淺水域,提供魚類等生物棲息。沙灘上除有涼亭供長者休憩,亦以漁業資源文化打造一座磨石子溜滑梯,於淺水域上打造一座蜿蜒步道,供民眾接近淺水域。

台南社大研究員吳仁邦表示,此兩案件獲金蘋果獎,是因為計畫內容皆以改善生態環境為優先,且仍能提升水環境之社會功能,並有完整的公民參與所形成的共識。

除評分項目,台灣河溪網指「全國水環境改善計畫」仍有許多「亂象」,包括植栽引入外來入侵種、建築物拉皮、充斥自行車道與景觀橋、人工設施破壞自然環境、不必要之裝飾與遊憩設施、與大量增加不透水硬舖面。

全國社區大學促進會秘書長楊志彬指出,過去四年「全國水環境改善計畫」編列了2.27億的縣市輔導顧問團委辦計畫經費。但是,多數縣市的輔導顧問團並未協助地方政府落實公共工程生態檢核機制,未產生實質輔導功用,造就了「輔導顧問團還需要被輔導」的荒謬情況。

台灣河溪網也正與水利署進行溝通改善制度,並呼籲未來的前瞻,不要再受各地諸侯的強索,讓前瞻變成「錢瞻」。

立法委員洪申翰提出,未來會要求經濟部針對「完善生態檢核機制」「資訊公開方式改善」「提升公民參與」及「提出水環境空間藍圖規劃」,提出改善作法及藍圖方針,並訂入〈全國水環境改善計畫執行作業注意事項〉,讓前瞻水環境計畫達到治水、淨水、親水一體成效,真正提升台灣各水域生態水質。

本文轉載自2020.10.15「環境資訊中心」,撰稿:鄒敏惠。