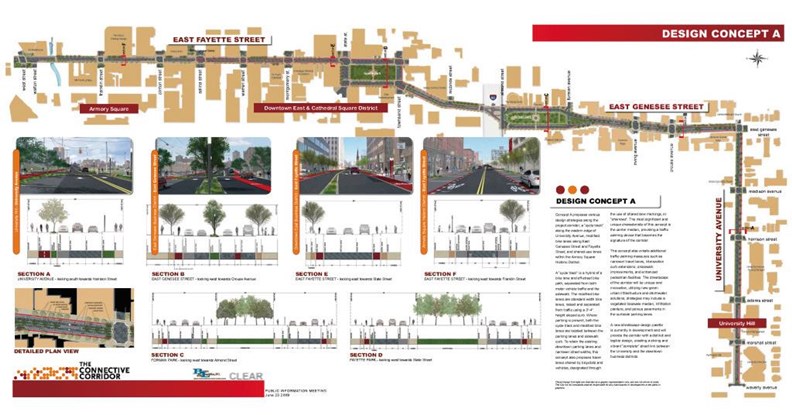

雪城(Syracuse)市中心道路。

雪城(Syracuse)市中心道路。 然而2005年,市中心開始吹起風潮。大眾交通路線擴大、自行車道開通、新商店進駐,最大變化是街道顏色,市區充滿了象徵雪城大學的橘色。這究竟是怎麼回事?

讓這座都市再生的主角,正是雪城大學!第一個工程就是設計學院的搬遷,學校買下市中心西端的倉庫重新改建,讓負責推動的設計學院,搬到距離現場更近的地方。

雪城大學和市政府從2005年開始合作,投入近4700萬美元預算改建大樓和街道,十年之間,改建的大樓有55棟,一下子便抓住眾人視線的橘色都市景觀,便是努力的成果。

建築和街道再生之外,2006開通往返校園和市區的公車路線,人行道和自行車道依序開通,也多了美麗的行道樹和路燈。成果不僅止於外觀,市區流動人口增加,公園、藝廊、餐廳等寧適設施增加,新企業也開始入駐。

市政府終極目標是復原產業。直至1950年為止,雪城都是美國首屈一指的工業都市,GE(奇異)的國防工廠、最大冷氣商「開利」(Carrier)、打字機企業 Smith Corona 等雇用數萬勞工的企業,都在這裡。但和其他工業都市一樣,雪城也難逃沒落命運。

雪上加霜的是,支撐地區的基礎也崩潰了。中產階級大舉遷移到郊外,城市也因高速公路的建設而四分五裂。時間一久,市區淪落為低所得階級居住的貧民窟。

1960年代後,雪城也曾嘗試都市再生,蓋高速公路便是為了復甦經濟。一直靜觀的雪城大學到了2000年代中期發生改變,年輕族群逐漸意識到地區共同體和都市文化的重要。

2005年就任的校長南西.康托爾(Nancy Cantor)相當關注大學的社會參與,在伊利諾(University of Illinois)、羅格斯(Rutgers University)等校時,也積極推動地區開發。

雪城並非例外,不少再生成功的工業都市都和雪城一樣,以地區大學為槓桿,扶植教育和醫療,並引進新產業。2013年《大西洋》雜誌(The Atlantic)提出有趣主張──大學掌握了美國工業都市的命運。作家賈斯汀.波普(Justin Pope)更提問:「如果底特律有名門大學,是否都市的命運會有所不同?」

都市再生專家把焦點放在大學,因為校園和醫院不僅能創造工作,還能透過註冊費、醫療費、研究費貢獻經濟。以大學為中心的都市再生代表就是匹茲堡,完全擺脫1950年代的「鋼鐵都市」形象,脫胎換骨成為保健、生技與 IT,2009年還被選為美國最宜居都市。

匹茲堡的軟體、生技發展基礎,是匹茲堡大學的研究。附設醫院年營收不僅破百億美元,還雇用5.4萬名員工。卡內基美隆大學也有高水準的計算機工程,扶植超過170間企業。

韓國的工業都市也正面臨「後工業」危機。可是,韓國大學並未把自己當成地區大學。若想解決這個問題,政府必須強化大學的地區整體性,支援以其為中心的產學合作和創業支援,別再只把大學當作教育機構。

雖然聽起來很矛盾,但應該最先站出來活用大學的都市,就是首爾!

首爾於2016年結合大學人才和大學街文化,開始打造扶植新興經濟的「校園鎮」(campus town)。轄區52所大學裡,以高麗大學的「安岩洞創業文化校園城」為示範,被選中的大學。3年間可獲得6~30億韓元的預算,推行大學和四周區域所需事業,如創業諮詢、強化地區共同體、改善步行環境等。

目前進行的大學街都市再生事業,最受矚目的是「新村」。新村的青年文化和時尚,自1990年轉移到弘大,而依照雪城模式來看,最適合引領新村商圈再生的是延世大學。若新村持續落後,也無法保障大學未來,延世若意識到這點,應該站出來主導都市再生。

雖然規模小,但梨花女大2016年透過中小企業廳的傳統市場支援事業,成功推動正門前巷弄商圈的再生。租下巷弄內閒置商店,支援學生創業,讓「梨花女大五十二號街」進駐了獨特且有個性的店舖。

大學成為都市和地區開發的主體,原因很簡單,因為知識、人才、文化等核心資源,全都聚集在大學。能和大學合作、帶領產業創新的都市,才有辦法開啟以地區為重心的時代。