整聊師的任務,主要是到府居家收納服務與教學,聽來簡單,但經常任務艱鉅。

一位整聊師分享,有次踏進客戶家門,看見滿坑滿谷的衣物和物品,他陪客戶將所有東西拿出來檢視,依使用情境分類,依序將不要的東西清走後,把平常少用的包包、季節性用品和日常消耗品分類、歸位。最後清出了紀念品區,上方擺放著女兒們得獎的獎盃,完畢後,獎盃在光線照射下耀眼發亮。

換個場景,2月週末,某個台北市的大教室。「這個要留?不留?這是文具,還是玩具?如果這是紀念品,要收藏還是展示?擺在什麼動線?」一群學員和老師七嘴八舌地討論,周遭是一堆大型整理袋、收納箱和膠帶。

這裡正在進行整聊師的初級培訓認證課程。實作環節中,老師帶著學員們用工具模擬整理,也分享自己執業的經驗。專業整理師到現場必須在有限時間內,既兼顧整理效率,也要迅速抓到案主需求,兼顧視覺美感,更重要的是,讓客人找回理想中的生活。

這套培訓課程,來自一家成立三年的新創公司「居家整聊室」,迄今累積服務超過500個家,客層主力為有0至14歲孩童的家庭,企業辦公室及一般個人及家庭戶。

當客人上門,客服會先了解基本情況,如空間大小,再大致掌握物品數量、家中成員數和生活習慣,按照案件委派適合人選。整聊師兩兩一組親自到現場,藉由溝通對症開出客製化解方,幫客戶找出心靈和行為上的盲點。

2010年,作家山下英子所著的《斷捨離》,風靡日本、並登上當年度熱門十大流行語,強調斷絕不需要的東西,捨棄多餘廢物,脫離對物品的執著的風潮,也席捲台灣。

戴著黑框眼鏡、斯文靦腆的居家整聊室創辦人鄭博元,還在念政治大學研究所的時期,就透過提案獲得創業競賽獎勵。

他曾把3D列印用在舊物改造,舊吉他解剖變成收納盒,或把黑膠變成時鐘,但竟然滯銷。百思費解,乾脆對舊物市集的消費者做問卷,發現多數人家中雜亂,原因有三:一、捨不得丟棄舊物;二、二手交易流程繁瑣,抽不出時間;三、對物品捐贈管道不清楚。

「當家裡愈來愈亂,很多人心有餘而力不足,不知從何下手,就開始冷處理繼續堆,直到受不了!」鄭博元和創業伙伴腦力激盪,決定從替人整理收納開始做,他們在校園BBS以免費作宣傳,結果信箱被2000多封信塞爆。

雖然碰壁,卻也更有信心。鄭博元和同事們積極買書上課,不斷思索、系統化整理學到的知識,累計陸續繳出近50萬元學費。

儘管吸收的多是日本來的理論跟知識,但鄭博元發現台灣的情況更複雜。日本人均物品量約1500件,台灣幾乎是三倍,要在3~6秒判斷去或留,以60分鐘換算,再參酌市場勞動行情和服務價格。每小時800元時薪,是介於整聊師、派遣平台及客戶間,最微妙的平衡。

為此,鄭博元找到一條路,開課把實際案例結合理論,找不同專業背景的整聊師集思廣益,修正出本土版的「整聊師認證」,還因此申請到台北市政府的補助經費。

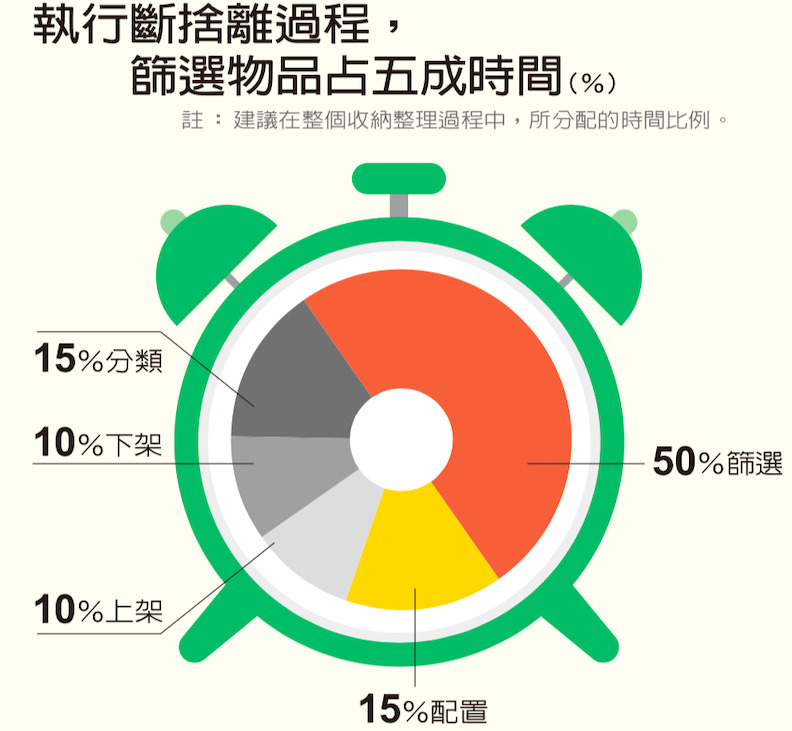

目前認證分為初中高三級,學費4000元起跳,初級包含基本收納知識、篩選流程與配置原則,透過情境式演練實作,可初步應用在日常生活,已培訓超過300位學員;中級著重在溝通和空間設計概念與美學,還要學會畫空間丈量圖;高級班則針對有意創業者。

講師由目前平台合作的整聊師群擔綱,這群人「臥虎藏龍」,有設計師、美編、也有人資背景,更有來自台積電和鴻海的科技業工程師。

如資深整聊師趙敏曾從事室內設計業,以前按照客戶期望裝修,花大錢卻未必符合實際需求。成為整聊師最大不同是,要關注的是人實際居住的生活習慣。讓她最印象深刻的是,和一位心理學背景整聊師合作,幫一位對物品眷戀太深、沒有安全感的男性,把房間地上的雜物清空,找回心靈的輕盈和愉悅。

戲劇系背景、空間設計的資深整聊師陳詩穎,則和搬家公司、迷你倉庫業者開啟異業結盟,「術業有專攻,我們可以當規劃師,然後出建議書。」當客人需要搬家時,他們協助判斷物品去留、收納邏輯,搬家公司負責下架、搬運,迷你倉業者提供家以外的收納及紀念空間,生態系正逐步成形。

居家整聊師會陪客戶檢視買這些紀念品的意義,引導對方改變衝動性購物習慣。若選擇收納。首先找出一個不常用、也不妨礙生活動線的區域來妥善安放。若選擇陳列,可找個適合地方展示,建議每隔一段時間「輪播」創造新鮮感,若捨棄,鼓勵先拍照保存。A:先問自己,還有怦然心動的感覺嗎?

A:整聊師異口同聲表示,儘量不要買!

沒經過思考設計,過多收納品就是雜亂的根源,況且生活動線一旦被影響,很難物歸原處。 先有正確的整理邏輯——「先減後加」「物以類聚」「主題式歸納」,從喜愛度和使用頻率決定去留。比方,在健身房運動的族群,可把需要的水瓶、運動衣物及毛巾,甚至護具分別放在不同房間,不妨創建一個以使用情境為中心,例如運動區,提了就可以走。

A:清楚掌握庫存量和存放空間,建議先開始記錄用量,掌握基本使用情況,遇到促銷折扣期,也能冷靜想究竟需不需要買。藉由一次大規模的整理,把所有物品集中,當空間不夠,慢慢思考,從喜愛度和使用頻率決定去留。