對於立法委員,你有什麼樣的印象?在議會殿堂拍桌怒罵、質詢時對官員拋出很瞎的問題、還是更激烈的打架衝突畫面?

來自大西洋彼岸、在台發展30年的中研院政治所副研究員鮑彤(Nathan F. Batto),不只是最了解台灣國會生態和政治文化的「老外」,他最新的研究議題,更是層出不窮、也常被國外媒體看笑話的「立法院打架」現象。

採訪這天,來到鮑彤的個人研究室,放眼望去除了桌上成疊的資料和書籍,還有多到箱子放不下、充滿各種顏色和黨派的旗幟,牆壁更貼滿各路候選人的海報與口號標語,讓人覺得彷彿走進一個候選人的競選辦公室。這些都是他多年來到處奔波、在第一線實地觀察選情的戰利品。

對鮑彤來說,當年會踏上寶島,純粹是個意外。

1989年,在美國剛大學畢業的鮑彤,原本想到中國研究政治,已買好飛往北京的機票。可是出發前爆發學運,對岸氣氛無比緊張。考量安危,他只好忍痛取消,改來台灣學語言,沒想到一待就是30年。

事後想,其實鮑彤來對了地方。

那時台灣才剛解嚴(1987年),政治環境變動非常劇烈。從1990年發生的「野百合」學運、1992年重啟的第二屆立委選舉、到1996年的首次總統直選,讓台灣成為一個幾乎年年有選舉、政治制度無時無刻都在變的最佳研究場域。對選舉有著濃厚興趣的鮑彤,笑說自己真是來對了,因為對岸根本沒有這麼豐富、有趣、且活生生的素材。

在台蹲點30年,如今鮑彤也成了媒體經常請教的選舉專家和知名學者,但他覺得台灣有許多奇妙的選舉現象,如策略性投票、棄保效應、不同政黨甚至會互相配票等,不但常使備受看好的候選人高票落選,最後結果也經常打臉專業民調預測。而熱鬧滾滾、人聲鼎沸的競選晚會,更是鮑彤最愛參與的嘉年華活動,讓他實地感受原汁原味的台式政治文化之外,還搜刮了一堆有趣戰利品。

至於他最新的研究主題,正是國人對立委最壞的印象來源:「國會衝突」!

過去,有學者蒐集資料發現,全世界多達38個國家都查得到國會暴力記錄與相關報導,台灣、南韓、烏克蘭、土耳其都在榜上名列前茅,算是另類的「台灣第一」。正因為打架次數夠多,讓台灣成為研究這議題的最佳場域。

回溯歷史,1988年民進黨立委朱高正跳上主席台,揮擊當時的立法院長劉闊才,揭開了立法院擂臺賽的簾幕。妙的是,之後竟引起不同黨派的同儕群起效尤,因為不少捲入暴力事件的立委不但成了政治明星,還會把在議會「奮戰」的畫面當成競選海報,而且常連任成功,久而久之,民眾已經見怪不怪。

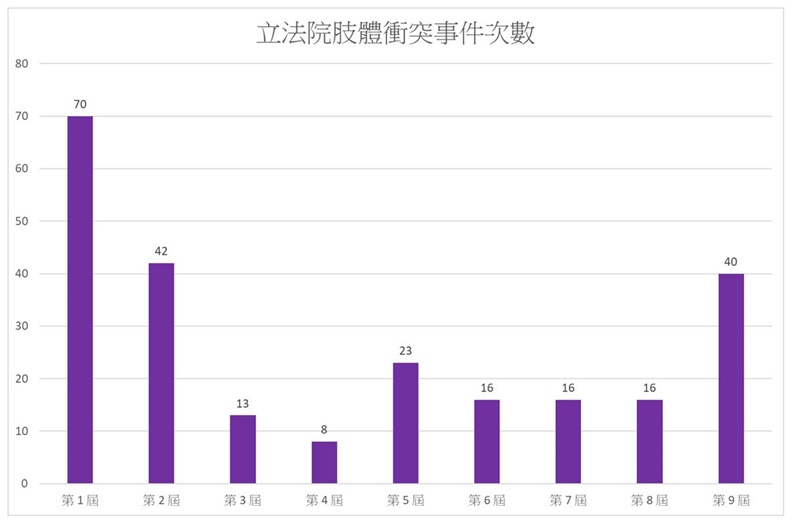

據統計,台灣立法院的暴力發生次數,在前兩屆的立委任期達到最高峰,第三屆(任期1996-1999年)後開始趨緩,但即將結束的第九屆(2016-2020),又出現40次的國會暴力記錄,創下20多年來的新高。

鮑彤分析,國會暴力在許多早期民主化的國家都看得到,美國剛宣布獨立的前幾十年,還有議員在場外進行一對一生死鬥,猶如西部槍戰片的場面。

而台灣早年政治未開放,許多人無法忍受「萬年國會」怪象,反對黨席次也很少,會出現較激烈的抗議手段,其實是可以理解的。

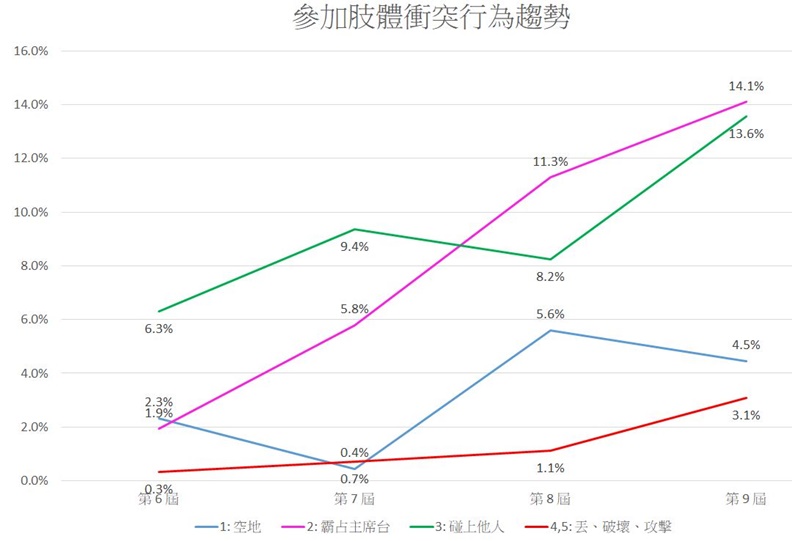

但值得注意的是,當台灣政壇從一黨獨大演化到兩黨對立階段,近年的國會衝突型態,卻從「個人對戰」走向「團體對抗」。從另一份分析國會暴力行為的資料便可明顯看出,「霸佔主席台」是過去四屆增加最快的手段,代表國會衝突開始走向形式化,立委間的單挑和動粗逐漸減少,更像是政黨精心策劃、彼此套好招的一場動員秀。

有次,鮑彤連續看了七小時的國會錄影,赫然發現媒體鏡頭沒拍到的有趣畫面,一位剛脫離主戰場的立委,看到桌上有顆橘子,就隨手拿來吃,還撥了幾片給不同陣營的同儕,感情似乎好得很。也難怪立委諸公們不時被媒體抓到「鏡頭前下重手、鏡頭外手牽手」的弔詭畫面。

他好奇,儘管在許多調查裡,民眾都表示對立委的暴力行為反感,但這群博得媒體版面的立委,又常在選戰中得利,國會暴力究竟是高明的政治行銷術?還是代表國會運作的失能?

事實上,南韓也曾發生嚴重的國會暴力事件,榔頭、電鋸、滅火器都用上了,震驚社會大眾後,南韓國會啟動一連串改革,一方面提高懲戒罰則,同時增加少數黨的杯葛機制,便大幅減少發生頻率。

雖然「立委打架」不是什麼值得驕傲的台灣之光,但採訪尾聲,鮑彤莞爾地說,比起美國兩黨互不來往、完全無法溝通的極度對立狀態,台灣這種懂得協商、套招的國會運作模式,已經好上許多了。

嗯,這應該也算是種「美式幽默」吧!