圖/花蓮太魯閣國家公園九曲洞一景。取自Unsplash。攝影者Rain Liu。(示意圖)

圖/花蓮太魯閣國家公園九曲洞一景。取自Unsplash。攝影者Rain Liu。(示意圖) 2024年4月3日,花蓮規模7.2的強震撼動全台,不僅國人心有餘悸,位處震央的東華大學校園也留有地牛翻身造成的痕跡。但正因天災無常,東華大學校長徐輝明和師生迎接記者一行人時,神情明顯多了一股堅韌的態度,充分展現出地方大學與大自然共處的從容,以及向遼闊山海求學的智慧。

「以國立學校而言,東華學生不一定拔尖,可一定知道自己要什麼!」徐輝明懇切說道。在他眼中,選擇用人生黃金4年感受花蓮好山好水好學校的年輕人,不僅懷抱自由求學的態度,青睞於東華的跨域學制,其實也對人生規劃更加重視,希望透過深耕地方、深入社區的產官學實務合作經驗,替未來就業奠定方向,打下專業跨界的厚實基礎。

循此,徐輝明難掩自豪地表示,東華2007年獨領全台,引入歐美大學的學程化課程,無疑是學生在院基礎、系核心學程大原則下,藉雙主修或輔系及專業選修和通識課程,找到生命真正熱情所在的關鍵。

因為學生興致勃發的學習,才能達到快樂且綿長的終身學習成效,並因跨系課程擦出的綜效火花,激發過往自己也意想不到的斜槓競爭力。

好比東華洄瀾學院下的縱谷跨域書院學士學位學程主任陳怡廷就分享自身觀察,指出不分系學生並非大眾所想,各科成績均衡開展,他們各自有鮮明天賦與興趣,偏科表現過人,且鑽研熱愛的領域時,好奇心和舉一反三的積極應用思維,著實令人驚艷。

故學校更能擔任輔助一角,依據特殊選才、個人申請或通過入學測驗的高中職生屬性,為其規劃專屬的學涯地圖,幫助青年在校內7大專科學院中,達成適性揚才的效果。

而此時徐輝明聽了亦欣慰表示,東華開放的學程設計,除了讓學生能在安全的學習框架內擁有最大選擇權,多年來也屢獲教育界的肯定,輔系績效不僅名列全國前3,在國際也展現十足影響力,無論是《泰晤士》或《QS》等世界大學排名,東華皆居於台灣前10,彰顯出蒙特梭利般的教育理念,以及緊跟世界辦學潮流的宏觀視野。

與此同時,東華作為地名大學,亦不忘愈在地、愈國際的治校顯學,以及國家一縣市一大學的政策,致力讓學術量能密切連結地方產業的創校使命。

故大學社會責任方面,徐輝明持續將USR精神融入各學程,並與花蓮縣府和各路企業聯手,伴隨國內的科技潮流,推動師生走入社區開課,站在戶外第一現場,同步促進科技產業化與產業科技化。

其中,東華人文社會學院的臺灣文化學系主任郭俊麟即提到,現今GIS地理資訊系統軟體,不僅是教學給力工具,更是圖資業務不可或缺的好幫手。

故參與該系課程的全校師生,在實際前往鳳林慢城、原住民部落等場域考察,並記錄地方歷史文化的同時,還能與當地的文史工作者聯手,運用業界第一的ARCGIS軟體與全球市占率最高的QGIS定位功能,進行資料轉檔、分析和視覺化呈現等現代數據技術,並進一步思考如何讓廢棄國小等閒置場所,以訴說族群故事或設計實境解謎等多元方式,有效整合城市文化觀光產業,創造地方創生更多可能性與商機。

話鋒至此,郭俊麟不忘強調「瞭解地方、會說故事的人才進科技業更吃香!」如同他留意到,不少曾以GIS執行地方專案計畫的學子,因大學時期養成社會關懷的特質,加上積累足夠的科技素養與數位溝通能力,故畢業後深獲科技企業的賞識,先後成為專業技術人員,或擅長協調部門的專案經理,突顯出人文訓練與科技工具的密不可分。

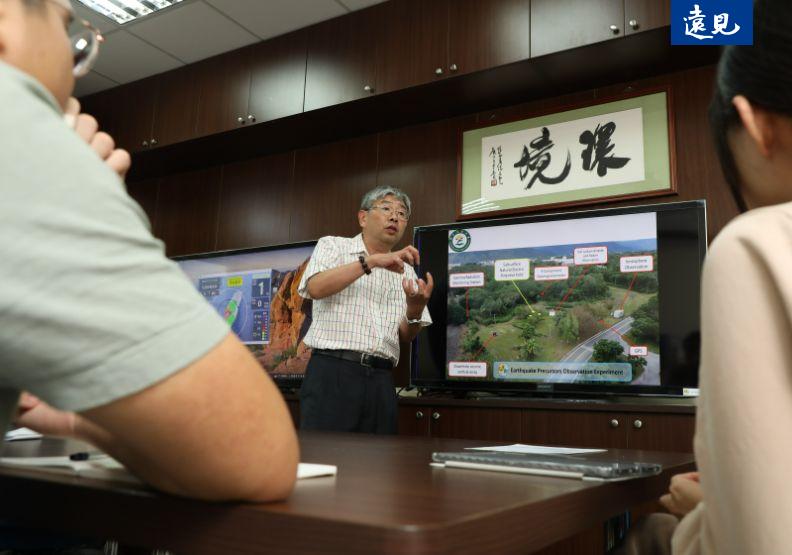

另一方面,東華亦不負區域型大學的學術使命,透過台灣東部地震研究中心,將花蓮位處地震好發帶的寶貴經驗傳遞給世人,因為正視天災的威脅,才能為家園尋得最有利的對策。

據此,東華大學副校長,也是環境暨海洋學院院長張文彥提到,台灣自921地震後,便十分側重地震研究工程、預警災害防治系統、提高建築耐震強度,以及老屋結構補強等作業,且成果斐然。這一點,他認為從花蓮遇0403大地震,當地沒有任何一位居民因房子倒塌而傷亡,就絕對稱得上是世界奇蹟。

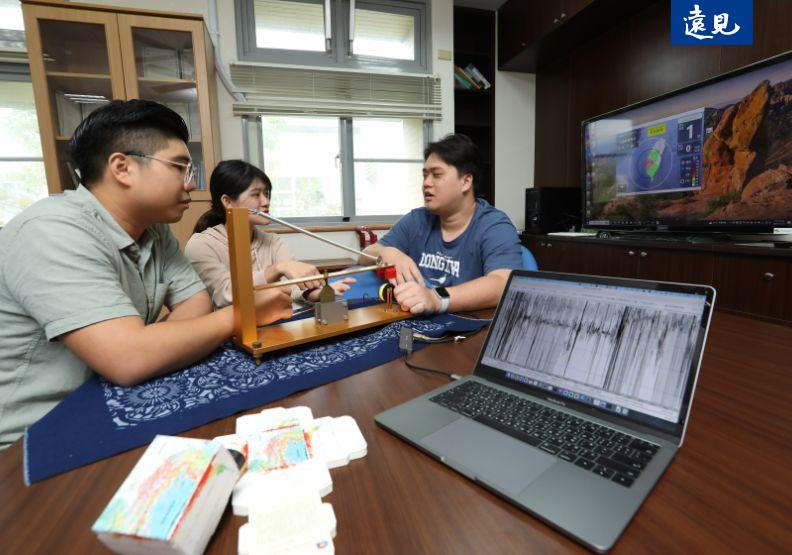

雖然張文彥仍坦言,地震目前無法預測,可東華在學術研究上,始終扮演著關鍵角色,特別是運用校園地廣的特性,打造了一座地震前兆觀測實驗園區,放置地殼變形、地下水監測等世界最先進的各種儀器,以「雞尾酒療法」概念,驗證設備測量到的數字變化與其之間的關聯性,並將蒐集到的大數據加以分析,更結合AI趨勢,幫助政府在地震發生後,針對觀測站得知的規模、破壞性與地震波快與慢之速度差,提前做出準確的減災判斷和人員疏散反應。而這分秒必爭的背後,靠的正是全台地震頻率最高的花蓮各機關與東華攜手,產生等同國安般重要的研究量能。

換言之,顯見台灣現今7秒的預警時間,能在全球數一數二,並在七星潭海岸,設置世界首座的光纖跨過斷層帶偵測站,地震觀測技術傲視全球,連帶領域人才自然也卓越超群,職涯前景令人欽羨可期。

如同徐輝明所言,地震研究除攸關國人的生命財產安全外,同時也緊扣著產業運作,像是護國半導體廠的精密製程,就經不起一絲天搖地動;又如核電廠遭地震無預警衝擊,恐將引發一場生態浩劫。故國內外許多大型工程施作或能源探勘等作業,皆需地震菁英的技術投入。

可見東華交通縱使不比西部學校便捷,可學術風格獨樹一幟,在山海環繞下既是國家救生員、山域嚮導的認證機構,也是風帆、SUP立槳、潛水等教練考照的絕佳場地。

加上校內50公頃體育園區大過許多學校,並坐擁三處棒壘球場、二個攀巖場與東部唯一高空探索體驗場等運動空間,還以親民價格供鄉親使用,同時,甚至為培養學生貴族運動技能以利職場社交,直接成立一座18洞高爾夫球場,在在都證明東華長年以大自然為師,總能在動盪生態中尋求平衡,創新出應地制宜的潛力學科,並效仿自然界的包容多樣性,憑跨域教學啟發人才面對日後挑戰的強大心理素質,以及與地球共生共榮的永續理念。