1904年繪製完成的《台灣堡圖》中,可以看到大坵園城的大概輪廓。取自地理資訊科學研究專題中心網站。

1904年繪製完成的《台灣堡圖》中,可以看到大坵園城的大概輪廓。取自地理資訊科學研究專題中心網站。 由於歷史因素和環境限制,漢人在桃園地區的拓墾,長期處於公權力薄弱的狀態,若要安身立命,就必須團結宗族與同鄉的力量。自清領時期以降,桃園出現的所有城池,均仰賴民間力量修建而成,其中位於桃園機場西南的大坵園城,既非人口稠密的都會區,亦非觀光勝地,但關於它的故事,也值得被更多人所認識。

現今桃園市的大園區,其名稱正是源自於大坵園。「園」在閩南語有旱田的意思(水田則直接稱為「田」),而「坵」則是計算農田的量詞,因此將大坵園一詞直譯的話便是「一大塊旱田」。

從大坵園的地名,也透露不少當年漢人移民們在此地所面臨的困境。縱然大坵園緊鄰桃園境內主要河川之一的老街溪,然而台地地形造成老街溪水流湍急,且水量也非常不穩定,因此才會選擇以旱田的形式耕作,而且還需要額外耗費心力去開鑿水圳或陂塘等設施,以確保水源。

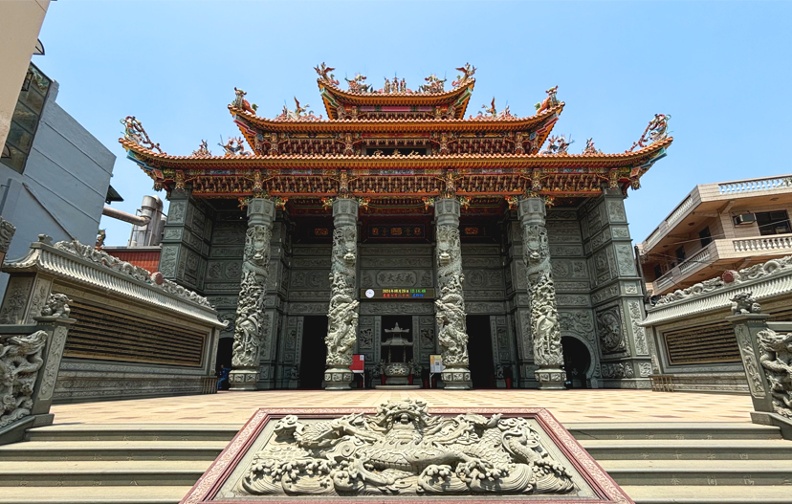

此外大坵園為漳州族群組成的聚落,而漳州族群帶來台灣的信仰,一般多為原鄉神明,例如開漳聖王或廣惠尊王,然而如今大園市區的主要信仰中心仁壽宮,卻是以「感天大帝」為主祀神明。

感天大帝大多與同屬醫神的保生大帝合祀,像仁壽宮那樣以感天大帝作為主祀神明的廟宇,在台灣僅有兩座,而另外一座位於花蓮的仁壽宮,亦是從大園仁壽宮分靈過去。仁壽宮最初只是私人在家中安置神壇供奉,因為感天大帝靈驗異常,在口耳相傳之下吸引許多民眾前往祈求庇佑,後來才乾脆集資建廟。

這亦反映出開拓大坵園之初所遇到的各種疫病困擾,才會特別突顯感天大帝的信仰形式。

除了克服從大自然而來的各種難關外,不同族群之間為了爭奪資源的衝突,也是在清領時期台灣頻繁發生的日常。由漳州族群建立的大坵園聚落,面對的敵人是來自老街溪出海口許厝港聚落的客家族群,兩邊最主要的矛盾還是耕地和灌溉水源。

清咸豐三年(西元1853年),大坵園的漳州族群與許厝港的客家族群爆發械鬥,過程非常激烈。最終漳州族群佔了上風,將客家族群追擊至大坵園以西一處名為「李仔溪崁」的河崖,客家族群退無可退,不是被迫跳下河崖被急流沖走,就是遭到擊斃,傷亡慘重。

得勝歸來的漳州族群為防客家族群再犯,於是決議於大坵園構築石牆,並將所有居民遷入城內。大坵園城整體規模雖小,但卻設有東西南北四門,更巧妙地引入老街溪水圍繞城牆作為護城河,在防禦外敵的功能設計上毫不馬虎。

大坵園城自清咸豐三年(西元1853年)落成開始,直到西元1936年才因應日本殖民政府的市區改正計劃而拆除。今日的大園市區,除了少數地名與設施名稱仍保有遺風之外,幾乎與一般街道無異。雖然大坵園城已不復存在,但現在已是「桃園航空城」建設計劃的其中一份子。

作為桃園航空城計劃核心的大園區,既有機場捷運線串聯大台北都會區與中壢都會區,將來也會因桃園捷運綠線的完工,拉近與桃園都會區之間的距離,屆時桃園也將迎來前所未有的新氣象。

在專注經濟發展之餘,也期盼政府能夠正視如大坵園城這樣的歷史。前人為了在台灣這片土地繁衍生息而極力發揮的智慧與付出的犧牲,都值得我們後人們認識了解。