圖/由十大關鍵指標,可以看出家鄉競爭特色。取自苗栗縣政府官網。

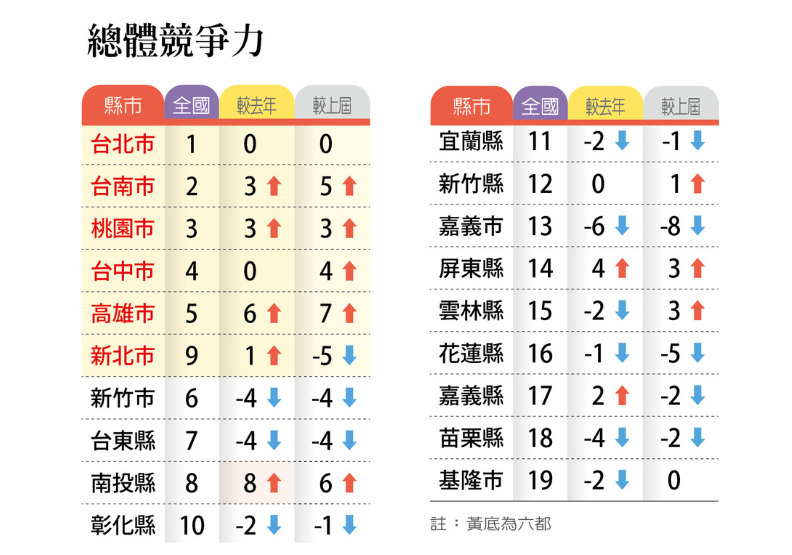

圖/由十大關鍵指標,可以看出家鄉競爭特色。取自苗栗縣政府官網。 每年《遠見》的〈縣市總體暨永續競爭力調查〉都會集結專家及縣市團隊的意見,整理出最貼合現況、最前瞻未來的指標來評鑑縣市施政成效,而在今年挑出的115項細指標包含指標第一與最佳進步中,以台北市奪得22項榜首,為最大贏家;台東縣和嘉義市分以21和20項冠軍,緊追在後。

再來則是新竹縣市各為17項、彰化縣14項、新北市和宜蘭縣13項、屏東縣12項、花蓮縣11項、台中市、南投縣、嘉義縣則都是10項,而基隆市和台南市為8項,高雄市6項,而雲林縣、桃園市和苗栗縣則分別為5、4、3項。

在這些指標中,其中不乏攸關民生、民眾關心的關鍵項目。為此,《遠見》特別挑出民眾最關心的十項指標,來看看各縣市的特色與表現。

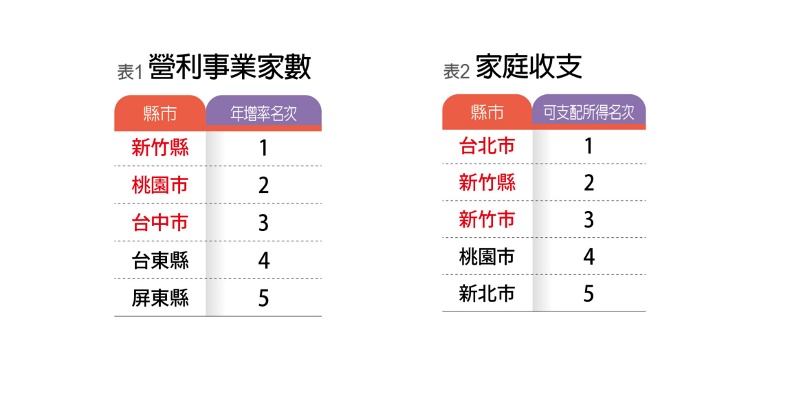

首先,在代表地方產業活絡度的「營利事業家數年增率」,新竹縣以0.05%居冠,桃園市則以0.04%緊隨其後。

新竹縣長楊文科說,竹縣2022年度營利事業營業家數、銷售額及公司登記資本額等指標,均呈現正成長,尤其縣府協助廠商服務與設廠的「投資招商單一窗口服務中心」,截至今年3月底,廠商諮詢、擬投資金額一億元以上的重大投資件數就有104件、擬提案投資金額達到3013.32億元。

至於代表家庭富裕程度的「家庭收支–平均每戶可支配所得」,分別由台北市、新竹縣、新竹市和桃園市、新北市榮獲前五名。

但更令人驚喜的,是苗栗縣以100萬7110元拿下第九名,在一般縣市中,與新竹縣市和嘉義市並列百萬家戶可支配所得的富裕之縣。

苗栗縣長鍾東錦表示,該縣針對縣內產業發展、觀光特色、地緣特性、人力需求規劃辦理在地化失業者職業訓練,年滿15歲以上者皆可報名參訓,符合資格者全額免費參訓;以一般身分參訓者補助80%,並於結訓後三個月內進行就業輔導及追蹤。

文化方面的「每人出席藝文展演活動次數」,則是由嘉義市、新竹縣和高雄市分別拿下前三名。嘉義市長黃敏惠表示,近年來,嘉義市積極推動文化資產活化再利用,其中,古蹟「菸酒公賣局嘉義分局」,經過重新規劃設計整修後,成立嘉義市立美術館,融合跨越三時期老建築與美學藝術,目前已是網紅打卡的新景點。

至於代表綠能產業發展程度的「再生能源裝置容量成長率」,則由台南市、彰化縣和雲林縣搶得冠、亞、季軍。

台南市長黃偉哲表示,台南的太陽光電系統設置容量截至2022年為3.8GW,同時也持續推動陽光電城計畫,每年至少成長0.25GW,於2030年累計達4.5GW,2050年設置容量達10GW,產業能源轉型則100%導入低碳製程。

彰顯縣市醫療資源的「每萬人口病床數」,嘉義市、花蓮縣和台北市則是三大贏家。

以花蓮來說,每萬人擁有的病床數高達136.85床,縣長徐榛蔚透露,2023年,花蓮縣災害防救醫療大步跨越,領全台之先,與花蓮慈濟醫院人工智慧醫療創新發展中心合作研發,支援花蓮縣災難醫療救護隊資訊化系統。

至於足以反映一個城市能否讓市民安居樂園、永續生活的「人口自然增加率」,桃園市、新竹市和新竹縣、台中市和彰化縣則名列全台「生產」大城。

彰化縣長王惠美指出,為提供更多元友善的育兒支持服務,彰化第一家「和美公設民營托嬰中心」已於去年底開幕營運,收托未滿兩歲嬰幼兒,每月收費7000元,扣除托育補助後,家長最多僅需負擔1500元,為全台最平價。

另外,最能凸顯城市吸引力的「人口社會增加率」,新竹縣、桃園市和台東縣拔得頭籌。台東縣長饒慶鈴分享,台東近年來之所以能吸引外來人口定居,主要縣府為鼓勵具潛力的藝術家進行創作,縣府藝文中心提供發展平台,凡對藝術創作有興趣的個人或團體,均得提出展覽申請。

此外,縣市的「自行車道長度」亦是一個城市在觀光、綠能施政上的展現。其中,花蓮縣、屏東縣、台中市取得冠、亞、季軍寶座。

屏東縣長周春米表示,屏東近幾年打造單車道不遺餘力,其中最被熱議的大鵬灣自行車道,被視為最親民的自行車道。縣政府在當地設置四個微笑單車站,由於假日使用率很高,現階段廠商已再研議增加點位。現場也有各類車輛如親子車、協力車、電輔車可供租用,不論男女老少來到當地,都能輕鬆享受騎車的樂趣。

最後看地方財政狀況,嘉義市、新竹縣和台東縣則是「人均負債數」最低的三個城市。而顯現地方創富能力的「地方稅收成長率」,則由新竹縣、雲林縣和嘉義縣分居一、二、三名。

最令人驚豔的是,以往被視為窮縣的雲林縣,其以2.3%的年成長率,成為全台唯二正成長的城市。縣長張麗善表示,在她上任前,雲林的負債超過227億,還遭監察院調查列管並要求檢討改進,而她接任後堅守財政紀律,在有限資源下,透過財政管理自立自強,三年多來減債68億。

從上述指標足以見得,欲治理好一個城市,功課包羅萬象,而件件是學問,也凸顯出每座城市都有其過人的特色,保持優勢、扭轉劣勢,將是縣市競爭力前進的不二法門。

同樣是〈縣市調查〉,不同機構或不同時間發布,何以結果落差這麼大?這是很多人看到眾家民調機構所做的〈縣市調查〉排行榜時,會油然而生的納悶。但其實摒除掉「民調結果誤植」的低級錯誤,不同榜單的落差,是有其脈絡的。

首先,是調查方法的不同。綜觀現行的縣市調查,可分為「民調」「數據指標」和「評審評選」等三類,如《遠見》每年6月公布的〈縣市長施政滿意度調查〉(即五星縣市長)屬民調類、10月份公布的〈縣市總體暨永續競爭力調查〉屬數據指標類,而各縣市以專案向各主辦評選單位報名參賽,如行政院公共工程委員會舉辦的「公共工程金質獎」則為評審評選類。

由於「民調」和「評審評選」為受訪民眾或評審的主觀判斷,因此本來就未必會與「數據指標」結果相貼合。畢竟有些施政硬底子的數據,民眾未能立即有感,又甚或有些縣市因先天立地條件或都市規模、經濟財政都好,因此民眾習慣在此優勢環境中生活,自然墊高民眾的標準。

以台北市來說,無論是人力素質、政府資源、基礎建設、產業環境和文化水準,皆為全台首善之區,也就是所謂的「天龍國」,市民習以為常,因此不一定會歸功於縣市首長或團隊的努力。

反而若市民感受不到各項建設或政策有顯而易見的進展,往往會在高標效應下,給予首長低滿意度。這也就是何以台北市在數據指標上往往出盡鋒頭,卻在首長滿意度表現相對委屈的主因。

但有些縣市明明物產豐隆、條件齊備,卻沒在數據指標上占到便宜。這則與該縣市的人口、地理、產業等結構性的條件有關。以新北市來說,儘管其為台灣人口最多的都市,但成也人口、敗也人口,在資源有限的環境下,大城市容易出現「僧多粥少」的局面,又加上人口異質性高,也考驗著政府資源配置的智慧。

而全台面積最大的花蓮縣,也會因為地域過於遼闊,增加了基礎建設資源配置的難度。

相對的,有些人口或版圖小縣,由於資源配置容易集中,反而好治理。本島人口最少的台東縣和面積最小的嘉義市,受惠於資源集中,容易產出亮點工程。

此外,有些縣市明明受到中央政府關注,施政成果卻未明顯反映在數據指標上,只能說,由於城市建設並非一蹴可幾,需要時間的積累,方能看出績效。拿嘉義縣來說,近年來雖爭取到重大產業園區的設立,但成效得鴨子划水,必須長遠觀之才能看出其遞延效應。

反觀,高雄市約莫在七、八年前,就取得中央不少資源挹注,而近一兩年開始開花結果,在〈縣市總體暨永續競爭力調查〉排名明顯進步。

值得注意的是,民調結果和數據指標,到底哪個才能反映政府效能?其實,雖然數據指標看來比民眾主觀認定來得客觀、公平,但由於政治本來就是「管理眾人之事」,因此,讓民眾滿意原來就是政治的目的,可見,民調有其存在的意義。

而數據指標,同時反映了縣市的先天條件和後天努力,未能全然歸因於縣市首長和團隊的績效。《遠見》的〈縣市總體暨永續競爭力調查〉強調的是競爭力,而非單指政府施政力,因此,排名代表的是,縣市在各種先後天條件下所呈現的競爭力,而全非政府效能的良窳。