圖/陳布萊提供。

圖/陳布萊提供。 柯文哲在開幕式時說,台北設市超過百年,是一個民主自由、多元開放與共融的城市,許多人在這裡成長、工作甚至夢想,台北不但歷史悠久,而且活力旺盛,未來還充滿無限希望和可能,「The Future is now」。

至於為什麼要舉辦城市博覽會?柯文哲說,這座城市需要繼續前進,需要集結更多的智慧和力量,需要更多的公私協力,所以城市博覽會把台北市政府過去所做的,都呈現在這裡,更重要的還提出許多倡議,不論是TOD、EOD、環狀線,目標是要讓台北市民了解在現有基礎上,這座城市未來要往哪裡前進。

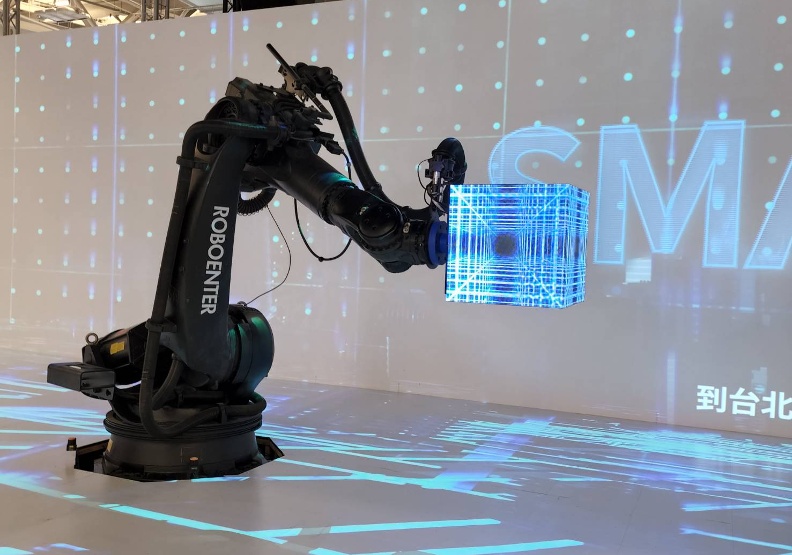

而看看展覽,除了柯文哲任內的重點政績如東西區門戶計畫、市場改建、社會住宅、共融式遊具以及公園外,最大亮點當屬「智慧城市」展區,展示市府團隊如何透過大數據中心,以圖像化、視覺化的方式輔助市政決策。而這也是柯文哲近年積極在推動的市政工作。

大數據統計不僅可以用更科學、精準的方式,呈現台北每一天的生活樣貌,幫助市府做出更精確的決策。

實際運用方面,早在疫情前就開始推動的「酷課雲」線上教學系統,恰好在遭逢百年大疫的時刻起到作用,在疫情無法出門的狀況下,續保學生的學習權益;另外,在抗疫期間的數據化系統,有效協調人力運用、強化防疫工作,都是留給下任市長重要的執政參考。

台北城市博覽會以「台北的未來」為主軸,儘管強調以市民為核心,要呈現台北近年來面臨挑戰下的蛻變,但不論是標語、廣告詞等,例如「面對問題、解決問題」「改變成真、持續發生」等,都是柯文哲這幾年耳熟能詳的口號或市競選訴求。

此外,雖然規劃有「永續發展」「城市再生」「打開台北」「共融社會」「創新創業」「智慧城市」等6大主題,但實際內容不脫柯市府8年市政內容,且幾乎是「總整理」。

諸如社會住宅、市場改建、東西區門戶計畫等。外界批評博覽會如「柯文哲市政總整理」「大內宣」等,並非胡亂批評。

記者實際走訪,穿過層層區隔的展區,展覽把市政成果用精美的方式包裝推出,確實可以感受到柯文哲8年來做了不少事情。

但展覽內容仍顯生硬,即便極盡所能的包裝,仍難免有「說教」之感;確實如柯文哲所說的,內容太多,除非很有興趣的人才有辦法耐下性子看完。

值得一提的是,展覽27日登場後的隔一天,馬上被臉書粉絲專頁「Translation Matters翻譯有要緊」,揪出英文版官網的翻譯錯誤連篇,例如應譯為「bittersweet life」的生活的酸甘甜,卻譯為sweet and sour of living;應為「the people of Taipei」的台北人,被直譯為Taipei people。甚至連文法都錯誤百出,被大酸是丟臉之都。

對此,負責督導的北市研考會直到媒體大篇幅報導後,才透過新聞稿認錯,「在審核流程中確有錯失之處,已立即針對錯誤內容進行修訂」,並儘速進行全盤檢視,後續將加強落實稿件內部審核機制。

英文簡介看似基本,但卻是對國際宣傳的重要管道,一個首都的重要展覽竟連中英翻譯都沒把關好,實在是不及格。

而看看在6月登場的基隆城市博覽會,2度因疫情關係延期,或多或少都給了市政府更多的準備時間。

另外,基隆市政府的規劃也從觀光角度出發,不只是要讓民眾「懂」歷史發展,更要「好玩」,因此會展規劃了4大展區,還走出室內橫跨大半個基隆,從市區跑到港區。再看看整體經費編列約3900萬左右,但給民眾的感受程度與台北城市博覽會有大大的不同。

林右昌讓基隆城市博覽會有豐富內容、也有好玩的觀光功用,讓過往因為氣候陰雨綿綿而給人陰鬱印象的基隆市,因城博而充滿斑斕色彩,也讓市民對未來有更多的想像。且在疫後階段推出,更是為基隆的觀光業打入強心針。

相較之下,台北城市博覽會難免有些遺憾。展覽內容侷限在市政成果的呈現與總結,少了一點對於城市的未來的擘劃,難以引起市民的共鳴。且展區集中在花博一處,與城市的連結顯得薄弱,沒能引導民眾走入這個平日生活的都市各個角落,發覺不一樣的台北,實屬可惜。