圖/走訪無圍牆博物館,認識台北過往的人文薈萃,一起感受屬於這座城市的故事。台北畫刊提供。

圖/走訪無圍牆博物館,認識台北過往的人文薈萃,一起感受屬於這座城市的故事。台北畫刊提供。 市場可說是城市縮影,在這裡可以看到當地人吃什麼、用什麼、關心什麼、如何進行對話與交流。

對於曾擔任金鐘獎電視節目《我在市場待了一整天》主持人的社會學家李明璁而言,「走進市場」是認識城市文化最快的方式「市場是一種生活型態的展現,是攤商與民眾對這個場域的情感連結,市場其實是由建築、周遭環境與生活型態所構築而成的一個生態系」。

正因如此,他認為,近幾年的市場改建,除了注重建物的翻修或硬體設備更新外,如何保留原有生活型態與文化,也極其重要。

李明璁還指出,改建還關乎市場生態系既要延續又要永續的概念「延續,指的是情感上,還有功能上的延續,像南門市場在改建期間設立中繼市場,讓攤販能在過渡期不至於散攤,不僅維持生計,也讓記憶中的味道能傳承下來」。

「而永續談的,是更長遠的發展,像過去沒有特別規範的市場廢棄物處理,在改建過程中也得跟著調整」李明璁認為,除硬體設施的翻新外,讓攤商與民眾也能擁抱新的經營思維、培養新的消費習慣,市場也能成為永續發展的指標。

在李明璁眼中,市場不專指建物本身,而是與周遭所形成的一個生態系,這樣的觀點,同樣能用來說明,近年熱門的「老屋新生」概念。

「老屋不僅是因年久失修才頹敗,而是人們對於它,乃至於周遭失去了想像」他說道,不能將老屋新生只看成建物空間的改建與重新利用,而是要思考改建新生後與環境的連結。

以李明璁辦公室所在的大稻埕為例,此處有許多經公、私部門整理過,而有新生命的老屋。

像是位於迪化街一段256號的傳統長型街屋,過去曾改造為「阿嬤家──和平與女性人權館」第一代館舍,並以紅銅為材質雕刻阿嬤們的作品,作為1樓主要牆面的展示,讓蘊含歷史傷痛的慰安婦議題,在老屋中,由沉重角度轉化為溫柔的包容,並曾獲得2017年「老屋新生大獎」金獎肯定。

而先前位在迪化街一段207號的「二〇七博物館」,則將原先為藥鋪的老屋,打造成傳統人文藝術的展廳與微型博物館,將文化資產蛻變成傳遞歷史故事的媒介,亦是老屋新生的成功範例。

延續老屋新生,讓老房子傳承歷史、述說新故事的想法,李明璁對於同樣致力讓城區故事被聽見的「無圍牆博物館」,也十分關注。

他表示,無圍牆博物館與實體博物館一樣,漫步在其中,同樣都能了解城市的故事「博物館的功能除展示外,本來就還具有教育性質。」

李明璁在2021年,為文化部「走讀臺灣」活動所策畫的4條走讀路線中,其中之一就是「百年文協——大稻埕經典走讀」,透過閱讀文本史料與親身踏查台灣新文化運動紀念館、波丽路餐廳、春風得意樓等台灣新文化運動相關據點,重回1920至30年代大稻埕的繁華風貌。

「這就是無圍牆博物館的精神,透過探訪市場、老屋乃至於街區裡的店家,感受這個區域的生活軌跡,讓人每次來到這邊都有不同的收穫,並且想要一來再來。台北人會因為認識大稻埕這些無圍牆博物館而更加理解台北,外地人則會知道有過往這些歷史發展,才有了現在的台北」李明璁表示。

除了無圍牆博物館,認識台北這座城市還有許多不同方式。

例如已經舉辦數年的「台北白晝之夜」,藝術家就曾將光雕運用在歷史博物館、北門舊城門或台大圖書館的牆面,巧妙創造新科技與舊建物的對話,再現城市過往歷史。

又如「打開台北」活動,讓民眾有機會走進,平時不對外開放的公共建築或私人空間,透過導覽與互動,對城市的建築、規畫或設計,有了更深層的認識,從過往的文化、歷史結晶中,看見台北人如何一路走來、城市如何變成今日的樣貌。

最後李明璁也說道,都市常常被認為是拋卻過去、不斷劇烈變化的場域,其實不然,過往的發展,反而成為這座城市裡生活者的共同印記。

這些印記,可能是市場的記憶、老屋新生所帶來的感動、無圍牆博物館、還有白晝之夜等活動,開啟對城市的重新認識,進而標誌出城市的獨特性,產生對城市的認同,不論何時何地,只要說起這些印記,就會知道「這就是台北,我就是台北人!」

想更認識我們居住的台北,不妨從「2022台北城市博覽會」開始!

台北城博會規劃6大展區,其中「打開台北」展區呈現無圍牆博物館、老屋新生、公民參與等不同面向的「打開」,並精選多個老房子文化運動及無圍牆博物館指標地點。

而「創新創業」展區,則涵蓋市場改建、創新創業等,同時也推薦多個指標地點,讓民眾一起尋訪這些城市角落,看見台北的改變。

陽明山美軍俱樂部原為駐台美軍及其眷屬的重要社交活動空間,曾荒廢多年,透過改建,蛻變為結合文創展演與餐廳的藝文空間。

CEO1950總裁藝文空間建於1949年,揉合和式與洋風的二層樓建築,曾是中央銀行總裁官邸,建物於近期修復,改造成結合美食、知識、創意的人文場域。

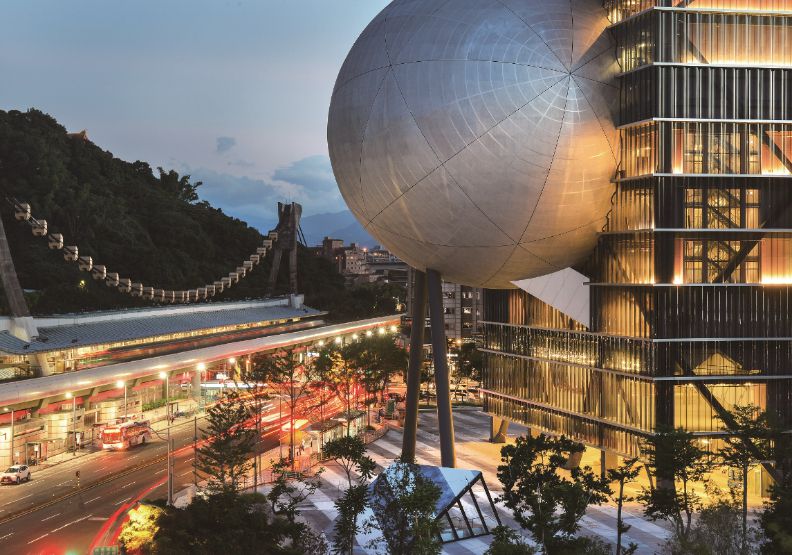

台北表演藝術中心位於士林北藝無圍牆博物館,是一個匯聚創意能量的藝文樞紐、與時俱進的表演藝術基地,致力將藝術帶入生活,打造一座全民劇場。

台北流行音樂中心為南港北流無圍牆博物館的發展軸心,連結周邊的瓶蓋工廠、軟體園區、展覽場館,形塑充滿創意與活力的南港新面貌。

大稻埕慈聖宮前美食攤林立,古早感十足,走入這裡像是進入時光隧道,值得來此挖掘過往庶民日常美味。

南門市場改建期間,全體攤商搬遷至環境明亮的中繼市場營業,傳統美味不散,而且消費環境更為精緻舒適。

本文轉載自2022.02「台北畫刊」,原文撰寫南田,攝影林冠良、黃政達,陽明山美軍俱樂部、台北表演藝術中心圖片提供。僅反映作者意見,不代表本社立場。