圖/以「老屋翻新」打造地方特色的范特喜文創聚落,是城市景觀再造的優秀範例。勤美璞真文化藝術基金會提供。

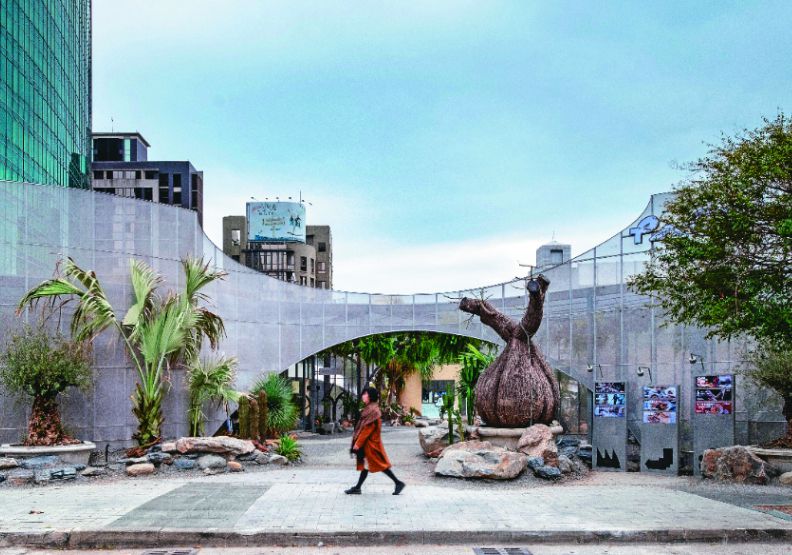

圖/以「老屋翻新」打造地方特色的范特喜文創聚落,是城市景觀再造的優秀範例。勤美璞真文化藝術基金會提供。 2021年底試營運掀起一波話題的PARK 2草悟廣場(簡稱PARK 2),2022年初終於正式跟大家見面。

這座由市府觀旅局與勤美集團聯手打造的城市綠洲,處處可見其用心設計。

不僅PARK 2採用大型鋁網牆及綠植庭園造景呈現場域意象,還設定「綠植地標、全齡友善、草悟生活、共創共享」4大經營目標,招募店家進駐,提供藝文休閒生活娛樂服務,打造公園2.0的新型態複合空間。

「我們思考了很久,草悟道本就是在城市核心地帶的帶狀綠帶,草悟廣場已經是公園了,還會需要一個公園嗎?」勤美股份有限公司商場事業處經理張懷安說。

「PARK 2草悟廣場」座落的區域雖位於草悟道核心,周邊已然有相類似的公園用地,在空間的限制下,地皮難以種植高型樹木植栽,地形也過分平坦。

面對眾多挑戰,團隊嘗試以不同角度切入,思考如何打破公園既有樣態,探索公園與城市的更多可能。

為克服平坦地形易流失人潮,地皮限制影響綠意設計,PARK 2選擇用弧形鋁網牆系統作為基地,搭配耐日曬的乾式植物,打造視覺景觀上的獨特感。

弧形鋁網牆圍籬擁有較高視覺穿透性,避免傳統方正圍牆所帶來的封閉感,弧形設計也讓空間動線開放化中,保有一定的遵循路線,讓人流容易進來,同時自然地找到停留區域,延長旅人在此停留時間。

想完成翻轉公園只有綠地、遊戲的新穎設計,背後勢必有許多細節需要被顧及。台中市政府適時提供協助,與團隊協力完成對PARK 2的想像「我們提出許多天馬行空的想法,市府除給予協助,也不厭其煩提醒與討論,跟團隊有志一同地完成PARK 2。」

張懷安說,在公部門協力下,讓賦有台中價值的亮點更為顯現,增添PARK 2的厚度。

為了營造獨特的公園氛圍,PARK 2從不同角度切入,挑戰公園的可能性,因此品牌進駐過程中,也選擇能呼應PARK 2「探索城市與公園更多可能」的概念,讓旅人駐足小歇時,同時感受周邊林立的特色風格店家。

公園中的植物、綠意在PARK 2中,不單只有觀賞功能,透過植物販賣所的角色,還能讓旅人更有脈絡地親近綠植,或許是跟店內植物職人小聊、或許是近距離地觀賞、觸碰植栽,植物都能在此走入旅人生活。

戶外活動也不單只能在好山好水中發生,公園就是城市的戶外空間,在PARK 2中,藏有以戶外主題品牌的店家,店內陳設皆以戶外活動作為定調,擺放如露營桌椅等戶外設備,營造城市的戶外之旅。

「公園應該是讓人相聚或創造讓人相聚的理由」張懷安說。因此PARK 2在餐飲選店上,集結平台式散步甜點及各類型特色餐飲,如雞尾酒吧、早午飯等,創造公園裡,更多讓人能坐著聊天的空間,享受與親朋好友相聚的時光。

從PARK 2品牌的選擇調性,不難發現,每間品牌都有屬於自己的個性,讓公園不只是日常散步空間,還是能特別規劃行程造訪的場域。

儘管,有了近20個品牌一同打造風格,對PARK 2而言仍不夠完整。

「公園特色除包含團隊的經營理念外,很大一部分,是由造訪公園的人塑造的」張懷安說明,空間氣氛能創造場所規則,自然地影響造訪此地的旅人,旅人也從中給予空間回饋。

他說,旅人與場地的互動,會產生意想不到的發展方式,因此PARK 2會一直處於變動過程,這就是公園2.0的能量,公園樣態是經營團隊、空間、旅人三方共譜而成的,團隊能做的,就是不斷地嘗試,創造契機。

「我們也持續尋找各種可能,讓園內能量發散出去,串聯周邊」張懷安舉例,像草悟道音樂年度盛事「爵士音樂節」、園內常駐品牌的連動,都讓更多有趣的事在此發生。

從PARK 2的標誌上,不難看出每個字母都有自己的字體與個性,流露出PARK 2對公園的期許。

公園不應該用一種風格限制,公園內每個元素都能是自己的樣子,凝聚時顯得更豐富,而非雜亂,這就是公園2.0的意象,PARK 2要在草悟道創造公園的另一種可能。

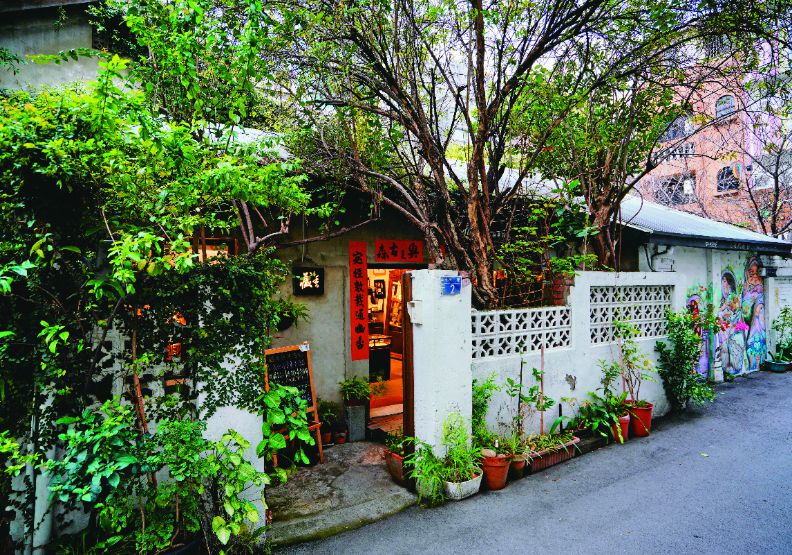

座落於台中美村路一段、向上北路和中興一巷「范特喜文創聚落」以半抱之姿環著草悟道,一間間翻新老屋在此,猶如花朵般點點綻放,集結了微型創業創作者落地深根,在老屋間注入新活水,形成了饒富文化力的小聚落。

范特喜如今已深耕10餘年,依舊沉浸於巷弄間的靜謐,讓居民、旅人在日常中不經意地發覺生活美好。

曾是自來水公司廢棄的老舊眷舍,改建前的范特喜文創聚落,好似被世人遺忘20餘年,年久失修、積水嚴重,鮮少人會徘徊於此。

然而在因緣際會下,范特喜微創文化創辦人鍾俊彥漫步周邊巷弄時,偶然發現這塊閒置老地,便開始思考,是否有機會能與創生計畫結合,活化這塊舊地。

「這樣的巷弄街廓在台灣非常稀有,老實說,我們當時也不太有把握改造後能產生什麼效益」因此,他邀請日本建築大師廣瀨大佑一同執行「綠光計畫」,試圖喚回老屋生命力。

如今,駐足探訪聚落中的老屋,一步入室內,不難發現陽光順著天井灑落,透過小窗滲入1樓室內,順著樓梯爬上2樓,露台上的圓形鋼管欄杆,皆以等距間隔整齊排列,保有早期50、60年代的氛圍,建物整體視覺顏色也都採用復古色系,增添老屋活力的同時,也留下時間在此留下的韻味。

在台式老屋上,結合日本長屋的設計理念,建築師修改了老屋動線,除了讓視覺產生開闊感,也藉由巧思設計,讓旅人能加長在此停留的時間。

屋齡60年的老舊眷舍,化身為范特喜文創聚落,以建築、人文、生活為主軸重建街廓,漸漸地,人們願意走進來,新舊交織的空間也吸引新創團隊駐點,在空間與人的互動下,形成屬於范特喜的獨特文化氣氛。

延續改建時的初衷,進駐范特喜的店家,皆具備微型、新創的元素,且首批進駐的團隊,還需導入「設計」意象,目的是微型新創團隊能表現出實驗性、生命力,與連鎖店的統一性作出區隔,提供一個表現有趣的場域空間。

「當時草悟道一帶,台中許多區域的再生還沒有完全成型,我們算是提供了一個範例、模式」鍾俊彥說,范特喜的經營方向,盡量不以大量工業製品營造規格化、匠氣的感受,而是透過客製化的方式,帶入店家與旅人之間的互動。

若單一地打造風格,對鍾俊彥而言,猶如自掃門前雪,只侷限在社群的交流,范特喜作為「聚落」,就該擴散出去,與社區做連結。

因此,范特喜開始關注社區間的議題,與弱勢團體、基金會、協會合作,或串聯周邊脈絡,如傳統市場等,與社區鄰居攜手擴散范特喜的氣氛。

他說,慢慢地能發現,此地的居民、旅人,從原先只注意單獨建築的構造,進而開始發現范特喜以群聚表達出的「社區」概念。

「下一步,范特喜就導入培力、育成的資源,與鄉鎮地方文化做連結」從社區衍生成聚落生態系的概念,范特喜經營方向更添層次感,提供城鄉互動的契機,吸引不少碩博士生以范特喜為範例進行研究。

隨著周邊大型品牌進駐草悟道,為避免產生同質性,范特喜挹注藝術與講座、論壇、策展等形式,把空間做形而上的推動。

鍾俊彥舉例「例如打造療癒空間,將療癒主題放進不同產業領域,加在一起就是很有趣的場域」透過進一步空間設計,打開場域界線,讓造訪范特喜的人們能在活動、散步中獲得心靈慰藉。

改建初期的不確定性,透過不斷地思考、創新、轉型,范特喜始終期待建築、人文、生活在場域中所揉合出的樣態,在巷弄街區中產生以情感連結的化學反應。

本文取自漾台中,原文撰寫翁珮恒,攝影林韋言、VOID Photography,勤美璞真文化藝術基金會圖片提供,僅反映作者意見,不代表本社立場。