圖/取自Unsplash。攝影者Towfiqu barbhuiya。(示意圖)

圖/取自Unsplash。攝影者Towfiqu barbhuiya。(示意圖) 每一趟為子下山求醫的路,鄒族原住民母親汪若梅只要一想起,都是一段驚魂路。

尤其第3個小孩是早產兒,年僅2歲就坐過三次救護車,偏偏她家遠得要命。嘉義阿里山鄉的茶山部落,距離最近的醫院,是嘉義市區的聖馬爾定醫院,車程要1.5小時,道路蜿蜒得令人想吐。

第一次叫救護車,是孩子3個月大,睡覺時突然停止呼吸,但汪若梅一家,住在離部落還要沿小路開進去20分鐘的獨立戶,救護車開不上去。

當時天快黑了,她得先從偏遠山頭的住家,睜大眼睛開過45度下坡顛簸的碎石路,衝到茶山部落,與救護車會合,送到嘉義大埔鄉衛生所急救,再轉診到聖馬爾定。

看更多 》綠島4千人外科擔當!離島醫內科變全科「耍廢還債」還治水母螫

大林慈濟醫院大埔醫療站僅有一位常駐醫師林英龍,早站在衛生所門口等候,救護車的警報聲從遠方一路傳來,喔咿喔咿愈來愈大聲,在安靜的鄉間夜晚聽來特別可怕。

林英龍抱到嬰兒趕快衝進診療室,研判是嗆奶,用最細的鼻胃管吸了10分鐘,吸出一堆白色泡沫狀的液體,隨即再上救護車,轉進有急重症設備的聖馬爾定,住進小兒加護病房。

堅強忍住淚水的汪若梅跟著下車,左右手還各牽著一個小孩,因為老公出外打工無人可照顧,必須一起帶來,在救護車上的1個半鐘頭,如同一世紀般煎熬。

沒想到,同樣的驚魂,後來又經歷兩次。第二次發生在早產兒1歲多時,因為感冒,全身發高燒、抽搐到熱痙攣,整個口吐白沫。第三次是已經會走路了,卻被來訪的親人不小心開車撞倒,完全卡在車子底下。

「他已經坐過三次救護車了」汪若梅露出淒涼的苦笑說「我快受不了。」

翻山越嶺、舟車勞頓,已是偏鄉人看病時習以為常的距離,他們也習慣了「小病用忍,大病用滾」。

無法習慣的,卻永遠是求醫路上的無助心情,煎熬的時間怎麼那麼久?山水絕美,卻也布滿地獄般的破碎。

看更多 》特斯拉擬自駕「極限村落」給老人送藥?台南左鎮醫療照護入偏鄉

不只偏鄉人求醫好難,偏鄉衛生所的醫師要行醫,也好難。

海拔3844公尺的玉山南麓,高雄市桃源區深山上一間鐵皮屋裡,張姓布農族老人的雙腳和右手手指,皆因糖尿病沒控制好而截肢,獨居又不愛用義肢的他,生活起居就像動物般匍匐爬行。

桃源區衛生所醫師兼所長邱孟肇,每個月親自上門一次為他做檢查,必須開著四輪傳動休旅,才開得上峻狹的山羊路。

山崖邊上,路小難以迴旋,不注意就會連車帶人翻落。

直到車子再也進不去,還得鑽進鐵絲網,步行5分鐘穿越長得比人還高的草叢,最終抵達張伯伯的住所。沿路蟬鳴聒噪,叫得人心煩意亂。

「第一次看到時,真的是嚇了一跳」邱孟肇說,這種身體狀況的長輩,怎麼有辦法自己一個人住在這邊,實在太過危險。萬一出什麼事,都無人知曉。

而在勸導對方下山安置於療養院失敗後,邱孟肇只好請人來幫忙接電,還買了洗衣機和濾水器放在屋內。

但張伯伯一次也沒用過,爬行時只簡單纏塊布在斷肢前端,經過濕漉漉的泥坑去養豬餵鴨時,邱孟肇很擔心,萬一斷肢處一直摩擦出現傷口的話,加上纏繞髒布,更容易感染。

邱孟肇不忍說破張伯伯其實是放棄了自己。然而,這也正是偏鄉病患常見的心理狀態,身處弱勢帶來的自卑,克服不了負面標籤的心魔,總諱疾忌醫,導致病情進一步惡化。

偏鄉醫療向來是社會冷門議題,但民眾鄉外就醫,疲於奔命,長途交通費用常花去每月約1∕4的收入,因拖延而耽誤病情的事件,天天都在發生。健保是強制納保,國人卻「同卡不同命」。

看更多 》台東綠島隔空施展「讀心術」雙醫遠距診療零時差搞定心臟超音波

描述這類一級醫療貧瘠地區,有個專有名詞「無醫鄉」,具體定義是該鄉鎮市區的西醫人數為0。

另外還有「壹醫鄉」, 西醫師人數僅1位,同時只要該名醫師休假或有事,壹醫鄉極容易就淪為無醫鄉了。

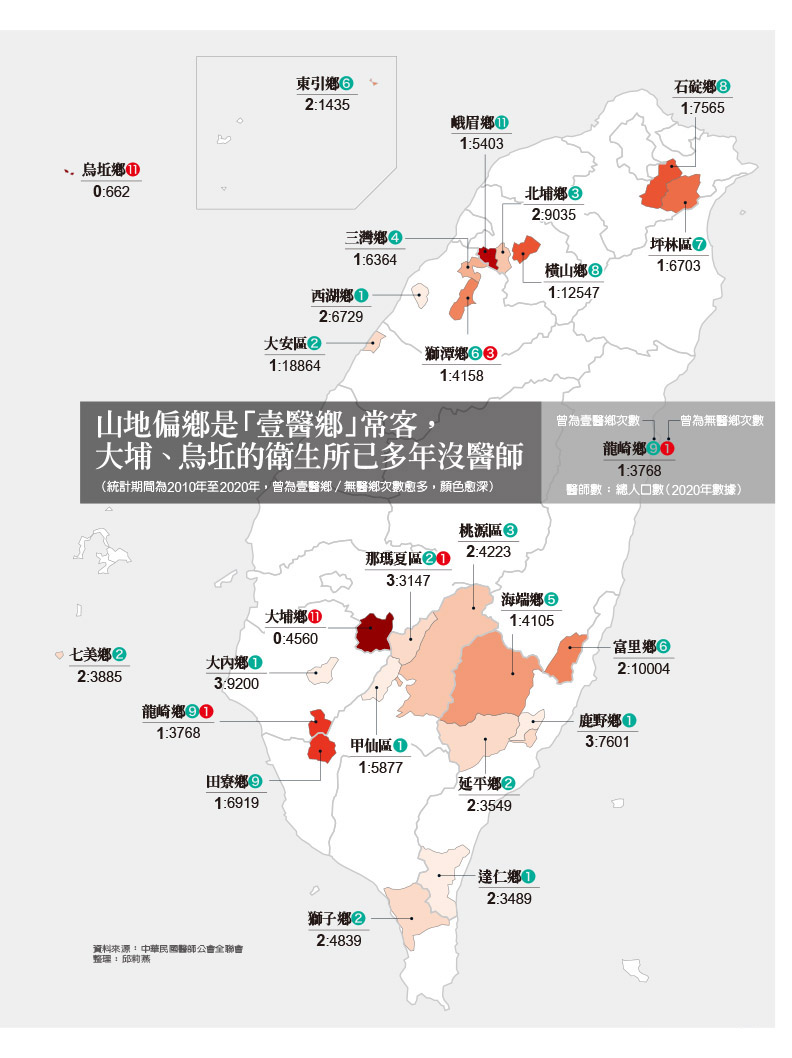

根據中華民國醫師公會全聯會統計,2010~2020年,台灣先後出現過5個無醫鄉:嘉義大埔、高雄那瑪夏、台南龍崎、金門烏坵鄉和苗栗獅潭鄉。其中,嘉義大埔和金門烏坵更連續30年,沒辦法從無醫鄉除名。

曾是或還是壹醫鄉的25個鄉鎮,多為山地離島偏遠地區,像新北石碇、坪林、新竹峨眉、橫山、苗栗三灣、高雄田寮、桃源、花蓮富里、連江東引等,都是壹醫鄉的「常客」。

算下來,台灣竟有高達44%的國土面積,皆為這類缺醫鄉。

單單2020年的無醫鄉和壹醫鄉,總計影響戶籍人口數就有8萬2092人,若再加上只有2位醫師的鄉鎮區,涵蓋面爆增至29萬6275人。

再根據內政部2018年統計,原住民平均餘命跟全體國民差距8.02歲,充分顯現醫療不平等。

都會區是「診所一條街」,偏鄉則是一位公醫要扛全鄉數千人的健康,醫療資源M型化現象突出。

看更多》城中城惡火釀悲劇!高雄地標淪第一鬼樓,月租屋3千曝獨老悲歌

為改善偏鄉醫療的不足,政府也不能說不努力。

衛福部自1999年起,推動「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫」,簡稱IDS計畫,平地的醫療院所透過招標,承接山地離島偏遠地區的醫療服務,與在地衛生所或診所,共組醫療合作團隊。

像嘉義大埔,便是由大林慈濟醫院得標設立大埔醫療站,派遣一位醫師長駐,支援10個科別的門診。金門烏坵日前則由三軍總醫院松山分院主辦IDS計畫。

全台48個山地離島偏遠地區,分別由台北榮總、高醫、慈濟、義大、馬偕等20餘家醫療機構承作IDS。

送醫療上山下海的政策,儘管使偏鄉醫療前進一大步,但偏鄉醫療品質,仍有相當程度被忽略。

「IDS從過去到現在只處理了一件事,就是偏鄉醫療服務不中斷」衛生福利部醫事司司長劉越萍指出,無醫鄉的民眾還是會有醫生過去看病,但他們也一定會疑惑,繳納同樣的健保費,為什麼只得到次等服務?

不妨換個方式質問,偏鄉大多是老人家,如果他們過去曾為台灣進步成長付出貢獻,如今不該像都會區長輩一樣被善待嗎?

《遠見》原文連結:https://www.gvm.com.tw/article/84682